|

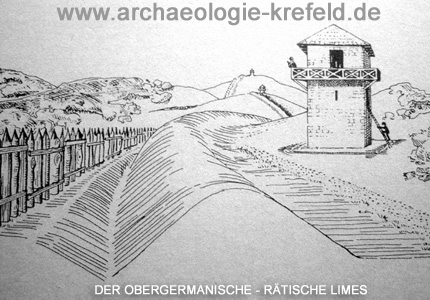

as lateinische Wort „Limes“ bezeichnet zunächst nur einen Weg, der als Grenze zweier Grundstücke oder Vermessungssysteme diente. Erst im Laufe der Zeit wurde „Limes“ zum Begriff für die Sicherung der römischen Reichsgrenze. as lateinische Wort „Limes“ bezeichnet zunächst nur einen Weg, der als Grenze zweier Grundstücke oder Vermessungssysteme diente. Erst im Laufe der Zeit wurde „Limes“ zum Begriff für die Sicherung der römischen Reichsgrenze.

Nicht überall im römischen Reich sah der Limes gleich aus. An vielen Stellen bediente man sich natürlicher Grenzmarken, darunter vor allem Flußläufen (nasser Limes). Gut erhaltene Landbefestigungen gibt es z. B. in England (Britannia). Der sogenannte Hadrianswall besteht aus einer Mauer, die ursprünglich bis zu 3,50 m hoch war, einem Graben und kleineren Wällen. Er quert Nordengland an der engsten Stelle. Der jüngere Antoninuswall besitzt einen Wall und einen davor liegenden Graben. Beide waren durch zusätzliche Kastelle gesichert.

1 DER LIMES IN DEUTSCHLAND 1 DER LIMES IN DEUTSCHLAND

n Deutschland wird der Limes, den ehemaligen römischen Provinzen entsprechend, in drei Abschnitte unterteilt. Am Niederrhein, in der Provinz Germania inferior (Niedergermanien), bildete der Rheinlauf die Grenze. In Obergermanien (Germania superior) löste sich der Limes vom Rhein und zog nördlich des Maingebietes durch den Taunus zum Main und weiter nach Süden durch das hessische, fränkische und württembergische Grenzland. Vielfach erkennbar sind noch Pfahlgraben, Graben und Wall. Südöstlich des Odenwaldes stößt er auf den raetischen Limes (in der Provinz Raetia). Jetzt nimmt er seinen Verlauf nach Osten, quert das bayrische Altmühltal und stößt bei Eining auf die Donau, wo er dann wieder in einen nassen Limes übergeht. Am raetischen Limes erkennt man noch die Reste einer Mauer mit

dazwischen liegenden Wachtürmen und einen Graben. In Obergermanien lagen die Wachtürme meist hinter dem Pfahlgraben. In regelmäßigen Abständen gibt es hinter dem Limes die Überreste von Sicherungskastellen unterschiedlicher Größe. n Deutschland wird der Limes, den ehemaligen römischen Provinzen entsprechend, in drei Abschnitte unterteilt. Am Niederrhein, in der Provinz Germania inferior (Niedergermanien), bildete der Rheinlauf die Grenze. In Obergermanien (Germania superior) löste sich der Limes vom Rhein und zog nördlich des Maingebietes durch den Taunus zum Main und weiter nach Süden durch das hessische, fränkische und württembergische Grenzland. Vielfach erkennbar sind noch Pfahlgraben, Graben und Wall. Südöstlich des Odenwaldes stößt er auf den raetischen Limes (in der Provinz Raetia). Jetzt nimmt er seinen Verlauf nach Osten, quert das bayrische Altmühltal und stößt bei Eining auf die Donau, wo er dann wieder in einen nassen Limes übergeht. Am raetischen Limes erkennt man noch die Reste einer Mauer mit

dazwischen liegenden Wachtürmen und einen Graben. In Obergermanien lagen die Wachtürme meist hinter dem Pfahlgraben. In regelmäßigen Abständen gibt es hinter dem Limes die Überreste von Sicherungskastellen unterschiedlicher Größe.

Insgesamt ist der Land-Limes in Deutschland 500 km lang und auch heute immer noch nachvollziehbar. Im letzten Ausbauzustand gab es etwa 900 Wachtürme und rund 60 Kastelle.

2 DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE 2 DIE ENTSTEHUNGSGESCHICHTE

achdem die Eroberung des rechtsrheinischen Germanien bis zur Elblinie endgültig gescheitert war, zog Kaiser Tiberius (nach 16 n. Chr.) die Grenze bis auf die frühere Linie an Rhein und Donau zurück. Vor allem der Bataveraufstand in den Jahren 69/70 zeigte jedoch, dass man dringend eine kürzere Verbindung benötigte, um rechtzeitig Truppen zwischen Donau und Rhein verschieben zu können. Kaiser Vespasian ordnete deswegen die Verlegung von Kastellen ins rechts-rheinische Vorland an, sowie den Bau einer Straße von Straßburg (Argentorate) aus durch den Schwarzwald bis zur Donau. Auf einem bei Offenburg gefundenen Meilenstein werden als Bauherr der Legat des obergermanischen Heeres, Gnaeus Pinarius Cornelius Clemens, und als

Baudatum das Jahr 74 n. Chr. genannt. Gleichzeitig legte man eine weitere rechtsrheinische Straße vom Mainzer Vorland aus nach Süden an. Bei Offenburg traf sie auf die erste Verbindung. achdem die Eroberung des rechtsrheinischen Germanien bis zur Elblinie endgültig gescheitert war, zog Kaiser Tiberius (nach 16 n. Chr.) die Grenze bis auf die frühere Linie an Rhein und Donau zurück. Vor allem der Bataveraufstand in den Jahren 69/70 zeigte jedoch, dass man dringend eine kürzere Verbindung benötigte, um rechtzeitig Truppen zwischen Donau und Rhein verschieben zu können. Kaiser Vespasian ordnete deswegen die Verlegung von Kastellen ins rechts-rheinische Vorland an, sowie den Bau einer Straße von Straßburg (Argentorate) aus durch den Schwarzwald bis zur Donau. Auf einem bei Offenburg gefundenen Meilenstein werden als Bauherr der Legat des obergermanischen Heeres, Gnaeus Pinarius Cornelius Clemens, und als

Baudatum das Jahr 74 n. Chr. genannt. Gleichzeitig legte man eine weitere rechtsrheinische Straße vom Mainzer Vorland aus nach Süden an. Bei Offenburg traf sie auf die erste Verbindung.

Lange wurde den spektakulär inszenierten Chattenkriegen Domitians (81-96) eine entscheidende Rolle bei der endgültigen Vorverlegung des Limes zugeschrieben. Neuere Forschungen zeigen jedoch, dass der eigentliche Ausbau erst unter Trajan (98-117) erfolgt ist. Erst jetzt wurde die flächige Kontrolle des Vorlandes und die Sicherung der Straßen endgültig zu Gunsten einer linearen Vorverlegung der Grenze aufgegeben.

3 DER AUSBAU DES LIMES 3 DER AUSBAU DES LIMES

er Limes bestand anfangs lediglich aus einem Grenzweg, der in regelmäßigen Abständen durch Holztürme gesichert wurde. Die Wachtposten sollten sich durch optische oder akustische Signale verständigen können, deshalb wurden die Türme in Sichtweite gebaut. Später stellte man die Holztürme auf steinerne Fundamente, um ihre Lebensdauer zu erhöhen. Schließlich ersetzte man sie häufig ganz durch Steintürme. er Limes bestand anfangs lediglich aus einem Grenzweg, der in regelmäßigen Abständen durch Holztürme gesichert wurde. Die Wachtposten sollten sich durch optische oder akustische Signale verständigen können, deshalb wurden die Türme in Sichtweite gebaut. Später stellte man die Holztürme auf steinerne Fundamente, um ihre Lebensdauer zu erhöhen. Schließlich ersetzte man sie häufig ganz durch Steintürme.

Unter Kaiser Hadrian (117-138) wurde die bis dahin offene Grenzlinie in Obergermanien mit Hilfe einer hölzernen Pfahlreihe (Palisade) geschlossen, so daß ein Übertreten der Grenze nur noch durch die Limestore möglich war. Auf diese Weise konnten die Römer den germanischen Handel leichter kontrollieren und kleinere räuberische Übergriffe verhindern. Später wurde der Limes wehrhafter ausgebaut, doch fehlten auch den unter Antoninus Pius (138-161) errichteten Steintürmen noch Wehrgänge und Geschützplattformen. Größere Angriffe konnten somit nur die im Hinterland stationierten Truppen abwehren.

Antoninus Pius unternahm um 147 eine letzte Grenzkorrektur und verlegte den mittleren Limesabschnitt aus dem Odenwald heraus nach Osten. Die Anordnung erfolgte offenbar überraschend, denn einige der alten Befestigungen wurden Bauinschriften zur Folge noch 145/46 und damit unmittelbar vor ihrer Aufgabe ausgebaut. Am raetischen Limes bezog man das fruchtbare Nördlinger Ries in den geschützten Bereich mit ein und errichtete als Schutz eine steinerne Mauer. Am obergermanischen Limes stand der Palisadenzaun nun in einem Graben.

4 DER FALL DES LIMES 4 DER FALL DES LIMES

m späteren 2. Jahrhundert schlossen sich in Innergermanien zahlreiche Stämme zu neuen größeren Einheiten zusammen und rüsteten sich zu Einfällen in die römischen Provinzen. Schon 163 kam zu einem ersten größeren Einfall in Raetien und zwischen 167 und 175 griffen verschiedene Stämme, unter ihnen vor allem die Markomannen den mittleren Donau-Limes an. Dabei kam es auch zu einigen Zerstörungen im Bereich des östlichen raetischen Limes. Als Reaktion darauf errichtete man in Regensburg an der Donau 179/80 ein neues Legionslager (Castra Regina) und ersetzte am äußersten obergermanischen Limes

den alten Holzzaun durch eine echte Befestigung aus Wall und Graben m späteren 2. Jahrhundert schlossen sich in Innergermanien zahlreiche Stämme zu neuen größeren Einheiten zusammen und rüsteten sich zu Einfällen in die römischen Provinzen. Schon 163 kam zu einem ersten größeren Einfall in Raetien und zwischen 167 und 175 griffen verschiedene Stämme, unter ihnen vor allem die Markomannen den mittleren Donau-Limes an. Dabei kam es auch zu einigen Zerstörungen im Bereich des östlichen raetischen Limes. Als Reaktion darauf errichtete man in Regensburg an der Donau 179/80 ein neues Legionslager (Castra Regina) und ersetzte am äußersten obergermanischen Limes

den alten Holzzaun durch eine echte Befestigung aus Wall und Graben

Nachdem eine Zeit lang Ruhe geherrscht hatte, griffen die Alamannen, einer der neuen Stammesbünde, 213 massiert sowohl den obergermanischen als auch den raetischen Limes an. Zur Abwehr mussten größere Truppenkontingente aus anderen Provinzen herangeholt werden. Caracalla leitete persönlich die Gegenmaßnahmen. Wahrscheinlich wurde das Limestor von Dalkingen aus Anlass seines Besuches mit einer Triumphbogen artigen Fassade ausgestattet. Bis 233 scheint die Lage anschließend ruhig geblieben zu sein, doch kam es in Folge von Thronstreitigkeiten während der Regierungszeit des Kaisers Severus Alexander (222-235) erneut zu massiven Angriffen. Die Lage spitzte sich immer weiter zu, so dass schließlich gegen 260 die Abwehr

vollständig zusammenbrach und der Limes endgültig wieder auf Rhein und Donau zurückgenommen werden musste.

Museumsdirektor Dr. Christoph Reichmann, Beate Benten

Fotodokumente eines grossen Teiles der Nordgrenze

des „Römischen Reiches“

von Gerhard P. Gröger

Entstanden sind die Aufnahmen (Dias) in den Jahren 1974 bis 1984

n den 70er Jahren besuchte ich oft die Ausgrabungen in Köln und Xanten, denn das Buch von Pörtner, „Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit“ hatte mein Interesse geweckt. Während einer Badekur in Bad Höningen sah ich den damals neu errichteten Nachbau des römischen Wachturms bei Rheinbrohl. In einer Wanderkarte des Westerwaldes waren die noch sichtbaren Teile dieser Grenze eingezeichnet und ich wanderte mit meiner Familie zu diesen Stellen. Dabei entstanden die ersten Aufnahmen des „Römischen Limes“. In den folgenden Jahren nützte ich meine Urlaubsreisen und Badekuren für die weitere Erkundung des „Limes“. So entstanden über 1000 Bilder allein vom „Limes“. Doch auch viele römische Kastelle und Villen (Römische Landgüter)

besichtigte ich in Begleitung meiner Familie, denn auch meine Tochter Gundi und später die Enkelin Karina hatte ich mit dem Römerbazillus angesteckt. Durch meine Frau, eine Nürnbergerin, besuchten wir auch die Nürnberger Umgebung. So kamen wir auch im Jahr 1970 nach Eichstätt im Altmühltal. Auf der Willibaldsburg waren wir auch im Museum und sahen dort den berühmten Urvogel. Doch viel interessanter war für mich eine „Groma“, Es ist, meines Wissens, das einzige nördlich der Alpen gefundene römischen Feldmessgerät. Wir besuchten den Leiter des Museums, Herrn Oberstudiendirektor Helmut Hawlata. Gleichzeitig war er der Vorsitzende des „Historischen Vereins Eichstätt“. Es entstand in den folgenden Jahren eine Freundschaft unserer beiden Familien Viele Wanderungen zum Limes, zu Ausgrabungen und Keltenschanzen

fanden in den Ferien statt. Ich wurde auch Mitglied im Eichstätter Historischen Verein, lernte dort auch den Herrn Rudolf Hager kennen, der meine Limesbildersammlung durch einige aussagekräftige Luftbilder ergänzte. Auf der Strecke des „Rätischen Limes“ war ich oft in der sachkundigen Begleitung der Herren Hawlata und Hager unterwegs. Da aber die Limeswanderwege oft den eigentlichen Limesverlauf verlassen, musste wir die Limeskarten der Kaiserlichen „Reichs-Limes-Kommission“ auf die neuen Wanderkarten übertragen und oft querfeldein durch Wälder und Felder gehen. Teilweise waren einige Türme gut beschildert, doch auch viele, besonders interessante Fundstellen waren schwer oder auch überhaupt nicht auffindbar. n den 70er Jahren besuchte ich oft die Ausgrabungen in Köln und Xanten, denn das Buch von Pörtner, „Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit“ hatte mein Interesse geweckt. Während einer Badekur in Bad Höningen sah ich den damals neu errichteten Nachbau des römischen Wachturms bei Rheinbrohl. In einer Wanderkarte des Westerwaldes waren die noch sichtbaren Teile dieser Grenze eingezeichnet und ich wanderte mit meiner Familie zu diesen Stellen. Dabei entstanden die ersten Aufnahmen des „Römischen Limes“. In den folgenden Jahren nützte ich meine Urlaubsreisen und Badekuren für die weitere Erkundung des „Limes“. So entstanden über 1000 Bilder allein vom „Limes“. Doch auch viele römische Kastelle und Villen (Römische Landgüter)

besichtigte ich in Begleitung meiner Familie, denn auch meine Tochter Gundi und später die Enkelin Karina hatte ich mit dem Römerbazillus angesteckt. Durch meine Frau, eine Nürnbergerin, besuchten wir auch die Nürnberger Umgebung. So kamen wir auch im Jahr 1970 nach Eichstätt im Altmühltal. Auf der Willibaldsburg waren wir auch im Museum und sahen dort den berühmten Urvogel. Doch viel interessanter war für mich eine „Groma“, Es ist, meines Wissens, das einzige nördlich der Alpen gefundene römischen Feldmessgerät. Wir besuchten den Leiter des Museums, Herrn Oberstudiendirektor Helmut Hawlata. Gleichzeitig war er der Vorsitzende des „Historischen Vereins Eichstätt“. Es entstand in den folgenden Jahren eine Freundschaft unserer beiden Familien Viele Wanderungen zum Limes, zu Ausgrabungen und Keltenschanzen

fanden in den Ferien statt. Ich wurde auch Mitglied im Eichstätter Historischen Verein, lernte dort auch den Herrn Rudolf Hager kennen, der meine Limesbildersammlung durch einige aussagekräftige Luftbilder ergänzte. Auf der Strecke des „Rätischen Limes“ war ich oft in der sachkundigen Begleitung der Herren Hawlata und Hager unterwegs. Da aber die Limeswanderwege oft den eigentlichen Limesverlauf verlassen, musste wir die Limeskarten der Kaiserlichen „Reichs-Limes-Kommission“ auf die neuen Wanderkarten übertragen und oft querfeldein durch Wälder und Felder gehen. Teilweise waren einige Türme gut beschildert, doch auch viele, besonders interessante Fundstellen waren schwer oder auch überhaupt nicht auffindbar.

Im Jahre 2005 wurde der „Römische Limes“ zum Weltkulturerbe erklärt und Herr Dr. Christoph Reichmann, der Leiter des Krefelder Museums Burg Linn, hatte die Idee einer Bilderausstellung über den Limes. Da meine Bildersammlung später in den Besitz des Linner Museums kommt, suchte Dr. Reichmann einige interessante Bilder aus der grossen Menge heraus und so entstand diese Ausstellung.

|

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Rheinbrohl |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Hottelsbuchen Westturm |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Am Beulenberg |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Am Fresshelder |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

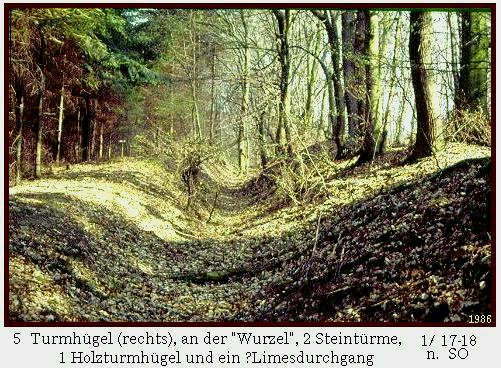

Türme an der Wurzel |

|

|

|

|

|

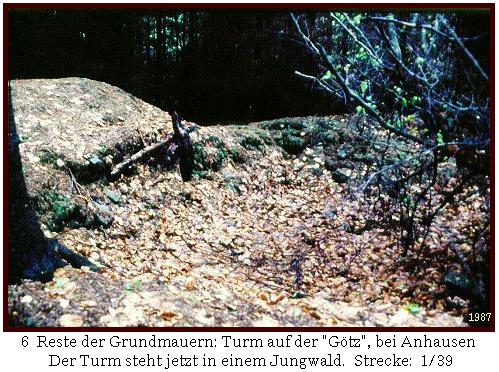

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Turm auf der Görtz |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Wall und Graben Burghoffeld |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Turm bei Drei Eichen |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Wall Graben Höhr Grenzhausen |

|

|

|

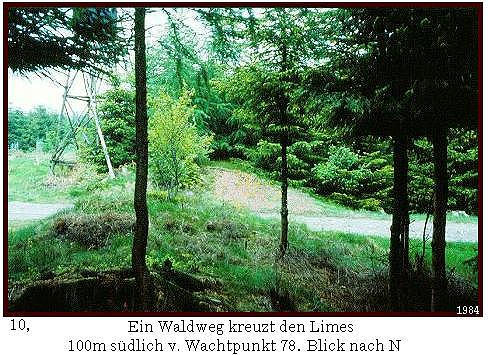

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Wanderweg kreuzt Limes |

|

|

|

|

|

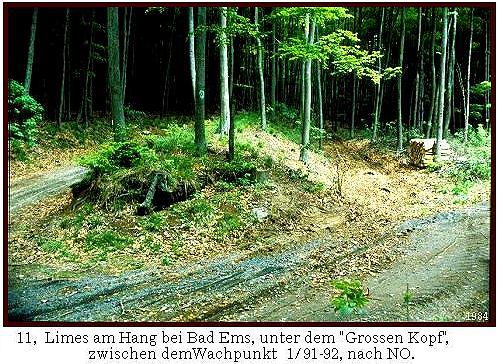

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Am Hang und dem Großen |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Limesstrecke 2 |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Limesstrecke 3 |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Limesstrecke 6, 7 und 10 |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Limesstrecke 8 |

|

|

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Limesstrecke 9 und 12 |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Steinturm Hofbergle |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Turm bei Murrhard Heidenbühl |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Turm an der Lindert |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Turmhügel am Köchersberg |

|

|

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Turmreste Giess |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Turmfundament, Ebnisee |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Steinturm, Goeckelerturm |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Kastelltor Welzheim Ost |

|

|

|

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Gleisrinnen am Limesweg |

|

|

|

|

|

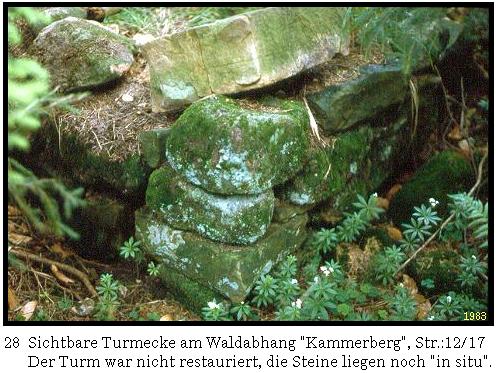

DER OBERGERMANISCHE - RÄTISCHE

Turmmauer am Kammerberg |

|

|

Die Aktuelle CD zu dieser Ausstellung erhalten Sie auf Anfrage im Museum Burg Linn

zum Textanfang zurück

zurück zum Veranstaltungskalender |