|

|

|

|

|

|

|

|||

|---|---|---|---|

|

|

|||

| |||||||||||

|

Aus dem Untersuchungsbericht:

Alter: Matur ( zwischen 40 und 60 ) Körperhöhe: 1,71 m

Das Skelett zeigt keine Anzeichen einer systematischen Erkrankung, im Sinne tumuröser, rheumatischer oder schwerer degenerativer knöcherner Veränderungen. Dies spricht zusammen mit dem kräftigen Knochenbau und deutlichen Muskelmarken für einen während seines Lebens körperlich aktiven Mann, dessen Todesursache nicht mehr mit Sicherheit evaluiert ist.

Allerdings gibt es Befunde, die eine zeitweise Mangelernährung, Infektionskrankheit und Stresssituation wahrscheinlich machen:

– Chronische Kieferhöhlenentzündung

– Arthrose Grad IV des linken Kiefergelenkköpfchens

– Zahnschmelzhypoplasien, als Folge einer zeitweiligen Mangelernährung

– Mit Knochenentzündungen verbundene Backenzahnverluste auf beiden Seiten des Oberkiefers, die wegen einer eintretenden Elongation, vermehrten Herauswachsens der kaum abgenutzten Zähne im Unterkiefer bereits früh eingetreten sein müssen. (aber nach Ausbildung der festen Zähne, bzw. nicht vor der Volljährigkeit)

– Ausfall eines weiteren Molaren erst kurz vor dem Tode, wohl in Verbindung mit einer Entzündung.

– Hämatom, Folge eines alten Blutergusses, am rechten Wadenbein

– Knochenaufbaustörungen in beiden Schienenbeinen, sogen. Haris' sche Linien. Sie entstehen in jungen Jahren durch wachstumshemmende Stress-Situationen

– Verlagerung des großen Zehs in Richtung des zweiten Zehs, entsteht häufig durch zu enges Schuhwerk

Der medizinische Befund fügt sich in vielen Punkten zum Leben eines Ritters, so die aktive Lebensführung, das Tragen zu enger Stiefel und das Hämatom, eine mögliche Folge kriegerischen Handelns. Andere Punkte hingegen sind ganz ungewöhnlich, so die beiden wohl auf die gleiche Ursache zurückgehenden Mangelerkrankungen in den Wachstumsjahren (Zahnentzündungen und Ausfall bzw. "Skorbut" und Harris' sche Linien). Normalerweise konnten sich Adelige im 12. Jahrhundert ausreichend ernähren.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Bild 1 Zur Erinnerung an die Kirche wurde am Fundort eine Gedenktafel angebracht. Die "Kirche" bzw. der Fundort kann zu Fuß von Krefeld-Linn Mitte, in 25 Minuten erreicht werden. |

Bild 2 Die Rekonstruktion der "Alde Kerk" in Krefeld-Linn Bauphasen der Kirche. Rekonstruktion Museum Burg Linn.

|

Bild 3 Der Ausgrabungsbefund im Plan. Auf Basis dieser Zeichnung wurde der nachfolgend gezeichnete Grundrissplan rekonstruiert. |

Bild 4 Nach über 750 Jahren wird der Grundriss der Kirche sichtbar. Die Kirche wurde auf Basis eines Ausgrabungsplans, den der Linner Archäologe Dr. Christoph Reichmann dem Verfasser zur Verfügung stellte, entwickelt (Bild 3). Durch eine computer-unterstützte Animation wird eine räumliche Vorstellung der Kirche sichtbar. |

|

Bild 5 Rekonstruktion der "Alde Kerk" in Krefeld-Linn Südansicht der romanischen Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Als Vorlage diente der Kirchturm von St. Clemens in Krefeld-Fischeln und die Kirche St. Remigius in Düsseldorf-Wittlaer. Mit einem Lasergerät hat der Verf. von Archäologie in Krefeld die beiden Kirchen vermessen, um die Höhenverhältnisse der bestehenden Kirchen auf den Grundriss der rekonstruierten Kirche zu übertragen. Das Ergebnis stellt die zeichnerische Rekonstruktion dar. |

Bild 6 Rekonstruktion der "Alde Kerk" in Krefeld-Linn Ostansicht der "Alde Kerk" von Krefeld-Linn mit rekonstruierter romanischer Apsis.

|

Bild 7 Rekonstruktion der "Alde Kerk" in Krefeld-Linn Südansicht der gotischen Kirche. Im 13. Jahrhundert wurde die romanische Apsis abgerissen und durch eine gotische Apsis mit Strebpfeilern ersetzt.

|

Bild 8

Rekonstruktion der "Alde Kerk" in

Krefeld-Linn Datierung: Ende 13. Jahrhundert.

|

|

Bild 9 Eine Säulenbasis aus der "Alde Kerk" in Krefeld-Linn

Die Säulenbasis stammt aus der Grabung von Prof. Dr. Rembert. Romanische Säulen haben eine Basis, die eine quadratische Grundfläche besitzt und nach oben in eine kreisförmige Oberseite überführt wird. Die dreieckigen Zwickel, die dabei entstehen, werden durch Blattformen (Eckblätter) geschmückt. Am Ende des Säulenschafts wurde ein sogenanntes Würfelkapitell aufgesetzt. Rekonstruktionsvorlage: Krypta unter dem Chor des Doms von Gurk. (Österreich) Bauzeit 1174. Quelle: Wikipedia |

Bild 10 Ein Gerichtsstein der "Alde Kerk" in Krefeld-Linn

In den nördlichen Außenpfeiler des spätromanischen Chores der "Alde Kerk" war ein großer Findling eingemauert. Da seine vorspringende Seite "stuhlartig" nach außen zeigte, wie sich anhand der Mörtelspuren rekonstruieren ließ, könnte er als Gerichtszeichen bzw. Verkündstein gedient haben. Steine dieser Art fanden sich früher häufig auf rheinischen Kirchhöfen. Kleinere Gerichtssachen (placida minora) - hier vermutlich unter dem Vorsitz des Stiftes in Kaiserswerth - konnten verhandelt und allgemeine Nachrichten bekannt gegeben werden. |

Bild 11 Rekonstruktion der "Alde Kerk" in

Krefeld-Linn Geplant ist, dass die Kirche in den einzelnen Baustufen dargestellt wird. Auch soll eine animierte Anwendung zum Einsatz kommen. |

Bild 12 Die Ausgrabungen der "Alde Kerk" durch das Museum Burg Linn 1989/90 Links im Bild zu sehen der Gerichtsstein. Er lag vor dem gotischen Stützpfeiler an der Apsis der Kirche. Im Vordergrund der verf. von Archäologie in Krefeld. Besuch der Grabungsstelle während der Mittagspause. |

Der Pfarrhof an der "Alden Kerk" in Krefeld-Linn

Draufsicht

Gerenderte Version.

![]() ei

Ausgrabungen durch das Museum Burg Linn wurden 3 Brunnen westlich der

Kirche gefunden. Der Brunnen und die vielen Scherbenfunde sprechen für

einen Pfarrhof. Leider beschränkten sich die Grabungen hauptsächlich auf

die Kirche mit Kirchhof, sodass die genaue Lage des Pfarrhofs nur zu

vermuten ist.

ei

Ausgrabungen durch das Museum Burg Linn wurden 3 Brunnen westlich der

Kirche gefunden. Der Brunnen und die vielen Scherbenfunde sprechen für

einen Pfarrhof. Leider beschränkten sich die Grabungen hauptsächlich auf

die Kirche mit Kirchhof, sodass die genaue Lage des Pfarrhofs nur zu

vermuten ist.

Die Lage des Hofs wird sich vermutlich in der Nähe der

Brunnen befunden haben.

Archäologische Belege für einen Pfarrhof aus dem

11. /12 Jahrhundert sind dem Verf.

nicht bekannt. Aus diesem Grund wird das

mittelalterliche Wohnstallhaus aus Krefeld-Oppum als

Rekonstruktionsvorlage verwendet.

Alle Einrichtungsgegenstände des Pfarrhofs sind durch Grabungsbefunde oder noch erhaltene Objekte belegt.

Schreibpult mit Stuhl sind nach einer mittelalterlichen Buchvorlage rekonstruiert worden (Bild 8).

|

Bild 1

Das Wohnstallhaus des

12. Jahrhundert von Krefeld- Oberend.

Lageplan des Museums Burg Linn. Die Lage der Pfostengruben wurden beim 3D-Modell übernommen. Die Pfosten bestehen auch im Modell aus gespaltenen Hölzern. Als Dachkonstruktion wurde ein einfaches Sparrendach gewählt. Im Lageplan sind zwei versetzte Stützbalken-Konstruktionen zu erkennen. Hier könnte es sich um schräggestellte Hölzer handeln. Sie nehmen die Seitenkräfte besser auf. |

Bild 2 Rekonstruktion des Pfarrhofs der "Alde Kerk" in Krefeld-Linn Die Lage der Brunnen. Plan Museum Burg Linn. Die Brunnen sind wahrscheinlich nicht gleichzeitig betrieben worden. In der rekonstruierten 3D-Animation werden sie alle dargestellt. Aus Lübeck gibt es einen ganz erhaltenen Windenantrieb. Ein Dach wurde nicht vorgesehen, da die Brunnenöffnungen mit Deckeln verschlossen wurden. Der größere Brunnen wurde als Katenbrunnen im Modell ausgeführt. Sonst verwendete man ausgehöhlte Baumstämme. Zu besichtigen im Museum Burg Linn. Der Kastenbrunnen wurde als Ziehbrunnen konzipiert. Eine zeichnerische Hilfsstudie ergab günstige Radiuswerte. Die Schöpfstange deckte den Öffnungsbereich des Brunnenquerschnitts ab. Schöpftiefen von 4 m konnten erreicht werden. |

Bild 3 Das Aussehen der Häuser im Innern. Bilder von Pieter Bruegel d. Ä. Der rekonstruierte Pfarrhof hatte mit Kalk weißgestrichene Wände, die in Lehmpflecht-Wandtechnik ausgeführt wurden. Die Balken lagen im Innern der Wohnräume frei wie auf dem Bild von Pieter Bruegel gut zu erkennen ist. Tische, Stühle sind sehr einfach gestaltet. Gedrechselte Gegenstände, wie flache Holzteller wurden ebenfalls für die Rekonstruktion des Pfarrhofs übernommen. |

Bild 4

Das Aussehen der Häuser von Außen.

Die Fensterläden wurden von innen verschlossen. Die Fensterausschnitte haben Balken-Konstruktionen in der Dicke der Lehm-Flechtwand. Der Regen hat auf der Hauswand den Lehm freigespült, sodass die Flechtung sichtbar wird. Wegen Wetterungsschutz wurden die Wände außen ebenfalls weiß gekalkt. |

|

Quelle: Museum Burg Linn |

Quelle: Museum Burg Linn |

Quelle: Wikipedia |

Quelle: Wikipedia |

|

3D Rekonstruktionen und Visualisierung |

|||

|

|

|||

|

Bild 5 Der Funkenschutzschirm ist ein notwendiges Konstruktionselement für das Betreiben einer offenen Herdstelle. Die Dächer waren mit trockenem Reet gedeckt und schnell durch Funkenflug entflammbar. Durch Öffnungen in den Giebeln der Dächer kann der Rauch entweichen. Mittelalterliche und zeitgenössische Konstruktionen sind überliefert (Bild 5). |

Bild 6 Auf Bild 6 ist ein vierrädriger Wagen, der mit zwei Pferden gezogen wird, abgebildet. Der Verf. übernahm für den Wagen den "leiterwagenähnlichen Aufbau". Die beschlagenen Pferde sind in Sielenanspannung vor dem Wagen dargestellt. |

Bild 7 Der rekonstruierte Spaten liegt im Film auf einem Sarg. So ein eiserner Beschlag konnte lange verwendet werden. Der Stiel aus Holz ist naturgemäß schnell beschädigt. Das Eisen wurde auf den mittelalterlichen Siedlungen im Rennofen selber erzeugt. Belege dafür gibt es in den Siedlungen in Oppum-Oberend und Krefeld-Vennikel. |

Bild 8 Schreibpult mit Stuhl und Buch der Benediktinerregel auf dem Bett.

|

|

Quelle: Bernd Kunze, Hausforscher-unterwegs-www.hausforscher.de |

Quelle: Stiftsbibliothek Lilienfeld, Concordanciae carititatis, Cod. 151

fol. 235v. Bildnummer: 004115 www.imareal.oeaw.ac.at/realonline |

Quelle: Joachim Meinicke, marca brandenburgensis AD 1260, Berlin, www.brandenburg1260.de |

Quelle: Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Cod. Guelf. 58 Weissenburg., fol. 8r |

|

3D Rekonstruktionen und Visualisierung |

|||

|

|

|||

|

Bild 9 Die romanische Truhe. Ein schönes Beispiel für die Schlichtheit romanischer Truhen ist in Bild 9 zu sehen. In dieser Truhe wird der Geistliche sein "Hab und Gut" gelegt haben. Bei der Rekonstruktion wurde sie daher auch in die Stube des Priesters gestellt. |

Bild 10 Schema der Keramikentwicklung. Die verwendete Keramik im Pfarrhof entspricht der Zeit des 11. / 12. Jahrhunderts. Auf der Tafel handelt es sich um folgende Keramik: Pos. 10 (Reliefbandamphore), Pos. 11 (Pingsdorfer Keramik) Pos. 15 (Kugeltopfkeramik blaugraue Ware). Leider konnten die typischen Farbaufträge nicht realisiert werden. |

Bild 11 Kessel zum Kochen über dem Feuer waren vielfältig im Gebrauch, wie im Bild 11 zu sehen ist. Die Vorlage für den Kessel stammt aus der Wikingerzeit. Er war aus einzelnen Eisenblech-Segmenten gefertigt und vernietet worden. Dabei bestand der untere Teil aus einem Eisenblech, das zu einer Halbschale geschmiedet wurde. |

Bild 12 Die Badewanne. Im späten Mittelalter gab es in den Städten Badehäuser. Auf dem Land waren Wannen aus Holz, wie der Beruf des Böttchers sie fertigte, in Gebrauch. |

|

Quelle: www.tischler.de |

Quelle: Dr. Günter Krause, Duisburg, www.archaeologie-duisburg.de |

Quelle: Wikipedia Mittelalterliche Küche mit offener Feuerstelle und Kochkessel, Darstellung um 1505 |

Quelle: Wikipedia |

| 3D Rekonstruktionen und Visualisierung | |||

|

|

|||

|

Bild 13 Das typische Eingangstor zum Kirchhof ist mehrmals in Bildzeugnissen dokumentiert. Die Lage des Tores wurde bei der Grabung durch Pfostenlöcher nachgewiesen. Flechtzäune sind im Bild 13 dargestellt. Weiden wurden systematisch an den Wegen gepflanzt. Die Zweige der Weiden fanden vielfältige Anwendung. Die Fischer fertigten aus ihnen Reusen an. Die Korbflechter banden aus ihnen Körbe und die Hausbauer benötigten die Weiden zur Herstellung der Lehmflechtwände. |

Bild 14 Durch Funde in 3 Brunnen aus dem 12. u. 13. Jahrhundert konnten in unmittelbarer Nähe zum Kirchhof Heckengehölze wie Haselnuss, Holunder sowie Heilkräuter Bilsen- und Eisenkraut nachgewiesen werden. Die Lage des Kräutergartens auf dem Kirchhof wurde vom Archäologen Dr. Chr. Reichmann angenommen. Eine mittelalterliche Abbildung zeigt ein Liebespaar im Hochbeet-Kräutergarten.

Bei den Sträuchern auf dem Kirch- und Pfarrhof handelt es sich um Haselnuss- und Holundersträucher. Im Pfarrhof steht außerdem eine Weide und ein Apfelbaum.

|

Bild 15 Seit Alters her wird das Getreide mit der Sense geschnitten. Pieter Bruegel d. Ältere hat das in einem Bild sehr gut dargestellt. Selbst die Spuren der Aussaat hat er in einem Streifenmuster gemalt. Das Getreide steht übrigens Höher als unsere heutigen Getreidearten. |

Bild 16

Ein solches Boot wurde bei der Hafenerweiterung gefunden. Das sogenannte "Oberländer Schiff" wurde anhand der Skizze rekonstruiert.

|

|

Quelle: Reichmann, Chr.: Der alte Friedhof am Niederrhein in Literatur, Bild und archäologischem Befund (1997) |

Quelle: Handschrift von Martinus Opifex 1440. Liebespaar im Kräutergarten. |

Quelle: Wikipedia |

Quelle: Zeichnung R. Breden. DSM (Deutsches Schifffahrtsmuseum) |

| 3D Rekonstruktionen und Visualisierung | |||

|

|

|||

Das Ergebnis nach einem Jahr Arbeit

am Rechner und im Freien.

Die Kirche mit Pfarrhof und Brunnen.

Rendering

Erst die fotorealistische Renderung, zeigt wie die Kirche im Innern ausgesehen haben könnte.

Die Besoldung der Geistlichen im Mittelalter

![]()

Um sich ein Bild von der finanziellen Lage eines Pfarrers mit Pfarrhof zu machen empfehle ich diesen Artikel zu lesen. Er soll eines der frühestesten Hinweise auf die Besoldung eines Pfarrers im Mittelalter sein. Der Artikel darf mit Genehmigung vom Verfasser des Artikels Herr Frank Lechtenfeld hier wiedergegeben werden.

Urkunde über einen Priester der "Alden Kerk"

Der "Pfarrer" als Heilkräuterkundler

![]() n der Zeugenliste einer Urkunde aus dem Kloster Meer erscheint 1211 der Priester

( sacerdos de Linne

) Wiricus ( Kopie der Urkunde, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Meer 18).

n der Zeugenliste einer Urkunde aus dem Kloster Meer erscheint 1211 der Priester

( sacerdos de Linne

) Wiricus ( Kopie der Urkunde, Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Meer 18).

Die neutrale Bezeichnung "Priester" gibt keinen Aufschluss über seinen Status im Verhältnis zur Pfarrei. Wahrscheinlich handelt es sich jedoch um einen Vicar, also einen in Vertretung des eigentlichen Pfarrers mit der Geschäftsführung vor Ort beauftragten Priester.

In einem etwas jüngeren Ämterverzeichnis

( Liber valoris, vor 1308 ) sind jedenfalls für die Linner Pfarrstelle ein

"Pastor" und ein "Vicarius" angegeben. Der Pastor gehört vermutlich zum Kreis der Kaiserswerther Stiftsherren.

Der Pfarrhof lag seit dem 10. Jahrhundert an der Westseite des Kirchhofes. Freigelegt wurden bei einem Probeschnitt 1989 / 90 drei Baumstammbrunnen. Sie enthielten unter anderem zahlreiche Samen von Heilkräutern, vor allem Verbena officinalis (Eisenkraut) und Hyoscyamus niger (Bilsenkraut). Anscheinend hat sich der Pfarrer mindestens im späten 12. und 13. Jahrhundert, also zur Zeit des Wiricus und Ottos von Linn, mit Kräuterheilkunde befasst hat.

![]() urch

das Museum Burg Linn erhielt der Verfasser von Archäologie in

Krefeld einen Grabungsplan. Hier im Bild und Film das Ergebnis der

Rekonstruktion der "Alde Kerk von Krefeld-Linn".

urch

das Museum Burg Linn erhielt der Verfasser von Archäologie in

Krefeld einen Grabungsplan. Hier im Bild und Film das Ergebnis der

Rekonstruktion der "Alde Kerk von Krefeld-Linn".

Fotomontage der Kirche in

Originalausrichtung

Abb. 4 Die "Puppenburg"

Die Grabungen auf der "Puppenburg"

Siedlung 9.-11. Jahrh. und Motte 13. Jahrh.

![]() ie "Puppenburg" lag nur 770 m von der "Alde Kerk" am Oelvebach entfernt (Abb. 4). Durch Hinweise des Verfassers an das Museum Burg Linn konnte Siedlung und Motte (Burganlage) durch

Dr. Jochen Giesler in den

Jahren 1979/80 ausgegraben werden. Die Burg stammt aus dem

13. Jahrhundert (Ausgrabungsbericht). Burg und Kirche haben also gleichzeitig bestanden.

ie "Puppenburg" lag nur 770 m von der "Alde Kerk" am Oelvebach entfernt (Abb. 4). Durch Hinweise des Verfassers an das Museum Burg Linn konnte Siedlung und Motte (Burganlage) durch

Dr. Jochen Giesler in den

Jahren 1979/80 ausgegraben werden. Die Burg stammt aus dem

13. Jahrhundert (Ausgrabungsbericht). Burg und Kirche haben also gleichzeitig bestanden.

Castrum Mare, eine Niederungsburg bei Haus Meer, zeigt uns wie solche Burgen einmal ausgesehen haben.

|

Abb.1 |

Abb. 2 |

|

|

Abb. 1 -2 "Castrum Mare" Eine mittelalterliche Niederungsburg bei Haus Meer

Angebot einer 3D Rekonstruktionen

Das hier dargestellte Projekt einer 3D Rekonstruktion soll zeigen welche Möglichkeiten bestehen aus archäologischen Ausgrabungen und historischen Hinterlassenschaften die Welt des Mittelalters eindrucksvoll darzustellen.

Besonders Besuche in einem Museum können durch 3D - Visualisierungen in eine Welt eintauchen die es heute nicht mehr gibt.

Wer eine 3D Rekonstruktion für eine Ausstellung im Museum benötigt kann sich gerne an uns wenden.

Für Hilfe bei der Rekonstruktion der Alde Kerk von Krefeld-Linn,

bedankt sich der Verf. bei und Dr. Christoph Reichmann Fußnote: (1) Eine eindeutige Datierung der Kleinkirche in das 7. Jh. ist auf Grund der Befundlage nicht möglich. Die Vergleichskirche St. Clemens in Krefeld-Fischeln, die 1966 durch G. Binding ausgegraben wurde ist in das 10. Jh. datiert worden. Bei der Rekonstruktion der Alde Kerk von Krefeld-Fischeln hat sich der Verf. wegen der unsicheren Datierungslage das 10. Jh. angesetzt. Literatur:

Binding, G. : Bericht über die Untersuchungen in der Kirche St. Clemens zu Krefeld-Fischeln 1966. In: Die Heimat 37, 1966, S. 101-103. |

||

|

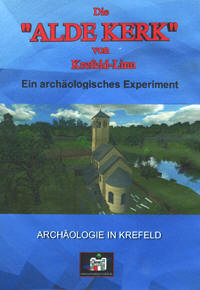

Die "Alde Kerk"

von Krefeld-Linn Ein archäologisches Experiment |

||

|

||

| Blu-ray Disk Produktion | ||

| Regie: | ||

| Detlef Stender | ||

| 40 Minuten | ||

| Copyright: | ||

| ARCHAEOLOGIE IN KREFELD | ||

|

3D-Rekonstruktion einer mittelalterlichen

Kirche. |

||

|

||

| zum Shop | ||

|

zurück zum Text die alte Kirche zu Krefeld

|

||

|

|

|

|