| |

Vorwort:

Der Verfasser von Archäologie in Krefeld ist bemüht das

Medium Film für Webinhalte zu nutzen. Dr. Günter Krause hat

vorausschauend einen Film über die Modellierung einer Glockengussgrube

auf dem "Alten Markt" in Duisburg" drehen lassen.

Lesen sie den nachfolgenden Text und schauen sich anschließend den

Film an.

Inhaltsverzeichnis

Die mittelalterliche

Gießerei

von

Günter Krause

m

Sommer 1982 kam nach Abtragen des

Kieselpflasters der

Schicht 5

in Fläche 1 eine große grubenartige Verfärbung zutage.

Sie ist etwa nordsüdlich orientiert, bis 2,20 m breit und

misst in der bisher ausgegrabenen m

Sommer 1982 kam nach Abtragen des

Kieselpflasters der

Schicht 5

in Fläche 1 eine große grubenartige Verfärbung zutage.

Sie ist etwa nordsüdlich orientiert, bis 2,20 m breit und

misst in der bisher ausgegrabenen

Länge

3 m. Deutlich ließen sich in der Verfärbung

Brandreste erkennen, die z. T. mit gelbbraunem Lehm durchsetzt

waren. Dazwischen lagen Brocken von gebranntem Lehm von brauner

bis schwarzer Färbung, der stark organisch gemagert ist, bis hin

zu Lehmbrocken, die auf einer Seite ganz verschlackt sind.

Einige der dunklen gebrannten Lehmbrocken waren stark von

Metallresten durchsetzt. Länge

3 m. Deutlich ließen sich in der Verfärbung

Brandreste erkennen, die z. T. mit gelbbraunem Lehm durchsetzt

waren. Dazwischen lagen Brocken von gebranntem Lehm von brauner

bis schwarzer Färbung, der stark organisch gemagert ist, bis hin

zu Lehmbrocken, die auf einer Seite ganz verschlackt sind.

Einige der dunklen gebrannten Lehmbrocken waren stark von

Metallresten durchsetzt.

Beim langsamen Tiefergehen stieß man bald auf

zahlreiche Bruch- und Tuffsteine unterschiedlicher Größe in

Gemengelage, die alle im Feuer gelegen hatten

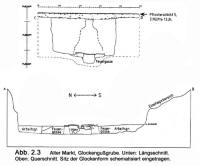

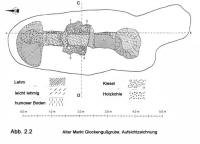

(Abb.

1 und 2), dazwischen größere und kleinere

Stücke von gebranntem Lehm, vereinzelte Knochen, Scherben und

zahlreiche Reste von Lederschuhen, vor allem Schuhsohlen. Im

nördlichen Teil ließ sich eine stark mit Brand durchsetzte

humose Zone erkennen, gefolgt von einem äußeren Grubenbereich

braunhumoser Erde. Beim weiteren Tiefergehen wurde das

Steinmaterial seltener und die Erde humoser. Im Westteil der

Grube kamen große gebrannte Lehmbrocken zutage, die deutlich

eine glatte Oberfläche und eine Rundung zeigten

(siehe Abb. 3).

War es schon

vorher ziemlich klar, dass es sich bei den verschlackten

Lehmbrocken um Reste von Schmelzöfen

(Abb. 3)

und bei den übrigen um Reste von Gussformen handelt, so ließen

sich diese Stücke eindeutig als Teile des Kerns einer

Glockenform

ansprechen.

Es lässt sich sogar aus diesen Stücken der ungefähre untere

Durchmesser ansprechen.

Es lässt sich sogar aus diesen Stücken der ungefähre untere

Durchmesser

der

Glocke mit

70 cm

bestimmen. Die in einzelnen Lehmbrocken gefundenen Metallreste

bestehen aus Bronze, die für den Guss verwendet worden war. Beim

weiteren Tiefergehen in der Grube, die senkrechte Seitenwände

hat, stieß man rund 1,40 m

unter ihrem Rand auf weitere Formreste. Sie waren z. T. noch

kreisförmig angeordnet und dürften Reste einer zerschlagenen

Glockenform in situ sein. der

Glocke mit

70 cm

bestimmen. Die in einzelnen Lehmbrocken gefundenen Metallreste

bestehen aus Bronze, die für den Guss verwendet worden war. Beim

weiteren Tiefergehen in der Grube, die senkrechte Seitenwände

hat, stieß man rund 1,40 m

unter ihrem Rand auf weitere Formreste. Sie waren z. T. noch

kreisförmig angeordnet und dürften Reste einer zerschlagenen

Glockenform in situ sein.

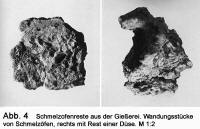

Eine Durchsicht der gebrannten Lehmstücke, die größtenteils erst

gehärtet werden mussten, um sie zu erhalten, ergab, dass es sich

dabei um Reste eines oder mehrerer Schmelzöfen und bei den

zahlreichen kleineren Stücken um Teile wohl einer Glockenform

handelt. Die Wandungsteile der Schmelzöfen sind durch die starke

Verschlackung auf der Innenseite deutlich zu erkennen. Erhalten

ist auch ein sehr metallreiches Stück mit einer Düsenöffnung,

die zum Abstechen des für den Guss benötigten flüssigen Metalles

diente

(siehe Abb. 4).

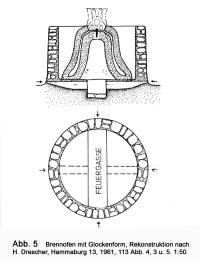

Auch das dem

Feuer ausgesetzte Steinmaterial lässt sich eindeutig zuordnen.

Es ist zum Aufmauern des Brennofens für die Glockenform

verwendet worden. Hierfür hat man wegen seiner

Hitzebeständigkeit und Feuerfestigkeit gerne Tuff genommen. Der

Ofen wurde wahrscheinlich in der Grube errichtet und bis zur

Höhe der Form aufgemauert. Wie man sich das ganze vorzustellen

hat, zeigt die Rekonstruktionszeichnung in

(Abb. 5).

Während des Brennens wurde der Ofen mehrmals mit Holzkohle

aufgefüllt. Stand der Ofen wie gewöhnlich in einer Grube,

zerbrach man anschließend die

Ofenwände.

Um die Form herum füllte man danach die Grube mit Sand auf,

damit die Formwandung beim Guss von außen abgestützt wurde

(1).

Wie man eine Gussform für eine Glocke herstellt, beschreibt H.

Drescher

(2):

„ Nach

Theophilus

(einem Mönch, der

um 1100

das bedeutendste Handbuch der Kunsttechniken des

Mittelalters

verfasste) stellte man den Kern, also das Stück der Form, das

die am späteren Gussstück hohlbleibenden Teile aussparen sollte,

so her, dass man den durchgekneteten Lehm zunächst zwei Finger

dick auf einer hölzernen Spindel auftrug. War diese erste Lage

getrocknet, brachte man die zweite und dann die folgenden

Schichten auf, bis die gewünschte Dicke erreicht war.

Anschließend wurde die Spindel mit dem daraufliegenden

Kernrohling in eine einfache Drehvorrichtung gelegt und

freihändig abgedreht. Dann wurde aus Wachs oder Talg die

gewünschte Gestalt des Gussstückes aufgetragen, dessen

Oberfläche man ebenfalls abdrehte. Im

späten Mittelalter

benutzte man, wie noch heute, zur Kern- und auch zur

Modellherstellung Schablonen. Muster und Inschriften gräbt

Theophilus

in die Wandung des Modells ein. Im nächsten Arbeitsgang wurde

der Formmantel aufgebracht, was wie bei der Kernherstellung in

mehreren Schichten erfolgte. Vor dem Aufbringen der äußeren Lage

legte man mit Zwischenräumen von einer Handbreite eiserne Reifen

um den Mantel. Anschließend wurde aus dem Kern soviel

herausgeschnitten, dass seine Wandung nicht stärker als ein Fuß

war. Dann wurde die Form getrocknet und gebrannt. Etwa

um

Maschenweite dürfte man bei größeren Gussstücken davon

abgegangen sein, die Form auf einer Spindel herzustellen. Jetzt

wurde der Kern um eine fest im Boden stehende Achse gebaut, an

der drehbare Schablonen mit den entsprechenden Profilen

befestigt waren. Statt wie bisher ein vollständiges Wachs- oder

Talgmodell zu verwenden, baute man nun auf den vorher mit Fett

isolierten Kern ein Modell in Lehm auf. Die Oberfläche desselben

bekam einen Talgüberzug, auf den die in besonderen Formen oder

freihändig hergestellten Inschriften und Ornamente aus Wachs

gesetzt wurden. Auf die Oberfläche dieses Lehm-Wachsmodells, das

auch

Falscheglocke, Lehmglocke oder Hemd genannt

wurde, trug man dann mit Hilfe von Schablonen den Mantel auf.

Die Form der zum Aufhängen Ofenwände.

Um die Form herum füllte man danach die Grube mit Sand auf,

damit die Formwandung beim Guss von außen abgestützt wurde

(1).

Wie man eine Gussform für eine Glocke herstellt, beschreibt H.

Drescher

(2):

„ Nach

Theophilus

(einem Mönch, der

um 1100

das bedeutendste Handbuch der Kunsttechniken des

Mittelalters

verfasste) stellte man den Kern, also das Stück der Form, das

die am späteren Gussstück hohlbleibenden Teile aussparen sollte,

so her, dass man den durchgekneteten Lehm zunächst zwei Finger

dick auf einer hölzernen Spindel auftrug. War diese erste Lage

getrocknet, brachte man die zweite und dann die folgenden

Schichten auf, bis die gewünschte Dicke erreicht war.

Anschließend wurde die Spindel mit dem daraufliegenden

Kernrohling in eine einfache Drehvorrichtung gelegt und

freihändig abgedreht. Dann wurde aus Wachs oder Talg die

gewünschte Gestalt des Gussstückes aufgetragen, dessen

Oberfläche man ebenfalls abdrehte. Im

späten Mittelalter

benutzte man, wie noch heute, zur Kern- und auch zur

Modellherstellung Schablonen. Muster und Inschriften gräbt

Theophilus

in die Wandung des Modells ein. Im nächsten Arbeitsgang wurde

der Formmantel aufgebracht, was wie bei der Kernherstellung in

mehreren Schichten erfolgte. Vor dem Aufbringen der äußeren Lage

legte man mit Zwischenräumen von einer Handbreite eiserne Reifen

um den Mantel. Anschließend wurde aus dem Kern soviel

herausgeschnitten, dass seine Wandung nicht stärker als ein Fuß

war. Dann wurde die Form getrocknet und gebrannt. Etwa

um

Maschenweite dürfte man bei größeren Gussstücken davon

abgegangen sein, die Form auf einer Spindel herzustellen. Jetzt

wurde der Kern um eine fest im Boden stehende Achse gebaut, an

der drehbare Schablonen mit den entsprechenden Profilen

befestigt waren. Statt wie bisher ein vollständiges Wachs- oder

Talgmodell zu verwenden, baute man nun auf den vorher mit Fett

isolierten Kern ein Modell in Lehm auf. Die Oberfläche desselben

bekam einen Talgüberzug, auf den die in besonderen Formen oder

freihändig hergestellten Inschriften und Ornamente aus Wachs

gesetzt wurden. Auf die Oberfläche dieses Lehm-Wachsmodells, das

auch

Falscheglocke, Lehmglocke oder Hemd genannt

wurde, trug man dann mit Hilfe von Schablonen den Mantel auf.

Die Form der zum Aufhängen

der

Glocke bestimmten Krone fertigte man in einem besonderen

Arbeitsgang. Nach dem Trocknen und Brennen der Form hob man den

Mantel ab, was vordem nicht notwendig aber möglich war, und

zerschlug die Falscheglocke, deren Oberfläche jetzt als getreues

Negativ im Formmantel erhalten war. der

Glocke bestimmten Krone fertigte man in einem besonderen

Arbeitsgang. Nach dem Trocknen und Brennen der Form hob man den

Mantel ab, was vordem nicht notwendig aber möglich war, und

zerschlug die Falscheglocke, deren Oberfläche jetzt als getreues

Negativ im Formmantel erhalten war.

Bei manchen

Glocken und Taufen wurden in diesem Zustand oftmals noch

Inschriften und Ornamente in die Innenseite des Mantels geritzt.

Anschließend setzte man die Form wieder zusammen und stampfte

sie zum Guss in die Grube ein.

Wenn ein

Gussstück aus dem Formlehm herausgelöst wird, bleiben

erfahrungsgemäß kaum größere Teile der Form erhalten, und nur

noch wenige Stücke lassen Einzelheiten erkennen.

Dies trifft

sicher auch für die auf dem Alten Markt gegossene Glocke zu. Sie

könnte für die nur gut 50 Meter entfernte Salvatorkirche

bestimmt gewesen sein, da man gewöhnlich Kirchenglocken ganz in

der Nähe von Kirchen oder in ihnen selbst gegossen hat. Nach der

mitgefundenen Keramik muss die Gießerei ins

13. Jahrhundert

gehören. Schriftliche Zeugnisse über einen Glockenguss aus

dieser Zeit haben sich nicht erhalten.

Ein

abschließendes Urteil über die Größe dieser Glockenwerkstatt

und ihre Erzeugnisse wird man erst nach der vollständigen

Ausgrabung sämtliche Reste der Gießerei fällen können.

Formstoffuntersuchung am Randstück einer

Gießform aus Formlehm vom Alten Markt.

von

Wilhelm Stahlhacke

ehrere

Stücke verbrannt aussehenden, mineralischen Materials aus der

Schicht F1 in Fläche 1 der Ausgrabungsstelle Alter

Markt, Duisburg, ließen nach Beschaffenheit und Form

auf Bruchteile des Formen-Mantelrandes oder des Innenkernes

einer Glockengussform schließen. Da eines dieser Stücke

(Inv.-Nr. 82 31/19) grubenfeucht in Plastikfolie eingepackt

worden war und bei der Lagerung so mürbe wurde, dass es zerfiel,

schien es sinnvoll, die Verwendungsfähigkeit als Formstoff mit

einfachen physikalischen Untersuchungen in einem

Gießerei-Formstofflabor zu überprüfen. ehrere

Stücke verbrannt aussehenden, mineralischen Materials aus der

Schicht F1 in Fläche 1 der Ausgrabungsstelle Alter

Markt, Duisburg, ließen nach Beschaffenheit und Form

auf Bruchteile des Formen-Mantelrandes oder des Innenkernes

einer Glockengussform schließen. Da eines dieser Stücke

(Inv.-Nr. 82 31/19) grubenfeucht in Plastikfolie eingepackt

worden war und bei der Lagerung so mürbe wurde, dass es zerfiel,

schien es sinnvoll, die Verwendungsfähigkeit als Formstoff mit

einfachen physikalischen Untersuchungen in einem

Gießerei-Formstofflabor zu überprüfen.

Verwendungsmöglichkeit

als Formstoff:

as

Material wurde dreimal hintereinander durch ein Handsieb mit

einer Maschenweite von 3 mm gerieben, um dadurch eine

Homogenisierung zu erreichen. Dabei blieben nur wenig

grobstückigeres, schlackenartig zusammengesintertes Material und

Steinbruchstückchen (maximale Teilchengröße 10 mm) als

Siebrückstand übrig. as

Material wurde dreimal hintereinander durch ein Handsieb mit

einer Maschenweite von 3 mm gerieben, um dadurch eine

Homogenisierung zu erreichen. Dabei blieben nur wenig

grobstückigeres, schlackenartig zusammengesintertes Material und

Steinbruchstückchen (maximale Teilchengröße 10 mm) als

Siebrückstand übrig.

Die

Feuchtigkeit des durchgesiebten Materials lag bei 8,2 bis

8,5 %.

Die nach

heute üblicher Methode gefertigten Probekörper für die

Laboruntersuchung zur Bestimmung der Druckfestigkeit ergaben

Werte in der Größenordnung von 10 bis 11 N/cm2 im

ungetrockneten Zustand und von 40 bis 50 N/cm2 nach

vollkommener Durchtrocknung bei 105 °C.

Die Werte für

die Gasdurchlässigkeit der feuchten Probekörper lagen bei 7

bis 8 Maßeinheiten.

Daraus kann

bereits geschlossen werden, dass es sich um ein

schlämmstoffreiches und damit tonmineralreiches Material

handelt, wie es auch heute noch gelegentlich in Gießereien als

Formstoff für das Lehmform-Trockenguss-Verfahren eingesetzt

werden könnte bei gleichzeitiger Verwendung eines feuerfesten

Formstoffüberzuges (Schwärze bzw. Schlichte).

Körnungsuntersuchung

ie

Vorbetrachtung des zerriebenen und getrockneten Materials unter dem

Binokular bei 16 -25facher Vergrößerung machte deutlich, dass ein großer

Teil zu Kornkonglomeraten zusammengebacken und z. T. auch

gesintert war. Deutlich war aber auch verkohltes organisches Material zu

erkennen, vornehmlich in der Gestalt von kleinen Borstenstückchen. ie

Vorbetrachtung des zerriebenen und getrockneten Materials unter dem

Binokular bei 16 -25facher Vergrößerung machte deutlich, dass ein großer

Teil zu Kornkonglomeraten zusammengebacken und z. T. auch

gesintert war. Deutlich war aber auch verkohltes organisches Material zu

erkennen, vornehmlich in der Gestalt von kleinen Borstenstückchen.

Es war früher

üblich, auch dem Formstoff für Glockengussformen als Ausbrennstoff

zur Erzielung einer ausreichenden Gasdurchlässigkeit des feinen

Formlehms z.B. auch Kalbshaare zuzusetzen.

Die

Glühverlustbestimmung ergab einen Glühverlust von 3,6 %. Dieser

Wert liegt für einen gebrauchten Lehmformstoff niedrig, was aber wohl

damit begründet werden kann, dass die organischen Beimengungen durch die

lange Lagerung im Boden chemisch umgesetzt worden sind.

Die Abtrennung des

Schlämmstoffes (Teilchen kleiner als 0,02 mm) nach der heute

üblichen Labormethode war schwierig, da ein großer Teil der

Schlämmstoffsubstanz sehr fest an den Mineralkörnern haftet. Jedenfalls

konnte nach einer etwas intensiveren Behandlungsmethode ein

Schlämmstoffanteil von 33 % abgetrennt werden. Dieser

Schlämmstoff hat immer noch eine ausgeprägte Bindefähigkeit und

trocknete zu einer ziemlich festen Schale mit hoher Abriebfestigkeit

aus.

Bei der

laborüblichen Siebanalyse wurden folgende Kornanteile auf den einzelnen

Siebstufen festgestellt:

Die Kornverteilung

macht deutlich, dass ein sehr feinkörniger Stoff (z.B. Lehm) vorgelegen

haben muss, der wahrscheinlich mit einem Sand einer mittleren Korngröße

um 0,25 mm gemagert worden ist.

Die Beobachtung

der einzelnen Kornfraktionen unter dem Binokular bei 16 bis 25facher

Vergrößerung ergab folgendes Bild:

|

Siebstufe |

Kornabmessungen |

Kornanteil

in % |

Siebstufe 2:

Einzelne

kantengerundete bis eckige Quarzkörner, Konglomerate aus schlackigen

Bestandteilen mit anhaftendem feinkörnigem Quarz, andere gerundete

Mineralkörner, einzelne verkokte Bestandteile mit anhaftenden

Mineralkörnern.

Siebstufen 3 u. 4:

Bestandteile wie auf

1, allerdings auch Feldspatkörner erkennbar.

Siebstufen 5 u. 6:

Quarzanteile von etwa

60 %, Rest: andere Mineralbestandteile.

Siebstufen 7 u. 8:

Quarzanteile von etwa

50 %, Rest: andere Mineralbestandteile.

Siebstufen 9 u. 10:

Wie Siebstufen 7 u. 8,

allerdings mit höheren Anteil an verkokter organischer Substanz.

Siebstufen 11:

Wie Siebstufen 9 u.

10, mit höheren Quarzanteil von etwa 60 %.

|

|

1 |

größer als 2 mm |

— |

|

|

|

2 |

1,4

— 2,0 mm |

0,3 % |

|

|

|

3 |

0,71

— 1,4 mm |

6 —

8 % |

|

|

|

4 |

0,5

— 0,71 mm |

7 —

8 % |

|

|

|

5 |

0,355 — 0,5 mm |

15

—16 % |

|

|

|

6 |

0,25

— 0,355 mm |

17

—18 % |

|

|

|

7 |

0,18

— 0,25 mm |

12

—13 % |

|

|

|

8 |

0,125 — 0,18 mm |

7 —

8 % |

|

|

|

9 |

0,09

— 0,125 mm |

5 —

6 % |

|

|

|

10 |

0,063 — 0,09 mm |

6 % |

|

|

|

11 |

0,02

— 0,063 mm |

20 % |

|

|

Hinweise:

(1) H. Drescher, Hammaburg 13, 1961, 108 ff.

(2)

a.a.O. 119

Verwendete Bildnachweise:

Abb. 1 bis 5: G. Krause,

Duisburg im Mittelalter: Archäologische Zeugnisse zum

mittelalterlichen Duisburg (Mit einem Beitrag v. W.

Stahlhacke) -

Abb.

2.1, 2.2, 2.3: G. Krause, Stadtarchäologie in Duisburg

1980 - 1990, 19 - 20

Zur Datierung der

Glockengussgrube auf dem Alten Markt in Duisburg

Günter Krause

er

Alte Markt liegt in einem verlandeten Rheinbett. Der Burgplatz darüber

ist ein spornartiger Ausläufer der Niederterrasse, oberhalb des

ehemaligen Prallhanges des Rheines, der hier ursprünglich ein Gefälle

von 22 % hatte; das durch Erosion der Hangkante und bewusste

Aufschüttung des Marktplatzes (Gerlach 1992, 70ff. mit Abb. 4) bedingt,

heute noch 3 % ausmacht. Der Untergrund besteht hier neben anthropogenen

Ablagerungen und Erosionsmaterial der Niederterrassenkante aus den

schluffigen dauerfeuchten Verlandungssedimenten und Hochflutablagerungen

des Rheines. Dieser hatte hier bis etwa

1.

Jahrhundert n. Chr.

sein Bett. Auch danach gehörte der Bereich zur Aue des mittelalterlichen

Rheines, der bis ins

10. Jahrhundert

seinen Hauptstrom im Bereich des heutigen Innenhafens vor den Mauern der

mittelalterlichen Stadt

hatte und das Gebiet des Alten Marktes regelmäßig überschwemmte. Nach

einer weiteren Rheinverlagerung, die 1994 archäologisch in das Ende des

10. Jahrhunderts

datiert werden konnte (Krause 1997, 101ff. Abb. 1-2, 105; ders. 1999,

109 ff. mit Abb. 1-5) gehörte der Alte Markt nicht mehr zum

Hochflutraume des Rheins. Bis ins

14.

Jahrhundert

lag in unmittelbarer Nähe des Marktes noch ein Altarm des Rheines

(heutiger Innenhafen), der als Hafen genutzt wurde, aber allmählich

verlandete (Krause 1999 mit weiterer Lit.). er

Alte Markt liegt in einem verlandeten Rheinbett. Der Burgplatz darüber

ist ein spornartiger Ausläufer der Niederterrasse, oberhalb des

ehemaligen Prallhanges des Rheines, der hier ursprünglich ein Gefälle

von 22 % hatte; das durch Erosion der Hangkante und bewusste

Aufschüttung des Marktplatzes (Gerlach 1992, 70ff. mit Abb. 4) bedingt,

heute noch 3 % ausmacht. Der Untergrund besteht hier neben anthropogenen

Ablagerungen und Erosionsmaterial der Niederterrassenkante aus den

schluffigen dauerfeuchten Verlandungssedimenten und Hochflutablagerungen

des Rheines. Dieser hatte hier bis etwa

1.

Jahrhundert n. Chr.

sein Bett. Auch danach gehörte der Bereich zur Aue des mittelalterlichen

Rheines, der bis ins

10. Jahrhundert

seinen Hauptstrom im Bereich des heutigen Innenhafens vor den Mauern der

mittelalterlichen Stadt

hatte und das Gebiet des Alten Marktes regelmäßig überschwemmte. Nach

einer weiteren Rheinverlagerung, die 1994 archäologisch in das Ende des

10. Jahrhunderts

datiert werden konnte (Krause 1997, 101ff. Abb. 1-2, 105; ders. 1999,

109 ff. mit Abb. 1-5) gehörte der Alte Markt nicht mehr zum

Hochflutraume des Rheins. Bis ins

14.

Jahrhundert

lag in unmittelbarer Nähe des Marktes noch ein Altarm des Rheines

(heutiger Innenhafen), der als Hafen genutzt wurde, aber allmählich

verlandete (Krause 1999 mit weiterer Lit.).

Im

Sommer 1982

wurde bei den Ausgrabungen auf dem Alten Markt in Duisburg in der

Grabungsfläche 1 nach Abtragung von Kieselpflastern des 13. Jahrhunderts

der Umriss einer großen Grube entdeckt, die sich alsbald als der

Arbeitsplatz eines Glockengießers herausstellen sollte (Krause 1983,

52ff. ; ders. 1992, 12 Abb. 8, IV, 13 u. 19f. Abb.14-15). Die

Glockengussgrube liegt nur etwa 50 m von der Salvatorkirche

entfernt. Diese erhebt sich auf dem Burgplatz über dem Alten Markt

neben dem Rathaus, das heute den Platz der mittelalterlichen

Königspfalz einnimmt (Krause 1992, 8 Abb. 5). Der heutige

spätgotische Kirchenbau

hatte mehrere Vorgänger, die bis ins

9.

Jahrhundert

zurückreichen (Binding 1969, 35 ff., 48 ff.).

Nach Abtragung des

Kieselpflasters aus der

2. Hälfte des 13. Jahrhunderts

(Schicht 5 der Marktstratigraphie wurde eine weitere weniger dichte und

gleichmäßige Pflasterschüttung (Krause 1992, 20Abb. 15 oben,

Schichtbereich 6) angetroffen. Darunter ließ sich der Kontur der

Glockengussgrube deutlich erkennen. Sie reicht von etwa 25,70 NN bis 24,

10 NN und durchschneidet die Schichtenbereiche 8 -16 (Krause 1992,

14Abb. 9). Die Sohle der Grube, in die die Feuergasse eingetieft wurde,

reicht in der östlichen Längshälfte in die Füllung des

spätkarolingischen Grabens

am Fuße des ehemaligen Prallhanges, der aus Schicht 13 eingetieft wurde,

in der westlichen erreicht sie die älteste Marktpflasterschicht 16

(Krause 1992, 12 Abb. 8 u. 14 Abb. 9, Schichten 13 (Graben) u. 16).

In der näheren

Umgebung der Glockengussgrube fanden sich unter dem Pflaster der Schicht

6 die Spuren zahlreicher unterschiedlicher Pfostenlöcher, die auf eine

Überdachung der Arbeitsgrube schließen lassen. Da aber überall auf der

Marktfläche mit Marktständen zu rechnen ist, die ähnliche Spuren

hinterlassen, lässt sich nicht ermitteln, welche der zahlreichen

Pfostenspuren mit der Glockengussgrube in Verbindung stehen.

In der sicher nur

kurzfristig offenen Glockengussgrube erhielten sich Abfälle des

Marktbetriebs in beträchtlicher Anzahl, darunter solche aus Holz, Leder,

Knochen und Keramik. Sie müssen in die noch offene Grube gelangt und

zeitgleich mit dem Glockenguss sein oder aus den älteren von der Grube

durchschnittenen Schichen stammen. Für eine genauere zeitliche

Einordnung liefert neben der dichten Marktstratigraphie allein die in

der Grube gefundene Keramik Anhaltspunkte.

Die Lage unter den

Pflasterschichten 5 und 6, die sich noch in mehrere Unterphasen gliedern

lassen und die das

13. Jahrhundert

überspannen (Krause 1983, 60ff. mit Abb. 39-42; Krause 1993, 153 u.

159-163 Abb. 4-9), macht deutlich, dass die Glockengussgrube aus der

Schicht 7 eingetieft wurde (Krause 1983, 65Abb. 43), die wie die nächst

ältere durchschnittene Marktschicht 8 (Krause 1983, 66 Abb. 44) ins

12. Jahrhundert

gehören.

Da aber

notwendigerweise nicht alle Marktschichten erhalten sein müssen, ist

immer wieder mit zwischenzeitlichen Abtragungen zu rechnen (Krause 1983,

39f.), die das Bild verunklären könnte. Weiter kommt natürlich in der

Glockengussgrube älteres Material aus den zahlreichen von dieser

durchschnittenen Schichten vor. Die Datierung der Grube muss sich

deshalb nach der jüngsten darin gefundenen Keramik richten.

Schon eine grobe

Durchsicht der Funde ergibt nach unserem Kenntnisstand, dass nichts in

der Grube gefunden wurde, was jünger als das

12.

Jahrhundert

ist. Die recht sichere Datierung des Schichtbereichs 6 in die ersten

Jahrzehnte des

13. Jahrhunderts

(siehe oben) legt nahe, dass die folgende Schicht 7 in die 2. Hälfte des

12. Jahrhunderts

gehört. Im Folgenden sind die für die zeitliche Einordnung der

Glockengussgrube herangezogenen Funde noch einmal zusammengefasst:

-

Fundmaterial

aus Schicht 6 des Alten Marktes, die die Grube überschneidet (Krause

1983, 65 Abb. 42). In die gleiche Zeit gehört Fundmaterial aus einem

als Latrine genutzten Steinkeller vom Rande des Alten Marktes (zum

Steinkeller Untermann 1992; zum Fundmaterial Krause 1993, 153,

159-162 Abb. 4-7).

-

a.

Fundmaterial aus Schicht 7 des Alten Marktes, aus der die

Glockengussgrube eintieft (Krause 1983, 65 Abb. 43; aus einer Grube

in Schicht 7, Alter Markt Fläche 2, Krause 1988, 46, 47f. mit Abb.

7-8,). Fundmaterial aus der Glockengussgrube in Schicht 7 selbst in

Auswahl, Kat.-Nrn 1- 13, Abb.

-

Fundmaterial

aus Schicht 8 vom Alten Markt, direkt unter Schicht 7, die von

der Grube geschnitten wird (Krause 1983, 66Abb. 44).

Zusammenfassung

as

12. Jahrhundert

in Duisburg ist eine Zeit des Stadtausbaus. Die erste steinerne

Stadtmauer wird errichtet, die Pfalz auf dem Burgplatz erneuert, der

Johanniterorden errichtet in Duisburg seine erste Niederlassung auf

deutschem Boden, eine neue Salvatorkirche entsteht und der bürgerliche

Steinbau beginnt. Es ist anscheinend die Zeit einer wirtschaftlichen

Blüte und der Entwicklung eines städtischen Bürgertums (Milz 1990, Milz

u. Kraume 1991; Untermann 1992; Krause 1997, Müller 1997; Krause 1999,

116 ff.). as

12. Jahrhundert

in Duisburg ist eine Zeit des Stadtausbaus. Die erste steinerne

Stadtmauer wird errichtet, die Pfalz auf dem Burgplatz erneuert, der

Johanniterorden errichtet in Duisburg seine erste Niederlassung auf

deutschem Boden, eine neue Salvatorkirche entsteht und der bürgerliche

Steinbau beginnt. Es ist anscheinend die Zeit einer wirtschaftlichen

Blüte und der Entwicklung eines städtischen Bürgertums (Milz 1990, Milz

u. Kraume 1991; Untermann 1992; Krause 1997, Müller 1997; Krause 1999,

116 ff.).

Ob der Glockenguss

auf dem Alten Markt in einem direkten Zusammenhang mit dem Bau der

staufischen Salvatorkirche

um die Mitte oder nach der Mitte des

12.

Jahrhunderts

steht, die

1187

zuerst erwähnt wird (Binding 1969, 85 ff. ), bleibt ungewiss. Der

Platz außerhalb der Kirche auf dem Alten Markt lässt eher vermuten, dass

die staufische Kirche zur Zeit des Glockengusses bereits vollendet war.

Sicher ist aber, dass die Glocke für die genannte Kirche bestimmt

gewesen und in der

2. Hälfte

bis gegen Ende des

12. Jahrhunderts

entstanden ist. Eine genauere zeitliche Eingrenzung ihrer Entstehung

erscheint zurzeit nicht möglich und könnte höchstens bei einer

Gesamtbearbeitung der Marktstratigraphie erreicht werden, die noch

aussteht.

Auswahl von Funden aus der Glockengussgrube:

1-4 aus dem

obersten Bereich der Glockengussgrube, 5-8 aus dem oberen

Hauptverfüllungshorizont mit Brennofenwandungs-, Gussform- und

Schmelzofenresten, 11- 12 untere Grubenfüllung bis zur Feuergasse, 13

aus dem Bereich der Feuergasse.

1. Randstück

eines drehscheibengefertigten Bechers, braungraue Irdenware. Inv.

85: 7/46, Abb. xx

2. Kleines

Randstück eines drehscheibengefertigten Bechers, hellbraune

Pingsdorfer Irdenware. Inv. 85:7/46, Abb. xx.

3. Bodenstück

(Knetfuß) eines drehscheibengefertigten Bechers, dunkelbraune

Irdenware, Inv. 85:7/44, Abb. xx

4. Randstück

eines handgemachten Kochtopfes, schwarzgraue Irdenware. Inv.

85:7/44, Abb. xx

5. Tülle einer

Kanne, dunkelbraune Pingsdorfer Ware mit schwarzbrauner Bemalung,

Inv. Nr. 85:7/79, Abb. xx.

6. Randstück

eines handgemachten Kochtopfes, graubraune Irdenware. Inv. 85:

7/104, Abb. xx

7. Bodenstück

(Knetfuß) eines drehscheibengefertigten Bechers, braune Irdenware,

Inv. 85:7/86, Abb. xx

8. Randstück

eines handgemachten Kochtopfes, schwarzgraue Irdenware. Inv.

85:7/91, Abb. xx

9. Randstück

eines handgemachten Topfes, schwarzgraue Irdenware. Inv. 85:7/209,

Abb. xx

10. Randstück

eines handgemachten Topfes, schwarzgraue Irdenware. Inv. 85:7/209,

Abb. xx

11. Wandungscherbe

der Andenner Ware; Scherben hellocker mit orangefarbener

Außenglasur. Inv. 85:7/209, ohne Abb.

12. Wandungscherbe

mit Bemalung und Henkelansatz von einer Tüllenkanne, dunkle

Pingsdorfer Ware mit schwarzbrauner Bemalung. Inv. 85:7/157, Abb.

xx.

13. Randstück

einer Tüllenkanne , hellbraune Pingsdorfer Ware. Inv. 86:3/130, Abb.

xx.

Literaturverzeichnis

Binding

1968 Günther Binding, Binding, Elisabeth, Archäologischhistorische

Untersuchungen zur Frühgeschichte Duisburgs. Duisburger Forschungen

Beiheft 12. Duisburg 1969.

Gerlach

1992 Renate Gerlach, Die Entwicklung der naturräumlichen Geographie rund

um den Alten Markt. In: Krause 1992, 66-92.

Krause

1983 Archäologische Zeugnisse zum mittelalterlichen Duisburg mit

einem Beitrag von W. Stahlhacke. In: Duisburg im Mittelalter.

Begleitschrift zur gleichnamigen Ausstellung im Niederrheinischen

Museum der Stadt Duisburg. Duisburg 1983, 23-77.

Krause 1988

Günter Krause, Keramikproduktion am Niederrhein. Zur Duisburger Abfolge

vom 5. bis 14. Jahrhundert. In: Joachim Naumann (Hrsg.), Keramik vom

Niederrhein. Die Irdenware der Düppen- und Pottbäcker zwischen Köln und

Kleve. Köln 1988, 37-55.

Krause 1992

Günter Krause Stadtarchäologie in Duisburg. In Günter Krause (Hrsg.),

Stadtarchäologie in Duisburg 1980-1990. Duisburger Forschungen Bd. 38.

Duisburg, 1-65.

Krause 1993

Günter Krause, Some pottery groups of the 13th to 16th centuries from

Duisburg, Lower Rhine. In: Hemmy Clevis u. Jan Thisjssen, (Hrsg.)

Assembled Articles 1. Symposium on medieval and post-medieval ceramics

Nijmegen 2 and 3 September 1993. Nijmegen, 153-169.

Krause 1997

Günter Krause, Archaeological evidence of medieval shipping from the Old

Town of Duisburg, Lower Rhineland. In: Papers of the ‘Medieval Europe

Brugge 1997’ Conference Vol. 8, 101-116.

Krause

1997a Günter Krause, Die Duisburger Stadtbefestigung von ihren Anfängen

bis heute. In: Isenberg, G. u. Scholkmann, B. (Hrsg.), Die Befestigung

der mittelalterlichen Stadt. Köln, Weimar, Wien, 249-262.

Krause 1999

Günter, Krause, Duisburg, Lower Rhineland, The harbour and the

topography of the town from the merowinginan period to c. 1600. In: Jan

Bill (Hrsg.), Maritime Topography and the Medieval Town. Publications of

the National Museum. Studies in Archaeology and History vol. 4.

Kopenhagen, 109-118.

Milz 1990

Joseph Milz, Die topographische Entwicklung Duisburgs bis zur Mitte des

16. Jahrhunderts. In: Vergessene Zeiten. Mittelalter im Ruhrgebiet.

Ausstellungskatalog Ruhrlandmuseum Essen 1990, Bd. 2, 34-38.

Müller 1997

Joachim Müller, Die Duisburger Stadtmauer des 12. Jahrhunderts. In: G.

Isenberg, u. B. Scholkmann, (Hrsg.), Die Befestigung der

mittelalterlichen Stadt. Köln, Weimar, Wien, 263-269.

Untermann

1992 Matthias Untermann, Das Steinhaus auf dem ehemaligen Grundstück

Oberoederich 18 (jetzt Kaufhaus C&A) in Duisburg. In: Krause 1992,

451-462.

Archäologen

erstellen ein Modell von einer mittelalterlichen Glockengussanlage.

Der folgende Stream zeigt die Arbeitschritte, die

notwendig sind um die Form der Glockengussgrube für die Nachwelt zu

sichern.

Klicken Sie auf die Salvatorkirche in Duisburg am "Alten Markt" und der

Film startet.

Videofilm

Film: Dr. Günter

Krause, Duisburg "Alter Markt"

|

|