| |

Schlösser und Beschläge der Römerzeit

Ein Beitrag zur Technikgeschichte

der Antike

von Detlef Stender

it

dem römischen Reich erreichte die Gesellschaft der alten Hochkulturen den Höhepunkt aber auch den Endpunkt ihrer Verwirklichungsmöglichkeit. Die Expansion Roms vom

provinziellen Stadtstaat zu einem an die Grenzen der bekannten Welt stoßenden Imperiums war von außerordentlichen Ausweitung des Handels und des Gewerbes, aber auch von

wachsenden Konflikten und dem Bewusstsein des gefährdetseins begleitet. Das daraus resultierende gesteigerte Sicherheitsbedürfnis kommt in der beispiellosen Vielfalt und

Massenhaftigkeit der archäologischen Schloss- und Schlüsselfunde deutlich zum Ausdruck. (Abb. 1) it

dem römischen Reich erreichte die Gesellschaft der alten Hochkulturen den Höhepunkt aber auch den Endpunkt ihrer Verwirklichungsmöglichkeit. Die Expansion Roms vom

provinziellen Stadtstaat zu einem an die Grenzen der bekannten Welt stoßenden Imperiums war von außerordentlichen Ausweitung des Handels und des Gewerbes, aber auch von

wachsenden Konflikten und dem Bewusstsein des gefährdetseins begleitet. Das daraus resultierende gesteigerte Sicherheitsbedürfnis kommt in der beispiellosen Vielfalt und

Massenhaftigkeit der archäologischen Schloss- und Schlüsselfunde deutlich zum Ausdruck. (Abb. 1)

Auch wenn in diesen Funden viele der aus den älteren Kulturen bekannten Riegel- und Schlosskonstruktionen noch gegenwärtig sind, belegen

sie eine geradezu sprunghafte Weiterentwicklung der Schließtechnik: Die Mechanik des hölzernen Fallriegelschlosses (bereits bei den Ägypter bekannt) wurde auf eine

Metallkonstruktion übertragen und die

Sperrwirkung der Fallstifte (Abb. 1/Pos. B)

durch eine Blattfeder verbessert. Es entstand ein sehr präzise arbeitendes Schloss von relativ geringen Ausmaßen und hohem Sicherheitswert, das

in der Kombination mit einer Überfalle oder einem Grendelriegel für den Römischen Bürger zum Universalschloss für

Türen, Möbel und Kästchen wurde. Zur Sicherung

besonders schwerer Türen diente ein Schloss mit Zahnstangenriegel. Als Verschluss für alle beweglichen Güter setzte sich das ortsunabhängige Vorhängeschloss auf

Sperrfederbasis endgültig durch. Die bedeutendste konstruktive Neuerung der römischen Schmiede aber war die Entwicklung des Drehschlüsselschlosses aus dem Sperrfedersystem

(Abb. 2/Pos. 6).

ei Möbeltüren, konnten Bänder aus Eisen, Bronze oder Bein an die Stelle des Zapfens, der "klassischen" Form der Türhalterung treten.

Figürlich gestaltete Ziehgriffe aus Bronze und Ziernägel unterschiedlichster Form und Größe aus dem gleichen Material prägten das "Gesicht" der Tür. ei Möbeltüren, konnten Bänder aus Eisen, Bronze oder Bein an die Stelle des Zapfens, der "klassischen" Form der Türhalterung treten.

Figürlich gestaltete Ziehgriffe aus Bronze und Ziernägel unterschiedlichster Form und Größe aus dem gleichen Material prägten das "Gesicht" der Tür.

ömische Schlösser müssen sehr

verbreitet gewesen sein. Davon gelangen besonders die Schlüsselfunde

und nicht die Schlosskästen sehr häufig in den europäischen Handel für Kulturgut, weil sie häufig aus Bronze sind und daher für Sammler ein interessantes Objekt darstellen. So werden immer wieder viele

dieser Schlüsselfunde auf römischen Siedlungsplätzen gemacht. Vermutlich gefunden durch das gezielte Absuchen der nach profitstrebenden Sondengänger. ömische Schlösser müssen sehr

verbreitet gewesen sein. Davon gelangen besonders die Schlüsselfunde

und nicht die Schlosskästen sehr häufig in den europäischen Handel für Kulturgut, weil sie häufig aus Bronze sind und daher für Sammler ein interessantes Objekt darstellen. So werden immer wieder viele

dieser Schlüsselfunde auf römischen Siedlungsplätzen gemacht. Vermutlich gefunden durch das gezielte Absuchen der nach profitstrebenden Sondengänger.

m Gräberfeld von Krefeld-Gellep, finden sich eine ganze Reihe dieser Schlösser in Gräbern. Im oben

dargestellten Fall handelt es sich um ein Drehschlüsselschloss m Gräberfeld von Krefeld-Gellep, finden sich eine ganze Reihe dieser Schlösser in Gräbern. Im oben

dargestellten Fall handelt es sich um ein Drehschlüsselschloss

(Abb. 3).

Das

Kästchen, wurde bei den jährlich stattgefundenen Ausgrabungen im Gräberfeld von Gellep gefunden, geborgen und anschließend restauriert. Die Metallteile aus Eisen

sind leider zum größten Teil der Korrosion zum Opfer gefallen. Die beiden Scharniere wurden heruntergeklappt und fügten sich in den Schlosskasten ein, wobei der

Verriegelungsmechanismus im innern des Schlosses stattfand. Vermutlich wurden nach der Drehung des Schlüssels zwei Schieberiegel verschoben die zum Verschluss der Scharniere führten.

Ein angewinkeltes stark korrodiertes Eisenteil, befindet sich in der Vitrine des Museums Burg Linn. Der mechanische Zusammenhang muss noch rekonstruiert werden.

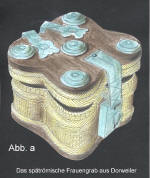

Das spätrömische Frauengrab

aus

Dorweiler

Beschreibung eines Drehschlüsselschlosses ohne Sperrfedersystem

in besonders interessanter Fund eines Schlosses wurde im März 1943 in

Dorweiler das in der Ebene zwischen der in besonders interessanter Fund eines Schlosses wurde im März 1943 in

Dorweiler das in der Ebene zwischen der  Erft und dem Neffelbach im Kreis Euskirchen liegt gemacht. Dort fand ein Landwirt im Garten bei der Ausschachtung für einen

Unterstand zwei spätrömische Steinsärge. In Ihnen wurden zwei aus Korbgeflecht und mit Schlössern versehene Körbchen gefunden.

(Abb. a) Erft und dem Neffelbach im Kreis Euskirchen liegt gemacht. Dort fand ein Landwirt im Garten bei der Ausschachtung für einen

Unterstand zwei spätrömische Steinsärge. In Ihnen wurden zwei aus Korbgeflecht und mit Schlössern versehene Körbchen gefunden.

(Abb. a)

Die Erhaltungsbedingungen für organische

Stoffe, die in der Nähe von Bronze liegen, sind auf Grund der keimtötenden Wirkung von Patina recht günstig. Im vorliegenden Fall konnte auf Basis der guten

Erhaltungsbedingungen, das Flechtwerk des Körbchen rekonstruieren werden.

3D Korb. Unmaßstäblich.

Beschreibung des Körbchens

mit

Schloss- und Beschläge:

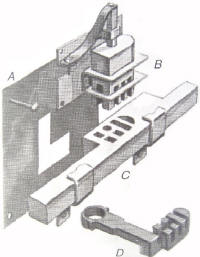

as Schloss besteht aus einem rechteckigen, kastenförmigen Schlossblech,

4,1 x 3,2 x 0,8 cm groß, auf der Schauseite mit konzentrischen Rillen verziert, unten das Schlüsselloch, oben der Schlitz zur Aufnahme des Überwurfes. Zwei angelötete

0,8 breite Bronzebänder verklammern das Schloss mit dem Körbchen. Der bewegliche Schlossriegel besteht aus Eisen, die Führung aus Holz, deren Rückseite der Krümmung der

Korbwand angepasst ist. Den Mechanismus des Schlosses veranschaulicht (Abb. b) as Schloss besteht aus einem rechteckigen, kastenförmigen Schlossblech,

4,1 x 3,2 x 0,8 cm groß, auf der Schauseite mit konzentrischen Rillen verziert, unten das Schlüsselloch, oben der Schlitz zur Aufnahme des Überwurfes. Zwei angelötete

0,8 breite Bronzebänder verklammern das Schloss mit dem Körbchen. Der bewegliche Schlossriegel besteht aus Eisen, die Führung aus Holz, deren Rückseite der Krümmung der

Korbwand angepasst ist. Den Mechanismus des Schlosses veranschaulicht (Abb. b)

Der zwangsläufigen Führung des Riegels dienen der Schlitz und die Anschlagkanten in dem

Holzklötzchen. Das zierliche Ringschlüsselchen besteht aus Bronze. (Man nennt diese Schlüssel so, weil sie am Finger übergestülpt getragen wurden.) Es konnte nur

vom geschlossenen Körbchen abgezogen werden. Auf den Bronzebeschlägen des Körbchens haftete zum Teil durch Kontakt mit Bronze gut konservierte Reste von einfachem Gewebe.

Innen im Körbchen, unter dem Schloss und den Scharniersplinten waren geringe Lederreste erhalten, wahrscheinlich war das Körbchen innen mit Leder ausgekleidet. Der zwangsläufigen Führung des Riegels dienen der Schlitz und die Anschlagkanten in dem

Holzklötzchen. Das zierliche Ringschlüsselchen besteht aus Bronze. (Man nennt diese Schlüssel so, weil sie am Finger übergestülpt getragen wurden.) Es konnte nur

vom geschlossenen Körbchen abgezogen werden. Auf den Bronzebeschlägen des Körbchens haftete zum Teil durch Kontakt mit Bronze gut konservierte Reste von einfachem Gewebe.

Innen im Körbchen, unter dem Schloss und den Scharniersplinten waren geringe Lederreste erhalten, wahrscheinlich war das Körbchen innen mit Leder ausgekleidet.

Von dem zweiten Körbchen war nur mehr der Deckel mit anhängendem Schloss einigermaßen erhalten Durchmesser 16,5 - 17,0 cm. Das Flechtwerk war dem anderen Körbchen

ähnlich, wie die erhaltenen Reste zeigen. Der Deckel bestand aus einem 0,6 cm dicken Holzbrett, das oben ganz mit Leder überzogen war.

Die Scharnierbänder aus papierdünnen Bronzeblech enden oben in einer vierpassähnlichen Scheibe, sie sind mit Linienkreuzen aus Doppelriefen verziert, oben und seitlich am

Deckel einmal festgenietet, unten am Einhängeloch für den Splint umgebördelt, drehbar am Korb mit je einem Splint befestigt. Ein offenbar geflicktes Band ist aus zwei

Teilen zusammengenietet. Der Überwurf, aufgebogen, ist auf dem Deckel mit einer Splintöse beweglich befestigt. Drei feine, doppelte Längsriefen auf der Oberseite, zwei

liegende Kreuze aus Doppellinien vorne und Randkerben am unteren Ende zieren seine Oberfläche. Auf der Unterseite war die Öse angelötet, die in das Schloss eingriff. Fünf

Buckelscheiben aus dünnen Bronzeblech, mit konzentrischen Doppelrillen verziert, waren durch Eisenstifte auf dem Deckel festgenagelt, vier außen in den Pässen, einer in

der Mitte. Auch auf diesen Metallteilen haften Reste von einfachem Gewebe.

Folgt man dem Verfasser der Beschreibung weiter, so finden sich keine Details zum

Schlossinnern. Die Fingerringschlüssel dagegen zeigen einen Bart mit unterschiedlichen Bartformen. Zu jedem Schloss gehörte der passende Schlüssel. Die Funktionsweise

bleibt weiter ungeklärt, da bestimmte Teile des Schlosses durch korrosive Prozesse sich nicht erhalten haben. Der Verf. versucht durch Ansicht der Originalfunde eine neue

Deutung der Funktion zu ermitteln. Die Untersuchungen laufen zur Zeit.

Ein spätrömisches

Vorhängeschloss aus einem

Verwahrfund aus dem Königsforst

Beschreibung eines Drehschlüsselschlosses mit Sperrfedersystem

en hohen Technologiestand römischer Verschlusssysteme stellt das im Königsforst gefundene Vorhängeschloss dar.

Dieser Schlosstyp wurde im besonders als bewegliches Vorhänge- oder auch Vorlegeschloss verwendet. en hohen Technologiestand römischer Verschlusssysteme stellt das im Königsforst gefundene Vorhängeschloss dar.

Dieser Schlosstyp wurde im besonders als bewegliches Vorhänge- oder auch Vorlegeschloss verwendet.

Eines dieser Schlösser wurde in einem Massengrab

von

Zivilisten im Mithräum von Gelduba gefunden (Es handelte sich vorwiegend um eine größere Gruppe erschlagener Frauen, Kinder und alter Leute). Am Fuß eines der Toten

fand sich eine eiserne Kette mit einem dosenförmigen Schloss und könnte ein Hinweis auf den Gebrauch dieser Schlösser auch bei Gefangenen sein (Abb.

c). Dieses Schloss zeigt sehr viel Ähnlichkeit mit dem hier näher beschriebenen Schlosstyp. Es liegt

daher die Vermutung nahe, dass diese Schlösser serienmäßig vielleicht industriell also somit in großen Stückzahlen hergestellt wurden. Zivilisten im Mithräum von Gelduba gefunden (Es handelte sich vorwiegend um eine größere Gruppe erschlagener Frauen, Kinder und alter Leute). Am Fuß eines der Toten

fand sich eine eiserne Kette mit einem dosenförmigen Schloss und könnte ein Hinweis auf den Gebrauch dieser Schlösser auch bei Gefangenen sein (Abb.

c). Dieses Schloss zeigt sehr viel Ähnlichkeit mit dem hier näher beschriebenen Schlosstyp. Es liegt

daher die Vermutung nahe, dass diese Schlösser serienmäßig vielleicht industriell also somit in großen Stückzahlen hergestellt wurden.

An dem dosenförmigen Vorhängeschloss wurde eine Eisenkette angeschmiedet. Das andere Ende besitzt

eine spezielle konstruktive Form um im Schloss einzurasten. Diese Kette kann aus gleichmäßigen langovalen Gliedern bestehen oder sich aus abwechselnder Folge von ovalen

und achtförmigen Gliedern zusammensetzen.

Die im Königsforster aufgefundene Kette besteht aus einzelnen Kettengliederabschnitten. Zusammengelegt ergibt sich eine Länge von etwa 75 cm.

Beschreibung des

dosenförmigen Schlosses mit

Sperrfedersystem:

rotz des schlechten Erhaltungszustandes und der fehlenden Gehäuseteile sind

alle Funktionselemente und Zusammenhänge deutlich erkennbar. Insgesamt haben sich für die Rekonstruktion erhalten: Der Boden mit etwa einem Drittel der angelöteten

Seitenwandung; der überwiegende Teil der restlichen Seitenwandung mit zwei ansitzenden Fragmenten der Deckplatte, darauf dicht am Rande fast diametral angeordnet zwei

mächtige Nietköpfe. Das eiserne Gehäuse und die anderen Konstruktionselemente im Innern sind in unterschiedlichem Maße korrodiert. Am stärksten angegriffen sind die

Nietstifte und andere Kleinteile. Wie es auch bei anderen Dosenschlössern üblich ist, wird das Schloss mit einem schmalen Messingband mittig umschlossen. Das Schloss

misst soweit rekonstruierbar, 10,2 cm im Durchmesser und ist ohne Nietköpfe 3,8 cm, mit diesen 4,6 cm hoch. Die Bauteile der Innenkonstruktion sind

rechtwinklig zu den Flachseiten ausgerichtet und, soweit erforderlich, an diese angelötet. Über die chemische Zusammensetzung der Lötverbindung kann zur Zeit keine

Angaben gemacht werden. Das kann nur durch ein metallografisches Untersuchungsverfahren geklärt werden. Das Gehäuse baut sich jeweils aus zwei runden Eisenscheiben, je

ca. 0,2 - 0,3 cm stark, auf der Vorder- und Rückseite auf. Als Abstandhalter fungieren die Drehhülse, die Zuhaltung mit ihrer gabelförmigen Verzweigung an einem Ende und

das Widerlager der Blattfeder. Den notwendigen Druck von Außen, um den halt Zusammenhalt zu gewährleisten, erzeugen mindestens zwei Niete. Sie enden an der Rückseite des

Schlosses zwischen der äußeren und inneren Platte, sind also von dieser Seite nicht sichtbar. Ein dritter Niet kann zusätzlich Halt gegeben haben, ist aber aufgrund des

Erhaltungszustandes nicht mehr fassbar. rotz des schlechten Erhaltungszustandes und der fehlenden Gehäuseteile sind

alle Funktionselemente und Zusammenhänge deutlich erkennbar. Insgesamt haben sich für die Rekonstruktion erhalten: Der Boden mit etwa einem Drittel der angelöteten

Seitenwandung; der überwiegende Teil der restlichen Seitenwandung mit zwei ansitzenden Fragmenten der Deckplatte, darauf dicht am Rande fast diametral angeordnet zwei

mächtige Nietköpfe. Das eiserne Gehäuse und die anderen Konstruktionselemente im Innern sind in unterschiedlichem Maße korrodiert. Am stärksten angegriffen sind die

Nietstifte und andere Kleinteile. Wie es auch bei anderen Dosenschlössern üblich ist, wird das Schloss mit einem schmalen Messingband mittig umschlossen. Das Schloss

misst soweit rekonstruierbar, 10,2 cm im Durchmesser und ist ohne Nietköpfe 3,8 cm, mit diesen 4,6 cm hoch. Die Bauteile der Innenkonstruktion sind

rechtwinklig zu den Flachseiten ausgerichtet und, soweit erforderlich, an diese angelötet. Über die chemische Zusammensetzung der Lötverbindung kann zur Zeit keine

Angaben gemacht werden. Das kann nur durch ein metallografisches Untersuchungsverfahren geklärt werden. Das Gehäuse baut sich jeweils aus zwei runden Eisenscheiben, je

ca. 0,2 - 0,3 cm stark, auf der Vorder- und Rückseite auf. Als Abstandhalter fungieren die Drehhülse, die Zuhaltung mit ihrer gabelförmigen Verzweigung an einem Ende und

das Widerlager der Blattfeder. Den notwendigen Druck von Außen, um den halt Zusammenhalt zu gewährleisten, erzeugen mindestens zwei Niete. Sie enden an der Rückseite des

Schlosses zwischen der äußeren und inneren Platte, sind also von dieser Seite nicht sichtbar. Ein dritter Niet kann zusätzlich Halt gegeben haben, ist aber aufgrund des

Erhaltungszustandes nicht mehr fassbar.

|

|

|

|

Der Schlüssel

Vom Originalschlüssel

zum

Schloss

m vorliegenden Fall wird der Versuch unternommen mit Hilfe eines Schlüssels

(Abb. 10) das dazugehörende Schloss zu rekonstruieren. Römische Schlösser kann man in Gruppen aufteilen. Bisher sind mir 2 Grundtypen bekannt. Eine Gruppe

gehört den sogenannten Fallriegelschlössern an. Die andere Gruppe werden als Drehschlüsselschlösser mit Sperrfedersystem

bezeichnet. m vorliegenden Fall wird der Versuch unternommen mit Hilfe eines Schlüssels

(Abb. 10) das dazugehörende Schloss zu rekonstruieren. Römische Schlösser kann man in Gruppen aufteilen. Bisher sind mir 2 Grundtypen bekannt. Eine Gruppe

gehört den sogenannten Fallriegelschlössern an. Die andere Gruppe werden als Drehschlüsselschlösser mit Sperrfedersystem

bezeichnet.

Im Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert können beide Schlösser in ihrer Funktionalität betrachtet und ausprobiert werden.

Der Besuch des Museums ist für Eltern mit Kindern aus pädagogischer Sicht daher besonders empfehlenswert.

Auf den folgenden Bildern sehen Sie den ersten

Entwurf des Schlüssels.

Auf dem nächsten Bild ist der Schieberiegel mit Schlüssel dargestellt

(Abb. 12). Der Verfasser bedankt sich besonders bei

Herrn Achim Raasch, der sich mit großer Leidenschaft für das Gelingen der zeichnerischen, und wissenschaftlichen Rekonstruktion einsetzt.

Der Weg

zur

Konstruktion

von Achim Raasch

ür

den römischen Schlüssel (Abb. 10) wird angenommen, dass er vor ca. 2000 Jahren für ein Fallriegelschloss ür

den römischen Schlüssel (Abb. 10) wird angenommen, dass er vor ca. 2000 Jahren für ein Fallriegelschloss

(Abb. 1)

in Verbindung mit einem Grendelriegel gefertigt wurde. Die gesamte digitale Rekonstruktion basiert auf dieser Annahme.

Zunächst

wurde der Originalschlüssel exakt vermessen und aus den messtechnischen Daten eine dreidimensionale digitale Zeichnung erstellt.

(Abb. 11)

Für

die Darstellung des Schieberiegels, in den der Schlüssel einrasten musste, standen einige Fotos von Originalfunden zur Verfügung die miteinander verglichen wurden. Auf

Grund der erkennbaren einheitlichen Charakteristik auf den Abbildungen, ließ sich dann ein recht authentisches Modell, passend zur Zähnung des

Schlüssels, erzeugen.

(Abb. 13)

Die Rekonstruktion weiterer Details wie Arretierzylinder, Druckfeder, Türblech mit hakenförmigen Schlüsselloch, der gesamte Halterungsapparat und des Grendelriegels

gestaltete sich danach aber etwas schwieriger, da keinerlei originale Anschauungsobjekte zur Verfügung standen. Hierbei orientierten wir uns an Abbildungen dieser

Schlossart sowie 2 Schlossnachbauten (Abb. 8 u. 9) und ergänzten fehlende Informationen durch das logische Nachvollziehen der

mechanischen Funktion dieser Verrieglung.

Im Endergebnis erhielten wir dann eine plausible dreidimensionale Abbildung des Fallriegelschlosses mit Grendelriegel

(Abb. 14 - 17), der zu dem Originalschlüssel gepasst haben könnte.

Zur besseren Veranschaulichung ist es in absehbarer Zeit angedacht die Funktionsweise des Schlosses in einer 3D-Animation darzustellen, es also virtuell in Aktion zu sehen.

|

|