| |

LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND

Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege

Archäologie im Rheinland

2007

Außergewöhnliches Pferdegeschirr aus Gellep

von

Margareta Siepen

ei der Auswertung der Funde aus den römischen Gräbern von Gellep hat die Verfasserin im Vorjahr große Eisen- und Bronzeringe als Teile des Pferdegeschirrs behandelt. Vorsichtig hat sie die Möglichkeit erwogen, dass diese als Gebissringe dienten. Neue Untersuchungen von H.-P. Krull untermauert dies jetzt. ei der Auswertung der Funde aus den römischen Gräbern von Gellep hat die Verfasserin im Vorjahr große Eisen- und Bronzeringe als Teile des Pferdegeschirrs behandelt. Vorsichtig hat sie die Möglichkeit erwogen, dass diese als Gebissringe dienten. Neue Untersuchungen von H.-P. Krull untermauert dies jetzt.

Im November des Jahres 69 n. Chr. fand bei dem kleinen Dorf Gelduba eine Schlacht zwischen aufständischen Batavern und dem römischen Heer statt. Das Kampfgeschehen ist in den Annalen des  Tacitus (Historien Buch IV, 26-35) überliefert. Der batavische Adlige Iulius Civilis nutzte das durch die Kämpfe um die Nachfolge Neros entstandene Machtvakuum an der Rheingrenze zu einem Aufstand gegen die römische Herrschaft. Er belagerte im Herbst 69 das Doppellegionslager Vetera bei Xanten. Das Entsatzheer, das dem belagerten Kastell zur Hilfe kommen sollte, wurde in Obergermanien rekrutiert und durch Abteilungen der Bonner und Neusser Legionen verstärkt. An der Grenze des Aufstandgebiets bei Gelduba ließ der römische Befehlshaber C. Dillius Vocula ein provisorisches Marschlager

errichten. Dieses Lager wurde unter der Führung zweier Verwandter des Civilis angegriffen und nur das plötzliche Auftauchen weiterer Einheiten aus Neuss verhinderte einen batavischen Sieg. Tacitus (Historien Buch IV, 26-35) überliefert. Der batavische Adlige Iulius Civilis nutzte das durch die Kämpfe um die Nachfolge Neros entstandene Machtvakuum an der Rheingrenze zu einem Aufstand gegen die römische Herrschaft. Er belagerte im Herbst 69 das Doppellegionslager Vetera bei Xanten. Das Entsatzheer, das dem belagerten Kastell zur Hilfe kommen sollte, wurde in Obergermanien rekrutiert und durch Abteilungen der Bonner und Neusser Legionen verstärkt. An der Grenze des Aufstandgebiets bei Gelduba ließ der römische Befehlshaber C. Dillius Vocula ein provisorisches Marschlager

errichten. Dieses Lager wurde unter der Führung zweier Verwandter des Civilis angegriffen und nur das plötzliche Auftauchen weiterer Einheiten aus Neuss verhinderte einen batavischen Sieg.

Neben den Annalen des Tacitus zeugen Bodenfunde verlorener Militaria von der Schlacht auf dem Gelände des späteren fränkisch-römischen Gräberfelds. Weiter konnten von den Kämpfen Schanzgräben, Toranlagen und Feldbacköfen nachgewiesen werden. Die Heftigkeit des Schlachtgeschehens, an dem auch berittene Truppen beteiligt waren, belegen die gut 200 bis heute ausgegrabenen Pferdeskelette. Die Tiere sind zumeist dort, wo sie umgekommen waren, begraben worden. Besonders viele Kadaver fanden sich im Bereich eines Tors des Feldlagers, das offenbar schwer umkämpft wurde. Nicht alle gefundenen Tiere sind in der Schlacht gegen die Bataver getötet worden. Im Norden des späteren Kastells, im Bereich des Ende des 2. Jahrhunderts aufgegebenen Mithräums, sind Spuren eines Frankeneinfalls nachzuweisen, der sich in den Jahren 259/260 ereignete. Die zu diesem Zeitpunkt umgekommenen Pferde wurden, wie auch die gefallenen Soldaten, vor dem Begraben mit Kalk überschüttet. Daher sind die Skelette bedeutend besser erhalten.

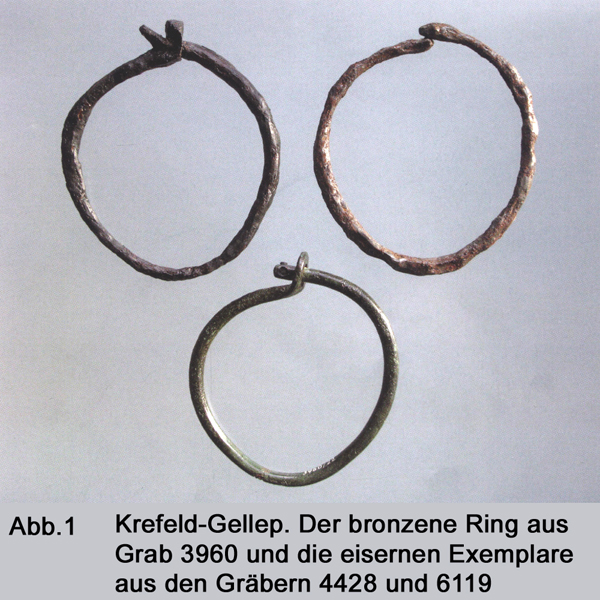

Das Schlachtfeld wurde jedes Mal sorgfältig abgesucht und den gefallenen Tieren das Zaumzeug abgenommen. Nur bei fünf Pferden fand man bei der Ausgrabung Teile des Pferdegeschirrs. Dieses gehört zu Tieren, die bei dem Bataveraufstand umgekommen sind, und datiert in die 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts. Aus Grab 3569 stammt der Unterlegbügel einer Stangentrense, verbunden mit einem Knebel aus Dreilochscheiben. Dabei lag eine Eisenkette. Die Fragmente eines eisernen Nasenbügels wurden zusammen mit einem eisernen Ring am Schädel des Tieres in Grab 3563 gefunden. Im Mittelpunkt dieses Beitrages stehen zwei große Eisenringe und ein bronzenes Exemplar aus den Gräbern 3960, 4428 und 6119 (Abb. 1). Die drei Ringe haben eine leicht ovale Form mit einem Innendurchmesser von 10 x 11 cm (die eisernen) und 9 x 10cm (der bronzene). Sie sind offen gearbeitet. zum Schließen wurde ein Ende durch eine runde Öse geschoben und durch einen kleinen Knebel arretiert. Bei dem Ring aus Grab 4428 ist die Öse abgebrochen. Bei der Ausgrabung wurden die Ringe als Ringtrensen angesprochen und in der Veröffentlichung auch als solche benannt. Ringtrensen gehören zu einem seit der Latènzeit bekannten Pferdezaumzeug, das aus einem ein- oder zweiteiligen Mundstück mit großen Backenringen besteht, in denen die Zügel befestigt waren. Die Fundlage der Ringe in den Gelleper Gräbern spricht gegen eine Verwendung als Ringtrense.

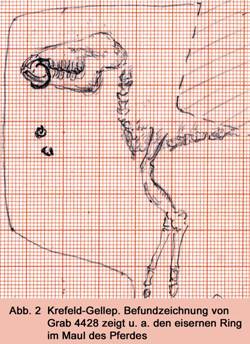

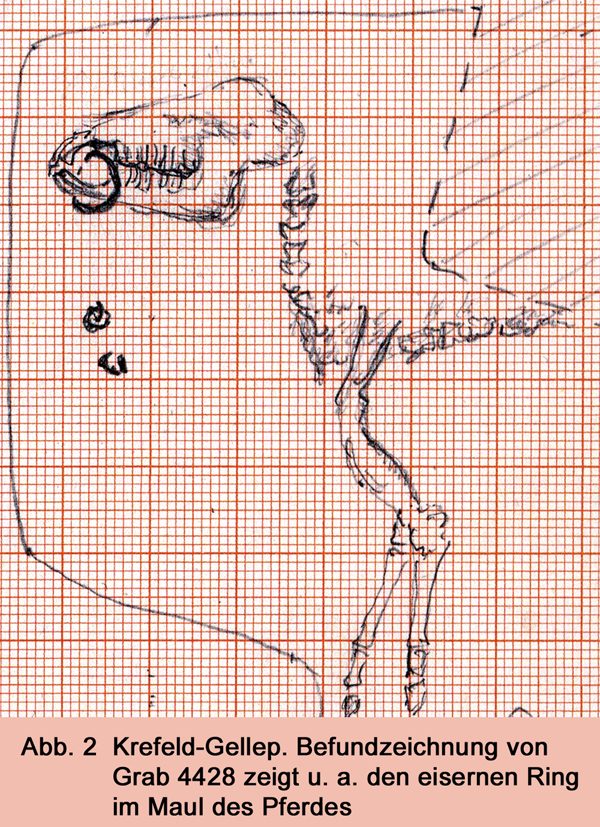

In den Gräbern 4428 (Abb. 2) und 6119 lagen die Eisenringe direkt im Maul des Pferdes zwischen den Vorder- und den Backenzähnen. Auch der Bronzering aus Grab 3960 lag dort in der Lücke (Laden) zwischen den Zähnen. Aufgrund der giftigen In den Gräbern 4428 (Abb. 2) und 6119 lagen die Eisenringe direkt im Maul des Pferdes zwischen den Vorder- und den Backenzähnen. Auch der Bronzering aus Grab 3960 lag dort in der Lücke (Laden) zwischen den Zähnen. Aufgrund der giftigen  Atmosphäre des Bronzeoxyds sind von diesem Pferd nicht nur die Zähne erhalten, sondern auch Teile des Kieferknochens. Der jeweils erste Prämolar auf der linken und rechten Kieferseite und die knöcherne Diastemapartie sind grün verfärbt, alle anderen Zähne des Unterkiefers dagegen nicht. Die Verfärbung belegt, dass der Bronzering den Unterkiefer umschloss und intensiven Kontakt mit den ersten Backenzähnen hatte. Weitere deutliche Grünverfärbungen zeigen alle Zähne des linken Oberkiefers, die auf weitere Zaumzeugteile schließen lassen. Außer dem Bronzering mit Ösenverschluss lagen bei diesem Pferd noch vier kleine Bronzeringe und 17 Melonenperlen um den Hals. In Grab 4428 und 6119 fanden sich noch je ein kleiner Eisenring als Riemenverteiler. Anhand der Zähne lässt sich das Alter des Tieres aus Grab 3960 auf etwa zwölf Jahre festlegen (Bestimmung durch H.-P. Krull, Neuss). Mit zwölf Jahren

hatte das gefallene Pferd offenbar die Altersobergrenze der von den berittenen Kampfeinheiten eingesetzten Tiere erreicht. Die Untersuchung von 31 gefallenen Pferden der Grabungskampagne 1970/71 aus Gellep durch G. Nobis erbrachte ein Alter von drei bis dreizehn Jahren mit einem deutlichen Überwiegen von Tieren im Alter von vier bis sieben Jahren. Nobis erkannte bei den Gelleper Pferden zwei unterschiedliche „Schläge“: kleinere schmalwüchsige Pferde (Widerrist höher als 1,17 m) und größere breitwüchsige (Widerrist bis zu 1,54 m). Die kleineren Tiere weist er mit Vorbehalt den Batavern zu. Nach heutigem Forschungsstand sind die von ihm untersuchten Tiere beiden Kampfgeschehen, der Bataverschlacht und dem Frankeneinfall, zuzuordnen. Eine Untersuchung der weiteren Sklettreste der gefallenen Pferde steht noch aus. Atmosphäre des Bronzeoxyds sind von diesem Pferd nicht nur die Zähne erhalten, sondern auch Teile des Kieferknochens. Der jeweils erste Prämolar auf der linken und rechten Kieferseite und die knöcherne Diastemapartie sind grün verfärbt, alle anderen Zähne des Unterkiefers dagegen nicht. Die Verfärbung belegt, dass der Bronzering den Unterkiefer umschloss und intensiven Kontakt mit den ersten Backenzähnen hatte. Weitere deutliche Grünverfärbungen zeigen alle Zähne des linken Oberkiefers, die auf weitere Zaumzeugteile schließen lassen. Außer dem Bronzering mit Ösenverschluss lagen bei diesem Pferd noch vier kleine Bronzeringe und 17 Melonenperlen um den Hals. In Grab 4428 und 6119 fanden sich noch je ein kleiner Eisenring als Riemenverteiler. Anhand der Zähne lässt sich das Alter des Tieres aus Grab 3960 auf etwa zwölf Jahre festlegen (Bestimmung durch H.-P. Krull, Neuss). Mit zwölf Jahren

hatte das gefallene Pferd offenbar die Altersobergrenze der von den berittenen Kampfeinheiten eingesetzten Tiere erreicht. Die Untersuchung von 31 gefallenen Pferden der Grabungskampagne 1970/71 aus Gellep durch G. Nobis erbrachte ein Alter von drei bis dreizehn Jahren mit einem deutlichen Überwiegen von Tieren im Alter von vier bis sieben Jahren. Nobis erkannte bei den Gelleper Pferden zwei unterschiedliche „Schläge“: kleinere schmalwüchsige Pferde (Widerrist höher als 1,17 m) und größere breitwüchsige (Widerrist bis zu 1,54 m). Die kleineren Tiere weist er mit Vorbehalt den Batavern zu. Nach heutigem Forschungsstand sind die von ihm untersuchten Tiere beiden Kampfgeschehen, der Bataverschlacht und dem Frankeneinfall, zuzuordnen. Eine Untersuchung der weiteren Sklettreste der gefallenen Pferde steht noch aus.

Die Lage der Ringe im Maul der Pferde und die bronzeoxydverfärbten Zähne belegen die Verwendung als Gebiss im Zaumzeug. Vergleichbar ist das heutige Steigergebiss, das ausschließlich zum Fahren der Pferde (Hengste) verwendet wird. Außerhalb von Gellep sind Ringe mit Ösenverschluss und Knebel im Zusammenhang mit Pferdegeschirr nicht bekannt. Mittelgroße Bronzeringe mit ehemals vernietetem Steckverschluss fanden sich im Karpatenbecken in Fundzusammenhängen mit Pferdegeschirr ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. bis in die Spätlatènezeit. In zwei Grabfunden lag der Ring zusätzlich zur Trense im Maul des Tieres. In einem anderen Grab fanden sich neben Wagenteilen vom Pferdezaumzeug nur Zügelringe und drei Bronzeringe mit vernietetem Steckverschluss. Nach B. Kull ergibt sich hier „die Frage, ob die eisernen Trensen lediglich fehlen oder ob eventuell eine Trensenkonstruktion mit diesen Ringen existierte“. Vielleicht haben wir in Gellep mit den Ringen eine östliche Form des Pferdezaumzeugs erfasst, die mit thrakischen Reitern in das Rheinland kam. Die Stationierung thrakischer Auxiliareinheiten im römischen Rheingebiet ist seit der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. anhand von Reitergrabsteinen zu belegen. Vocula führte neben Legionssoldaten auch Hilfstruppenangehörige von Obergermanien nach Gelduba. Dazu

können thrakische Reitereinheiten gehört haben, die ihre Pferde mit Ringen im Gebiss ritten.

Literatur:

B. Kull, Ein kaiserzeitliches „Zaumzeug mit Zügelketten“ aus Vizoly, Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungarn). Germania 74, 1996, 415-432.

R. Pirling/M. Siepen, Die Funde aus den römischen Gräbern aus Krefeld-Gellep. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit, Ser. B, Bd. 20 (Stuttgart 2006).

Ch. Reichmann, Kriegsgräber. In: R. Pirling/M. Siepen, Die Funde aus den römischen Gräbern aus Krefeld-Gellep. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit, Ser. B, Bd. 20 (Stuttgart 2006) 497-512.

zurück zu

News

|

|