Fund und Bergung

Das Oberländer Schiff vom Rhein um 1000 n. Chr.

n der Böschung einer Kiesgrube bei Krefeld tauchte im Januar 1973 ein Schiff auf. Es rutschte mit der Böschung ab, löste sich in seine Einzelteile auf und versank im Wasser. Taucher der Bundeswehr befestigten Trossen an den Hölzern, und mit Hilfe eines Lasters zogen und zerrten sie die schweren Einzelteile an Land. Die Kiesgrube war früher ein Altarm des Rheins. n der Böschung einer Kiesgrube bei Krefeld tauchte im Januar 1973 ein Schiff auf. Es rutschte mit der Böschung ab, löste sich in seine Einzelteile auf und versank im Wasser. Taucher der Bundeswehr befestigten Trossen an den Hölzern, und mit Hilfe eines Lasters zogen und zerrten sie die schweren Einzelteile an Land. Die Kiesgrube war früher ein Altarm des Rheins.

Der Schiffsarchäologe des Deutschen Schiffahrtsmuseums und sein Bootsbauer stellten die geborgenen Hölzer provisorisch zusammen und bekamen einen ersten Eindruck von der Form des Schiffes: Es war ein kleines Oberländer-Schiff. Die wassergesättigten Schiffshölzer erhielten im Deutschen Schiffahrtsmuseum eine Zwei-Stufen PEG-Behandlung, die sie vor Schrumpfen, Verwerfen und Rissbildung schützt.

Die Tränkung der Hölzer mit zwei Sorten des Kunstwachses PEG dauerte fünf Jahre. Dann begann der Aufbau des Schiffes. Unserem Oberländer Schiff fehlen größere Stücke aus der Backbord-Seitenschale und aus der

Bugplatte. Das Heckschott fehlt, ebenso die Seitenstützen – bis auf eine. Ihre Form verrät durch ihr oberes Ende, dass auf den Seitenschalen jeweils ein Setzbord -

eine senkrechte Planke - befestigt war. Bei genauem Nachsehen finden Sie in den Oberkanten der Seitenschalen auch noch verschiedene

abgeschliffene Dübel. Die Dübellöcher in den Enden der Seitenschalen und der Bodenplanken zeigen eindeutig das Heck des Schiffes an: Hier war das Heckschott angedübelt. Wir halten die Schiffshölzer mit eisernen Spanten in ihrer ursprünglichen Form. Die Winkelleisten deuten an, wie wir den Verlauf des Setzbordes, den Abschluss der Bugplatte und die

Form und Dicke des Heckschotts vermuten. Fast alle Schiffshölzer waren angebrochen oder zerbrochen, als man sie fand. Wir verbanden die Bruchstücke mit hölzernen Dübeln, einige von ihnen 30 und 40 cm lang. Verkeilte Holzdübel in den ursprünglichen Löchern halten auch die Bodenwrangen und die Seitenstütze an ihren Plätzen.

Die schweren Seitenschalen hatten sich während der Jahre in der heißen Konservierungslösung verzogen. Wir mussten sie für den Aufbau des

Oberländer-Schiffs wieder in ihre ursprüngliche Form bringen. Wir erwärmten die kritischen Partien mit Wicklungen aus Heizkabeln auf 60-80 °C, bis das PEG- Getränkte Holz weich wurde. Dann konnten wir die Seitenschalen mit zum Teil erheblicher Kraft zurechtbiegen. Nach dem Erkalten und erneuten Erstarren des Konservierungsmittels im Holz bleibt die "neue" alte Form erhalten.

Die Konstruktion unseres Oberländer Schiffs

"Das Oberländer-Schiff" ist der Name eines mittelalterlichen Schiffstyps vom Rhein. "Oberländer" hießen diese Schiffe, weil sie von den

Oberländern am Mittelrhein - im Gegensatz zu den Niederländern am Niederrhein - gebaut und benutzt wurden.

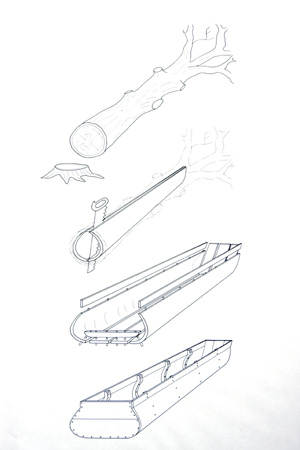

Unseren kleines Oberländer-Schiff baute man wie folgt:

Man höhlte eine sehr dicke Eiche zu einem Einbaum mit offenem Heck aus siehe Skizze.

Dann sägte man den Einbaum der Länge nach in zwei gleiche Hälften und fügte zwei Bodenplanken und eine schräg nach vorn geneigte Bugplatte zwischen die Hälften. Dann sägte man den Einbaum der Länge nach in zwei gleiche Hälften und fügte zwei Bodenplanken und eine schräg nach vorn geneigte Bugplatte zwischen die Hälften.

Auf die Seitenschalen dübelte man oben eine Planke - ein Setzbord - um das Fassungsvermögen des Schiffes zu vergrößern. Querliegende Bodenwrangen hielten die Teile zusammen, Spanten stützten Seitenschalen und Setzbord.

Ein Schott aus mehreren Brettern schloss das Schiff achtern. Beide Seitenschalen weisen den gleichen spiraligen Faserverlauf auf, einen sogenannten Drehwuchs. Die nahe liegende Vermutung, dass beide Schalen aus demselben Stamm gearbeitet sind, bestätigte sich bei einem Vergleich der Jahrringmuster, der Abfolge von breiteren und schmaleren Jahrringen.

Fortbewegung

In unserem Oberländer gibt es keine direkten Hinweise auf die Art, wie er bewegt wurde. Wir können aber unsere Schlüsse ziehen:

- Im Schiff gibt es keine Mastspur oder eine andere Konstruktion, die auf einen Mast für ein Segel oder zum Befestigen einer Treidelleine hinweist.

- Staken ist schwierig in einem Boot mit Seiten, die sich unterhalb der Reling auswölben.

- Da das Setzbord fehlt, haben wir auch keinen Hinweis auf

Dollen für Riemen zum Rudern.

Rudern im Stehen scheint bei der Höhe der Reling am ehesten möglich zu sein. Dabei können die Ruderer entweder mit dem Rücken zur Fahrtrichtung stehen - wie auf dem großen Oberländer-Schiffen in einem Bild von Anton Woensam von 1531 - oder sie können mit dem Blick nach vorn die Riemen stoßen - wie ein Gondoliere. Dieses ist eine in vielen Teilen der Welt verbreitete Technik.

Ladefähigkeit

40 Fässer Salzheringe oder 1200 große Ziegelsteine oder 10 Kühe konnte unser Oberländer tragen - falls man die alle an Bord bekommen hätte. Das Boot hatte eine Tragfähigkeit von gut 4 Tonnen. Seine Verdrängung - sein Eigengewicht - betrug 1,5 Tonnen bei einem Tiefgang von nur etwa 25 cm. Voll beladen hatte das Oberländer-Schiff 70 cm Tiefgang und einen Freibord von 30 cm.

Das Alter unseres Oberländer-Schiffes

Eine Datierung mit Hilfe der dendrochronologischen Altersbestimmung - der Jahrring-Datierung - ist nicht gelungen, weil die Schiffshölzer nicht genügend Jahrringe haben. Das ist bedauerlich, denn die Ergebnisse der dendrochronologischen Methode sind viel genauer als die der C-14 Methode. Nach der C-14 Methode sind die äußersten Teile der Seitenschalen - das jüngste Holz - 1040 plus/minus 30 Jahre alt. Die

Messung erfolgte im Jahr 2000. Dieses Holz wuchs also zwischen

930 und 990 n. Chr. Rechnen wir ca. 10 Jahrringe für abgebeiltes Splintholz und vielleicht 10 Jahrringe, die beim Zurichten des Stammes verloren gingen, hinzu, dann wurde die Eiche zwischen 950 und 1010 n. Chr. gefällt. Einen Einbaum arbeitet man gleich nach dem Fällen aus dem saftfrischen Stamm, dann beißen Axt, Dechsel und Stecheisen viel besser als in trockenem Holz. Der Oberländer ist also wohl noch im Fälljahr des Baumes gebaut worden.

Das Oberländer Schiff

3D-Rekonstruktion mit

fotorealistischem Rendering

Das Oberländer Schiff 3D Animation

3D-Bewegungsansicht mit Google SketchUp Mobiler Viewer

Videofilm

Das rekonstruierte Oberländer-Schiff vor der

"Alde Kerk" von Krefeld-Linn

Film: Dipl.- Ing. Detlef Stender

Für die Genehmigung zur

Veröffentlichung der Texte und Fotos, bedankt sich der Verf. bei Prof. Dr. Detlef Ellmers.

Ergebnisseite: zurück

1

2 3 4 vorwärts

zurück zu News

|