| |

ie

FRAGMENTA ANTIQVA sind kein Verein, sondern eine Interessengemeinschaft, die sich in ihren Statuten klare Richtlinien und feste Ziele gesetzt hat. Die Gruppe versteht sich als Vereinigung, die auf Basis des aktuellen archäologischen Forschungsstandes arbeitet. Ziele sind die möglichst originalgetreue Rekonstruktion antik-römischer Gegenstände und ihre praktische Erprobung. Des weiteren soll durch die Präsentation der Rekonstruktionen und praktische Vorführung im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen das Interesse an der Beschäftigung mit Geschichte geweckt werden. ie

FRAGMENTA ANTIQVA sind kein Verein, sondern eine Interessengemeinschaft, die sich in ihren Statuten klare Richtlinien und feste Ziele gesetzt hat. Die Gruppe versteht sich als Vereinigung, die auf Basis des aktuellen archäologischen Forschungsstandes arbeitet. Ziele sind die möglichst originalgetreue Rekonstruktion antik-römischer Gegenstände und ihre praktische Erprobung. Des weiteren soll durch die Präsentation der Rekonstruktionen und praktische Vorführung im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen das Interesse an der Beschäftigung mit Geschichte geweckt werden.

Die Gruppe

inen breiten Raum nimmt in der Arbeitsgemeinschaft das Militär ein,

wobei sie sich im Moment auf die Zeit von Domitianus bis Traianvns (81 - 117 n. Chr.)

konzentrieren. inen breiten Raum nimmt in der Arbeitsgemeinschaft das Militär ein,

wobei sie sich im Moment auf die Zeit von Domitianus bis Traianvns (81 - 117 n. Chr.)

konzentrieren.

Bislang wurde die Ausstattung der Bislang wurde die Ausstattung der

Zeltgemeinschaft (CONTVBERIVM) einer Legion mit Lederzelt, Mühle, Schanzwerkzeugen rekonstruiert und natürlich auch die persönliche Ausrüstung der Soldaten mit Kochgeschirr, Hygiene-Artikeln, Werkzeugen und so weiter. Die Gruppe beschäftigt sich gleichermaßen auch mit den Verwaltungsarbeiten der Truppe, führen Märsche in voller Ausrüstung durch und anderes mehr. Zeltgemeinschaft (CONTVBERIVM) einer Legion mit Lederzelt, Mühle, Schanzwerkzeugen rekonstruiert und natürlich auch die persönliche Ausrüstung der Soldaten mit Kochgeschirr, Hygiene-Artikeln, Werkzeugen und so weiter. Die Gruppe beschäftigt sich gleichermaßen auch mit den Verwaltungsarbeiten der Truppe, führen Märsche in voller Ausrüstung durch und anderes mehr.

Kampf ist nicht alles in der Römischen Armee: Auch Verwaltungsarbeiten gehören zum Soldaten-Alltag.

Werfen wir doch einfach mal einen Blick auf so einen römischen Schreibtisch. Hier gibt es eine Menge Details zu entdecken. Alle Gegenstände die der Schreiber benötigt wurde nach Originalfunden nachgebaut. Sogar das Schloss mit Schieberiegel für den Kasten mit Schreibutensilien. Selbst eine kleine Rechenmaschine finden wir.

as Zivilleben in der Römischen Kaiserzeit ist im Augenblick durch zwei Aspekte vertreten: Zum einen ist dies die Beschäftigung mit dem quasi weltumspannenden Handel im Reich und über seine Grenzen hinaus, mit den verschiedenen Waren, Handelswegen, natürlich Geld und anderem mehr. as Zivilleben in der Römischen Kaiserzeit ist im Augenblick durch zwei Aspekte vertreten: Zum einen ist dies die Beschäftigung mit dem quasi weltumspannenden Handel im Reich und über seine Grenzen hinaus, mit den verschiedenen Waren, Handelswegen, natürlich Geld und anderem mehr.

Des weiteren werden Textiltechniken erarbeitet: Brettchenweben, die Färberei und selbstverständlich die Erstellung einer reichen Auswahl von Kleidungsstücken und Trachtbestandteilen, wie Fibeln und Schmuck.

-

3 DER NACHBAU EINES RÖMISCHEN BACKOFENS

|

|

|

|

|

|

Bild 1 Die Ofengrube mit Ansicht der Öffnung |

Bild 2 Die Ofenhaut wird getrocknet |

Bild 3 Ansicht des Ofens von Oben |

Bild 4 Der fertige Teig wird geformt |

Bild 5 Die Brote können gegessen werden. Warm schmecke sie am besten. |

s ist gar nicht so schwer einen römischen Backofen zu bauen.

Zunächst wird eine Arbeitsgrube etwa 1,0 m x 1,0 m x 0,4 m ausgehoben.

Die Arbeitsgrube

dient dazu den Ofen von vorne aus bequem zu beschicken. (Bild 1) s ist gar nicht so schwer einen römischen Backofen zu bauen.

Zunächst wird eine Arbeitsgrube etwa 1,0 m x 1,0 m x 0,4 m ausgehoben.

Die Arbeitsgrube

dient dazu den Ofen von vorne aus bequem zu beschicken. (Bild 1)

Die Kuppel des Backofens wird zunächst aus Weidengeflecht in Form einer Kuppel zusammengebunden. Die Weidenstäbe bilden sozusagen dass Gerüst um die Lehmaußenhaut zu tragen.

Interessant in diesem Zusammenhang ist die Beobachtung, dass die Soldaten bei der Herstellung des Ofens vor 2000 Jahren den selben sandigen Boden wie er in Gellep vorkommt verwendeten.

Die Ofenkuppel muss nun

etwas abtrocknen. Anschließend

werden gespaltene Buchenholzstücke im Ofen verbrannt. Das Beil mit dem die Buchenhölzer gespalten werden, ist natürlich ein Nachbau eines römischen Originals. (Bild 2)

Wenn die richtige Temperatur erreicht ist, kann mit dem Backvorgang begonnen werden. (Bild 3)

Zunächst wird die abgebrannte Holzkohle aus dem Ofen entfernt. Damit der Brotteig nicht an der heißen Lehmwandung verbrennt, wird der Boden des Ofens mit Wasser abgeschreckt. Der Brotteig hergestellt aus Dinkel, wird in runde Brotformen geknetet, mit einer kreuzförmigen Spalte versehen und dann in den Ofen gelegt. Nach dem alle Öffnungen mit Steine und Grassoden verschlossen wurden, kann nach ca. einer halben Stunde das fertige Brot aus dem Ofen entnommen werden.

Die Form der Brote entspricht übrigens den Originalfunden von Pompei. (Bild 5)

-

4

Film Bronzegießer, Knochenschnitzer

und Schuster

Wie wurde in der Römerzeit eine Bronzeschnalle gegossen, Knöpfe hergestellt

und Schuhe besohlt?

Der folgende Stream zeigt vorbereitende Maßnahmen des

Gießens , einen Knochenschnitzer an der Drehbank und einen Schuster der

Schuhe mit Nägel besohlt.

Klicken Sie auf den römischen Hausaltar und der Film

startet.

Videofilm

Film: www.

archaeologie - Krefeld.de

ronze

ist eine Kupferlegierung mit einem Zusatz von 10 - 30% Zinn,

bisweilen dazu noch Blei, Silber und Zink. Seit dem

3. Jahrtausend v. Chr. eroberte sich

die Bronze von Mesopotamien

aus auf dem Handelsweg allmählich den ganzen Mittelmeerraum. Die

unbegrenzten Verwendungsmöglichkeiten machten sie zum gebräuchlichsten ronze

ist eine Kupferlegierung mit einem Zusatz von 10 - 30% Zinn,

bisweilen dazu noch Blei, Silber und Zink. Seit dem

3. Jahrtausend v. Chr. eroberte sich

die Bronze von Mesopotamien

aus auf dem Handelsweg allmählich den ganzen Mittelmeerraum. Die

unbegrenzten Verwendungsmöglichkeiten machten sie zum gebräuchlichsten

Metall

des Altertums: Werkzeuge, Waffen, Beschläge, Gefäße, Spiegel, Schmuck,

Münzen, Statuetten und Großplastiken. Verarbeitet wurde die Bronze im

Voll- oder Metall

des Altertums: Werkzeuge, Waffen, Beschläge, Gefäße, Spiegel, Schmuck,

Münzen, Statuetten und Großplastiken. Verarbeitet wurde die Bronze im

Voll- oder Hohlguss oder in toreutischen Verfahren, Techniken die auch heute

noch angewendet werden. Beim Vollguss wird das flüssige Metall in

vorbereitete Negativ-Formen aus Stein, Sand oder Metall gegossen. Beim

Hohlguss wird ein Kern modelliert, in der beabsichtigten

Metallstärke mit Wachs überzogen und im Detail bearbeitet, dann ein

Tonmantel darumgelegt. Metallstifte verbinden Mantel und Kern.

Hohlguss oder in toreutischen Verfahren, Techniken die auch heute

noch angewendet werden. Beim Vollguss wird das flüssige Metall in

vorbereitete Negativ-Formen aus Stein, Sand oder Metall gegossen. Beim

Hohlguss wird ein Kern modelliert, in der beabsichtigten

Metallstärke mit Wachs überzogen und im Detail bearbeitet, dann ein

Tonmantel darumgelegt. Metallstifte verbinden Mantel und Kern.

Das Eingießen des Metalls erfolgt nach dem Ausschmelzen des Wachses

durch die Gusskanäle. Nach dem Guss muss die Form zertrümmert werden (

sogenannte "verlorene Form"). Das Verfahren eignet sich - anders als der

Vollguss - also nicht zur Herstellung serieller Stücke. Unter

Toreutik versteht man das Austreiben künstlicher Formen aus dem Metall

durch Hämmern über Holz oder Formstein.

Die Rohmaterialien für den Bronzeguss wurden in den Kupfer-, Zinn- und

Bleibergwerken des römischen Imperiums

gewonnen. In Barren oder auch Kuchen gegossen wurden sie weithin

verhandelt. Oft waren die Bronzegießer aus Mangel an Rohmaterial

gezwungen, Altmetalle einzuschmelzen. Bei Ausgrabungen im

Kastell Gelduba fanden Archäologen

eine Bronzewerkstatt. Das Fundgut - zum Einschmelzen vorbereiteter

Bronzeteile - ist in der Vitrine vom Museum Burg Linn ausgestellt

siehe Abb.

12 - 14.

Auf dem linken Bild ist der Moment festgehalten wo ein Bronzegießer mit

einem Blasebalg Luft

in das Holzkohlenfeuer einbläst. Im Tiegel befindet sich Bronze

und etwas Holzkohle, diese wirkt sich auf den Schmelzprozess günstig aus.

Wenn die Gusstemperatur von 1200 Grad Celsius erreicht ist, kann der

Gusstiegel (Bild rechts Fund aus einer römischen Müllgrube) mit Spezialzangen aus dem Feuer genommen werden. In die

bereits erstellte Form wird nun die flüssige Bronze eingegossen.

-

4.2

Knochenschnitzer und

Drechsler

in

Knochenschnitzer und Drechsler bei der Arbeit zuzusehen macht Freude. Seine in

Knochenschnitzer und Drechsler bei der Arbeit zuzusehen macht Freude. Seine

vielfältigen und spezialisierten vielfältigen und spezialisierten  Werkzeuge beeindrucken. Auch die einfache Drehmaschine,

die mit einem Bogen mit gespannter Sehne angetrieben wird, erstaunt. Auf dieser

Maschine werden gerade Knöpfe und Spielsteine angefertigt. In der

Werkstatt brennt das Feuer, dass für wohlige Wärme sorgt. Werkzeuge beeindrucken. Auch die einfache Drehmaschine,

die mit einem Bogen mit gespannter Sehne angetrieben wird, erstaunt. Auf dieser

Maschine werden gerade Knöpfe und Spielsteine angefertigt. In der

Werkstatt brennt das Feuer, dass für wohlige Wärme sorgt.

Auf

dem Tisch des Knochenschnitzers entdecken wir noch andere Gegenstände

die er gefertigt hat.

So

finden wir nicht nur dort die Werkzeuge und das

Knochenrohmaterial sondern auch bereits fertig gestellte Löffel,

Knochennadeln, Armringe, Gürtelschnallen, Griffschalen für Messer und

Spielsteine.

-

4.3

Schuster

Gut zu Fuß auf Soldatenschuhe

(CALIGAE)

iele

Völker der Antike kämpften barfuss. Es war ein großer Vorteil für

Legionäre, dass sie festes Schuhwerk iele

Völker der Antike kämpften barfuss. Es war ein großer Vorteil für

Legionäre, dass sie festes Schuhwerk trugen. Denn die "Sandalen" hatten einen robusten Aufbau: Mehrere

Lederschichten und eine mit Eisennägeln verstärkte Sohle erlaubten den

Soldaten, sich auf den unterschiedlichsten Böden zu bewegen. Diese

Schuhe galten als so charakteristisch für die römischen Soldaten, dass

der Volksmund sie auch als CALIGATI

nannte - die "CALIGAE" - Tragenden. trugen. Denn die "Sandalen" hatten einen robusten Aufbau: Mehrere

Lederschichten und eine mit Eisennägeln verstärkte Sohle erlaubten den

Soldaten, sich auf den unterschiedlichsten Böden zu bewegen. Diese

Schuhe galten als so charakteristisch für die römischen Soldaten, dass

der Volksmund sie auch als CALIGATI

nannte - die "CALIGAE" - Tragenden.

-

5.0 SPINNEN, WEBEN, FÄRBEN........

Wolle und Leinen bzw. Flachs

ie Schafwolle wurde nach der Schur gewaschen und getrocknet, danach gekämmt und gelockert. Die Flachsstengel schlug man nach der Ernte mit Holzschlegeln, um die Faserbündel im Inneren der Stengel zu lösen. Die Fasern wurden dann auseinandergezupft, ebenfalls gewaschen und getrocknet. Danach mussten sie gebrochen und gekämmt ("gehechelt") werden. ie Schafwolle wurde nach der Schur gewaschen und getrocknet, danach gekämmt und gelockert. Die Flachsstengel schlug man nach der Ernte mit Holzschlegeln, um die Faserbündel im Inneren der Stengel zu lösen. Die Fasern wurden dann auseinandergezupft, ebenfalls gewaschen und getrocknet. Danach mussten sie gebrochen und gekämmt ("gehechelt") werden.

as Spinnen von Wolle und Flachsfasern zu Garnen erfolgte bis in die Neuzeit mit einer Handspindel. An einem Holzstab war ein rundliches "Schwungrad" befestigt, der Spinnwirtel. Die im Museum as Spinnen von Wolle und Flachsfasern zu Garnen erfolgte bis in die Neuzeit mit einer Handspindel. An einem Holzstab war ein rundliches "Schwungrad" befestigt, der Spinnwirtel. Die im Museum

Burg Linn gezeigten Spinnwirtel aus Ton wurden bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt; in der Regel im Siedlungsabfall, manchmal auch als Beigaben in Frauengräbern. Aus dem Rocken genannten Faser- oder Wollknäuel zog man die Fäden, die durch die kreisende Bewegung der Spindel verdrillt und aufgewickelt wurden. Die Garnrolle war fertig. Burg Linn gezeigten Spinnwirtel aus Ton wurden bei archäologischen Ausgrabungen entdeckt; in der Regel im Siedlungsabfall, manchmal auch als Beigaben in Frauengräbern. Aus dem Rocken genannten Faser- oder Wollknäuel zog man die Fäden, die durch die kreisende Bewegung der Spindel verdrillt und aufgewickelt wurden. Die Garnrolle war fertig.

er einfache Gewichtswebstuhl war seit der Jungsteinzeit bis in die frühe Neuzeit in er einfache Gewichtswebstuhl war seit der Jungsteinzeit bis in die frühe Neuzeit in

Gebrauch. Er ist durch Grabungsfunde, aber auch durch Abbildungen überliefert. Der Webstuhl bestand aus zwei senkrechten oder schräg gestellten, oft in die Erde eingegrabenen Pfosten, die oben mit einer Gebrauch. Er ist durch Grabungsfunde, aber auch durch Abbildungen überliefert. Der Webstuhl bestand aus zwei senkrechten oder schräg gestellten, oft in die Erde eingegrabenen Pfosten, die oben mit einer

Querstange, dem Tuchbaum, verbunden waren. An diesem befestigte man die herabhängenden Kettfäden, die an ihrem unteren Ende mit Steinen, kegel- oder ringförmigem Webgewichten aus gebranntem Ton straff gehalten wurden. Eine weitere Querstange, der sog. Litzenstab, wurde abwechselnd vorne und hinten durch die Kettfäden geführt. Je nachdem, wie man diesen positionierte, konnte man die waagrechten

Schussfäden bequem durch die Kettfäden hindurchführen. Waren die fertig gewebten Tuche zu locker, konnten sie durch Walken verfilzt und somit fester und wasserabweisend gemacht werden. Bild rechts zeigt so einen einfachen Gewichtswebstuhl. Bild links zeigt eine andere Technik des Webens, die sogenannte Brettchenweberei. Hier werden mit Hilfe von gelochten Brettchen besonders feste Bänder hergestellt. Rekonstruktion des Gewichtswebstuhls im Museum für Ur- und Frühgeschichte des Landes Thüringen in Weimar. Querstange, dem Tuchbaum, verbunden waren. An diesem befestigte man die herabhängenden Kettfäden, die an ihrem unteren Ende mit Steinen, kegel- oder ringförmigem Webgewichten aus gebranntem Ton straff gehalten wurden. Eine weitere Querstange, der sog. Litzenstab, wurde abwechselnd vorne und hinten durch die Kettfäden geführt. Je nachdem, wie man diesen positionierte, konnte man die waagrechten

Schussfäden bequem durch die Kettfäden hindurchführen. Waren die fertig gewebten Tuche zu locker, konnten sie durch Walken verfilzt und somit fester und wasserabweisend gemacht werden. Bild rechts zeigt so einen einfachen Gewichtswebstuhl. Bild links zeigt eine andere Technik des Webens, die sogenannte Brettchenweberei. Hier werden mit Hilfe von gelochten Brettchen besonders feste Bänder hergestellt. Rekonstruktion des Gewichtswebstuhls im Museum für Ur- und Frühgeschichte des Landes Thüringen in Weimar.

Verkehr und Transport im römischen Reich

ie Römer erschlossen ihr Herrschaftsgebiet mit einem dicht ausgebauten Straßennetz. Es umfasste mehr als

100.000 Kilometer - alle Straßen aneinandergereiht hätten ‚ zweieinhalbmal ie Römer erschlossen ihr Herrschaftsgebiet mit einem dicht ausgebauten Straßennetz. Es umfasste mehr als

100.000 Kilometer - alle Straßen aneinandergereiht hätten ‚ zweieinhalbmal

um die Erde gereicht. Über diese Straßen wurden die Truppen bewegt und mit Nachschub versorgt. Kuriere mit wichtigen Nachrichten erreichten schnell ihr Ziel. um die Erde gereicht. Über diese Straßen wurden die Truppen bewegt und mit Nachschub versorgt. Kuriere mit wichtigen Nachrichten erreichten schnell ihr Ziel.

Die Straßen hatten auch wirtschaftliche Bedeutung im Nah- und Fernhandel. Viele Waren; transportierte man mit Hilfe von zwei- und vierspännigen Wagen. Sie wurden von Ochsen, Eseln, Maultieren oder Pferden gezogen. Kleinere Transporte konnten mit Hilfe von Lasttieren erledigt werden.

Die meisten Güter wurden aber auf dem Wasserweg transportiert: Das Schiff konnte wesentlich größere Warenmengen befördern als der Wagen. Ein durchschnittlich großer Wagen fasste nur etwa eine halbe Tonne. Ein Flussschiff wie das - Plattbodenschiff aus Xanten- Wardt besaß eine Ladekapazität von etwa 10 Tonnen. Große Seeschiffe konnten sogar mehr als 200 Tonnen – etwa 2000 gefüllte große Amphoren - laden. Der Transport zu Wasser war deshalb nicht nur schneller und bequemer, sondern auch erheblich kostengünstiger als der Landtransport. Die meisten Güter wurden aber auf dem Wasserweg transportiert: Das Schiff konnte wesentlich größere Warenmengen befördern als der Wagen. Ein durchschnittlich großer Wagen fasste nur etwa eine halbe Tonne. Ein Flussschiff wie das - Plattbodenschiff aus Xanten- Wardt besaß eine Ladekapazität von etwa 10 Tonnen. Große Seeschiffe konnten sogar mehr als 200 Tonnen – etwa 2000 gefüllte große Amphoren - laden. Der Transport zu Wasser war deshalb nicht nur schneller und bequemer, sondern auch erheblich kostengünstiger als der Landtransport.

Waren aus dem Mittelmeer kamen über die großen Flüsse, wie die Rhóne oder den Rhein, in die nordwestlichen Provinzen. Die Städte, die an diesen Hauptverkehrsadern lagen, hatten Häfen, von denen aus die Waren mit kleineren Schiffen und Wagen ins Umland weiterverhandelt wurden.

nregelmäßigkeiten im Erdmagnetfeld lassen sich mit Hilfe von Magnetometern orten, die es in verschiedenen Bau- und Funktionsweisen gibt. Außerhalb der Archäologie werden Magnetometer etwa zur Prospektion von Bodenschätzen oder auch im militärischen Bereich (metergenaue Ortung von getauchten Unterseebooten) genutzt. Menschliche Aktivitäten im Bereich der oberen Erdschichten hinterlassen meist mehr oder weniger schwache Unregelmäßigkeiten im Magnetfeld der Erde. So verändern etwa Bakterien, die durch Bodeneingriffe in tiefere Erdschichten gelangen, Prozesse der Bodenbildung und damit das örtliche Magnetfeld. Durch Erhitzung (z.B. durch Feuerstellen) werden Eisenminerale in Ton und Lehm magnetisiert. Oder ortsfremde

Gesteine werden bei der Errichtung von Gebäuden verwendet ( und bleiben als Fundament nach Abbruch der Gebäude zurück), deren magnetische Eigenschaften sich deutlich von denen des normalerweise anstehenden Bodens abheben. nregelmäßigkeiten im Erdmagnetfeld lassen sich mit Hilfe von Magnetometern orten, die es in verschiedenen Bau- und Funktionsweisen gibt. Außerhalb der Archäologie werden Magnetometer etwa zur Prospektion von Bodenschätzen oder auch im militärischen Bereich (metergenaue Ortung von getauchten Unterseebooten) genutzt. Menschliche Aktivitäten im Bereich der oberen Erdschichten hinterlassen meist mehr oder weniger schwache Unregelmäßigkeiten im Magnetfeld der Erde. So verändern etwa Bakterien, die durch Bodeneingriffe in tiefere Erdschichten gelangen, Prozesse der Bodenbildung und damit das örtliche Magnetfeld. Durch Erhitzung (z.B. durch Feuerstellen) werden Eisenminerale in Ton und Lehm magnetisiert. Oder ortsfremde

Gesteine werden bei der Errichtung von Gebäuden verwendet ( und bleiben als Fundament nach Abbruch der Gebäude zurück), deren magnetische Eigenschaften sich deutlich von denen des normalerweise anstehenden Bodens abheben.

n der Archäologie wird Magnetometerprospektion zur Ortung und Darstellung von Strukturen bis zu ca. 2 m Tiefe genutzt. Dabei werden die (meist sehr schwachen) Anomalien mit hochwertigen Geräten aufgezeichnet, indem man ein vorher genau vermessenes und im Gelände abgestecktes Raster "abgeht". Das Gerät zeichnet dabei in regelmäßigen Abständen (meist ca. 50 cm. 1/1.000.000 des "normalen" Erdmagnetfeldes, dessen Stärke in Europa ca. 40 - 55 Microtesla beträgt) auf. Die Daten können dann z.B. als kontrastverstärkte Graustufen in einem Lageplan der vermessene Flächen dargestellt werden. So lassen sich z.B. die Grundrisse von Gebäuden anhand der durch die Fundamentreste erzeugten Anomalien darstellen. n der Archäologie wird Magnetometerprospektion zur Ortung und Darstellung von Strukturen bis zu ca. 2 m Tiefe genutzt. Dabei werden die (meist sehr schwachen) Anomalien mit hochwertigen Geräten aufgezeichnet, indem man ein vorher genau vermessenes und im Gelände abgestecktes Raster "abgeht". Das Gerät zeichnet dabei in regelmäßigen Abständen (meist ca. 50 cm. 1/1.000.000 des "normalen" Erdmagnetfeldes, dessen Stärke in Europa ca. 40 - 55 Microtesla beträgt) auf. Die Daten können dann z.B. als kontrastverstärkte Graustufen in einem Lageplan der vermessene Flächen dargestellt werden. So lassen sich z.B. die Grundrisse von Gebäuden anhand der durch die Fundamentreste erzeugten Anomalien darstellen.

Ein sehr schönes Beispiel für den Erfolg der Magnetometerprospektion finden Sie hier. weiter weiter . Leider kann der Verf. zur Zeit noch nicht auf die Ergebnisse der im Kastell Gelduba durchgeführten Messungen zugreifen, da sie sich noch in der Bearbeitungsphase befinden. . Leider kann der Verf. zur Zeit noch nicht auf die Ergebnisse der im Kastell Gelduba durchgeführten Messungen zugreifen, da sie sich noch in der Bearbeitungsphase befinden.

-

9

NUTZWERT FÜR DIE ARCHÄOLOGIE

ie Magnetometerprospektion (neben anderen geophysikalischen Verfahren) steht inzwischen als eigenständige Methode gleichberechtigt neben den klassischen archäologischen Methoden der Feldbegehung und der Ausgrabung. Sie eignet sich besonders gut zur großflächigen und kostengünstigen Erkundung von Bodendenkmälern, deren Position zwar bereits bekannt ist, deren Ausgrabung aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich oder nicht erwünscht ist. So kann der Bodendenkmalpfleger ohne kostspielige Ausgrabung, die ja auch immer Zerstörung der Fundstelle bedeutet, in Erfahrung bringen, was an archäologischer Substanz zu erwarten ist. Häufig ist ohne entsprechende Funde eine ungefähre zeitliche und funktionale Einordnung der Strukturen möglich - z.B. anhand

typischer Gebäudegrundrisse. Spätere Ausgrabungen können aufgrund vorher gewonnener Magnetometerergebnisse sehr viel effektiver geplant werden. ie Magnetometerprospektion (neben anderen geophysikalischen Verfahren) steht inzwischen als eigenständige Methode gleichberechtigt neben den klassischen archäologischen Methoden der Feldbegehung und der Ausgrabung. Sie eignet sich besonders gut zur großflächigen und kostengünstigen Erkundung von Bodendenkmälern, deren Position zwar bereits bekannt ist, deren Ausgrabung aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich oder nicht erwünscht ist. So kann der Bodendenkmalpfleger ohne kostspielige Ausgrabung, die ja auch immer Zerstörung der Fundstelle bedeutet, in Erfahrung bringen, was an archäologischer Substanz zu erwarten ist. Häufig ist ohne entsprechende Funde eine ungefähre zeitliche und funktionale Einordnung der Strukturen möglich - z.B. anhand

typischer Gebäudegrundrisse. Spätere Ausgrabungen können aufgrund vorher gewonnener Magnetometerergebnisse sehr viel effektiver geplant werden.

-

10

MAGNETOMETRIE IM KASTELL IN KREFELD-GELLEP

as Gelände des Kastells in

Krefeld-Gellep ist aus mehreren Gründen ein besonders dankbares Objekt für eine Magnetometerprospektion. Seine Position und ungefähre Ausdehnung ist as Gelände des Kastells in

Krefeld-Gellep ist aus mehreren Gründen ein besonders dankbares Objekt für eine Magnetometerprospektion. Seine Position und ungefähre Ausdehnung ist

durch Ausgrabungen bereits bekannt. Allerdings konzentrieren sich diese Ausgrabungen bislang auf bestimmte Teilbereiche, so dass wichtige Informationen zu den Gebäudestrukturen der Anlage der Forschung noch nicht zugänglich sind. Eine vollständige Ausgrabung ist nicht erwünscht, da das Kastell als hochkarätiges Bodendenkmal möglichst nicht ausgegraben, sondern unangetastet im Boden belassen werden sollte. Die Magnetometerprospektion kann also entscheidend zur Beantwortung einer Vielzahl von bauhistorischen Fragen beitragen. Aufgrund der Ergebnisse der bisherigen Ausgrabungen ist zu erwarten, dass mit dem Verfahren eine Vielzahl

unterschiedlicher Baubefunde im Kastell geortet werden kann. durch Ausgrabungen bereits bekannt. Allerdings konzentrieren sich diese Ausgrabungen bislang auf bestimmte Teilbereiche, so dass wichtige Informationen zu den Gebäudestrukturen der Anlage der Forschung noch nicht zugänglich sind. Eine vollständige Ausgrabung ist nicht erwünscht, da das Kastell als hochkarätiges Bodendenkmal möglichst nicht ausgegraben, sondern unangetastet im Boden belassen werden sollte. Die Magnetometerprospektion kann also entscheidend zur Beantwortung einer Vielzahl von bauhistorischen Fragen beitragen. Aufgrund der Ergebnisse der bisherigen Ausgrabungen ist zu erwarten, dass mit dem Verfahren eine Vielzahl

unterschiedlicher Baubefunde im Kastell geortet werden kann.

Beispiel: Burgus von Bodenbach (Eifel)

ie im nebenstehenden Magnetogramm erkennbare, wahrscheinlich spätantike Wehranlage wurde im Jahre ie im nebenstehenden Magnetogramm erkennbare, wahrscheinlich spätantike Wehranlage wurde im Jahre

2003 von dem Archäologenteam geortet, das gegenwärtig auch die Magnetometerprospektion im Kastell in Krefeld-Gellep durchführt. Der Begriff BVRGVS ist aus der Antike als Fachterminus für Wehrtürme überliefert, In der archäologischen Forschung bezeichnet man damit

allgemein stärker befestigte

Grenzwachtürme des 3., 4. und 5. Jahrhunderts sowie kleinere, meist turmartige Wehranlagen im Grenzhinterland. Letztere dienten entweder als "Fluchtburgen" für die Zivilbevölkerung, als befestigte Getreidespeicher oder zur Sicherung von Straßen oder sonstigen Verkehrswegen. 2003 von dem Archäologenteam geortet, das gegenwärtig auch die Magnetometerprospektion im Kastell in Krefeld-Gellep durchführt. Der Begriff BVRGVS ist aus der Antike als Fachterminus für Wehrtürme überliefert, In der archäologischen Forschung bezeichnet man damit

allgemein stärker befestigte

Grenzwachtürme des 3., 4. und 5. Jahrhunderts sowie kleinere, meist turmartige Wehranlagen im Grenzhinterland. Letztere dienten entweder als "Fluchtburgen" für die Zivilbevölkerung, als befestigte Getreidespeicher oder zur Sicherung von Straßen oder sonstigen Verkehrswegen.

-

11

WAS IST IM MAGNETOGRAMM ZU ERKENNEN?

er BVRGVS von Bodenbach konnte anhand seiner drei Wehrgräben (1-3) erkannt werden. Diese sind wahrscheinlich ca. 5,5 - 2,3 m breit; über die Tiefe der Gräben können mit dem Verfahren der Magnetometrie natürlich keine Informationen gewonnen werden. Die Ostseite der Anlage scheint schlecht erhalten zu sein, weil hier die Anomalien der Gräben sehr viel schmaler sind als an der Westseite. Möglicherweise ist der innere Graben an der Westseite deshalb besonders gut erkennbar, weil er hier mit Steinen verfüllt ist, das besonders stark magnetisch "zeichnet". Die Gesamtanlage nimmt eine Fläche von ca. 57 x 64 m ein (ca. 3650 m²), der innerhalb der Gräben nutzbare Raum misst ca. 42 x 32 m (etwas mehr als 1300 m²). Innerhalb des von den Gräben

umgebenen Areals sind weitere, nicht so einfach zu deutende Anomalien zu erkennen. Bei der sehr "unruhigen" Zone in der Mitte des Innenraumes (ca. 23 x 28 m) könnte es sich um das zentrale Gebäude der Anlage handeln (4), wahrscheinlich einen Wehrturm. Mauerfluchten o. ä. sind im Magnetogramm aber nicht zu erkennen. Eine quadratische Anomalie an der Nordseite der Anlage ist derzeit nicht zu deuten (5); eine lineare Anomalie ebenfalls im Nordosten könnte man als Entwässerungsleitung aus Tonrören o-ä. deuten (6). Eine mäandrierend von Süden nach Norden verlaufende Struktur kann vermutlich als Erosionsrinne bezeichnet werden (7). er BVRGVS von Bodenbach konnte anhand seiner drei Wehrgräben (1-3) erkannt werden. Diese sind wahrscheinlich ca. 5,5 - 2,3 m breit; über die Tiefe der Gräben können mit dem Verfahren der Magnetometrie natürlich keine Informationen gewonnen werden. Die Ostseite der Anlage scheint schlecht erhalten zu sein, weil hier die Anomalien der Gräben sehr viel schmaler sind als an der Westseite. Möglicherweise ist der innere Graben an der Westseite deshalb besonders gut erkennbar, weil er hier mit Steinen verfüllt ist, das besonders stark magnetisch "zeichnet". Die Gesamtanlage nimmt eine Fläche von ca. 57 x 64 m ein (ca. 3650 m²), der innerhalb der Gräben nutzbare Raum misst ca. 42 x 32 m (etwas mehr als 1300 m²). Innerhalb des von den Gräben

umgebenen Areals sind weitere, nicht so einfach zu deutende Anomalien zu erkennen. Bei der sehr "unruhigen" Zone in der Mitte des Innenraumes (ca. 23 x 28 m) könnte es sich um das zentrale Gebäude der Anlage handeln (4), wahrscheinlich einen Wehrturm. Mauerfluchten o. ä. sind im Magnetogramm aber nicht zu erkennen. Eine quadratische Anomalie an der Nordseite der Anlage ist derzeit nicht zu deuten (5); eine lineare Anomalie ebenfalls im Nordosten könnte man als Entwässerungsleitung aus Tonrören o-ä. deuten (6). Eine mäandrierend von Süden nach Norden verlaufende Struktur kann vermutlich als Erosionsrinne bezeichnet werden (7).

-

12

Dendrochronologie (Baumringdatierung)

ie

Dendrochronologie ist eine naturwissenschaftliche Methode zur genauen

Altersbestimmung von Holzproben. Durch dendrochronologische Untersuchung

kann man feststellen, in welchem Jahr ein Baum gefällt wurde, wenn ie

Dendrochronologie ist eine naturwissenschaftliche Methode zur genauen

Altersbestimmung von Holzproben. Durch dendrochronologische Untersuchung

kann man feststellen, in welchem Jahr ein Baum gefällt wurde, wenn

seine

Jahresringe an einem Pfosten, Balken oder sonstigen Gegenstand

ausreichend gut erhalten sind. In Baumringen der Holzfunde ist uns ein

naturgegebener und unverfälschter Kalender überliefert. seine

Jahresringe an einem Pfosten, Balken oder sonstigen Gegenstand

ausreichend gut erhalten sind. In Baumringen der Holzfunde ist uns ein

naturgegebener und unverfälschter Kalender überliefert.

Diese Datierungsmethode basiert auf der Erscheinung, das

das Wachstum der Bäume in gemäßigten Klimazonen einem jährlichen

Rhythmus unterworfen ist. In unseren Breiten wachsen Bäume vom Frühjahr

bis Herbst, legen während der Wintermonate eine Pause ein, die im

folgenden Frühjahr durch erneute Zellproduktion abgelöst wird.

Das wird auf dem Querschnitt des Holzes - wie etwa auf

einem Baumstumpf -, in Form von Jahresringen sichtbar. Auf dem

Querschnitt zeigt sich von außen nach innen die Rinde, das Splint-

und Kernholz sowie das Mark.

(Abb. 1)

Verfolgt man die Jahresringe über eine Reihe von Jahren, so

fällt häufig schon mit dem bloßen Auge die unterschiedliche Breite der

Ringe auf. Diese Schwankungen in der Breite werden von mehreren äußeren

und inneren Faktoren verursacht. Ein wesentlicher Faktor ist das

jährlich wechselnde Klima, das die Ausbildung charakteristischer

Jahresringbreitenmuster bewirkt, die bei Bäumen einer Art über größere

Gebiete markant sind. Für Eiche bestehen Baumringkalender, die

fast bis 8000 v. Chr. zurückreichen.

-

13 IMPRESSIONEN AUS DER COLONIA ULPIA TRAIANA

Reisebericht eines Römers aus Gelduba

von Detlef Stender

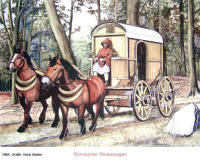

ine Reise mit dem oben abgebildeten Reisewagen konnte von Gelduba zur Colonia Ulpia Traiana durchgeführt werden. Die CUT war ein Ort, wo das Leben pulsierte. Ein Besuch des Theaters mit den Auftritten der Gladiatoren war ein großes Erlebnis für einen Römer aus dem Lagerdorf von Gelduba. Wenn man etwas Glück hatte, waren gerade Soldaten in der Colonia Ulpia Traiana. Schauen wir uns die nachfolgenden Bilder an und tauchen ein in die Geschichte längs vergangener Tage. ine Reise mit dem oben abgebildeten Reisewagen konnte von Gelduba zur Colonia Ulpia Traiana durchgeführt werden. Die CUT war ein Ort, wo das Leben pulsierte. Ein Besuch des Theaters mit den Auftritten der Gladiatoren war ein großes Erlebnis für einen Römer aus dem Lagerdorf von Gelduba. Wenn man etwas Glück hatte, waren gerade Soldaten in der Colonia Ulpia Traiana. Schauen wir uns die nachfolgenden Bilder an und tauchen ein in die Geschichte längs vergangener Tage.

Klicken Sie auf die

kleinen Bilder und studieren das römische Militär

Auf dem Weg zum Exerzierplatz Legionäre ziehen an uns vorbei Ein Soldat mit Marschgepäck

Der Centurio gefolgt vom Standartenträger maschiert vorweg. Die Truppenangehörigen folgen ihm in strammen Schritt.

Der primus pilus (erster Centurio einer Legion) nahm in der Rangfolge eine Sonderposition ein. Sein Amt zu erreichen setzte eine beträchtliche Bildung und ein sehr gutes administatives Können voraus, und war so nur für ganz Wenige zu erreichen. Der primus pilus konnte dann auch in den Legionsstab aufsteigen, es evtl. bis zum praefectus castrorum (Lagerpräfekt) bringen. Besondere Kennzeichen der Centurionen waren zum einen der quergestellte Helmbusch (crista transversa), der die Helme zierte. So hob sich der Centurio von der Masse der Soldaten ab und war auch im Gedränge eindeutig zu identifizieren. Zum anderen trug er die vitis (Rebstock) bei sich, das eigentliche Rangabzeichen und Zeichen der Disziplinargewalt. Durch Korruption (Freikaufen von unliebsamen Diensten) und ihre Disziplinargewalt (bis hin zur Todesstrafe) waren sie die gefürchtetsten Männer in der Legion. In voller Rüstung und mit Schildern in der Hand maschieren sie an uns vorbei.

Der römische Legionär war ein schwerbewaffneter, gut geschützter Infanterist. Er schützte sich mit Helm (der Helm war mit einem Helmbusch verziert), Panzer (Brustpanzer usw., je in verschiedenen Ausführungen), dazu mit einem Schild von länglicher, gewölbter Form. Seine Angriffswaffen waren das halblange, breitklingige Schwert (gladius) für Hieb und Stich, der Wurfspeer (pilum), bestehend aus einem über 2 m langen Schaft aus Eichenholz und einer Eisenspitze, die vorne gehärtet war. Auf dem Exerzierplatz findet gerade eine Parade statt. Der Drill der Truppe ist beeindruckend.

Das Signalhorn erklingt.

Neben der optischen Befehlsübermittlung durch das signum, wurde das Horn (cornu) zur akustischen Weiterleitung von Befehlen eingesetzt. Dieses, zum dreiviertel Kreis gebogene, drei Oktaven umfassende Horn wurde von einem unteroffiziersdienstgrad, dem Cornicen geblasen. Wie der Signifer, war der Cornicen ein duplicarius (doppelter Soldempfänger), der durch seine akustischen Signale die Befehle über eine größere Strecke weiter gab. Ausrüstungsmäßig unterscheidet sich der Cornicen nicht vom Signifer. Auch er trug auf dem Helm ein Tierfell, was ihn optisch, genau wie den Signifer, von den anderen Legionären unterschied.cornicen und Signifer waren funktional miteinander verbunden, wurde das cornu geblasen, bewegte sich das signum und damit auch die Truppe. Ob dem Cornicen und damit dem cornu weitere, musikalische Aufgaben oblagen, ist nicht gesichert, man kann aber davon ausgehen, dass es Militärmusik im heutigen Sinne nicht gab. Ein Soldat zieht an uns vorüber auf seinem Rücken trägt er das schwere Kampfgepäck.

Neben Bekleidung und Bewaffnung führte der Legionär auf dem Marsch in seinem Marschgepäck (sarcina) noch weitere Gegenstände mit sich. In einem Mantelsack wurde die paenula (Soldatenmantel mit Kapuze) und Ersatztuniken aufbewahrt, eventuell auch zusätzliche Kleidungsstücke für kältere Witterung. Für ein wenig Komfort in den Zelten sorgten mitgeführte Decken und Felle. Eine Ledertasche beinhaltete kleinere Gerätschaften und Werkzeuge wie Messer, Besteck oder Zündzeug sowie persönliche Gegenstände und natürlich das Geld des Soldaten. Nahrungsrationen wurden in einem Netz (reticulum) oder auch in der Tasche aufbewahrt. Für Flüssigkeiten diente die Feldflasche. Ausserdem trug jeder Legionär einen Bronzeeimer (situla) und eine Kasserolle (patera) für die Zubereitung der Nahrung bei sich. Zum Teil wurde von den Soldaten auch Pionierwerkzeug getragen. Ein voll ausgerüsteter Legionär hatte etwa 40-45 kg zu tragen Dann steht plötzlich ein Retiarier vor uns. Der Glatiator sieht wirklich furchterregend aus.

Der Retiarier: Der wendige (weil kaum gepanzerte) Retiarier schützte seinen Körper nur durch einen Armpanzer mit festem Schulterschild, hinter dem er bei einem Hieb des Gegners den Kopf verbergen konnte. Seine Angriffswaffen waren das Wurfnetz, der Dreizack und ein langer Dolch.

Die Reiter sind auf dem Weg ins Amphitheater, dort werden spannende Kämpfe ausgetragen, die nicht immer blutig ausgehen werden.

Eques: Berittener Gladiator. Seine Schutzwaffen waren ein flacher Helm mit Visier, ein leichter Brustpanzer unter kurzer Tunika, Bandagen am Waffenarm und ein kleiner runder Schuld. Solange der Eques im Sattel saß, kämpfte er vor allem mit der Lanze, abgesessen aber auch mit dem Schwert.

Viele Besucher haben sich mittlerweile eingetroffen. Die Gladiatoren beginnen den aufregenden Kampf. Das Volk jubelt und im Hintergrund spielt eine Musikgruppe. Der Kampf der Gladiatoren endete diesmal tödlich. Dem Sieger ist der Beifall des Volkes sicher.....

Ein Kampf konnte auf vier Weisen enden:

durch den Tod eines der Kontrahenten während des Kampfes, dadurch, dass einer der Unterlegenen aufgab und auf Verlangen des Publikums oder des Spieleveranstalters noch in der Arena durch seinen Gegner hinrichtungsmäßig getötet wurde, Aufgabe eines der Kämpfer und Begnadigung des Gladiators durch das Publikum oder den Spieleveranstalter (sogenannte missio), die Entscheidung, dass das Gefecht unentschieden ausging (sogenannte stantes missi)

Auf dem Weg zum Exerzierplatz

Der Centurio gefolgt vom Standartenträger maschiert vorweg. Die Truppenangehörigen folgen ihm in strammen Schritt.

Der primus pilus (erster Centurio einer Legion) nahm in der Rangfolge eine Sonderposition ein. Sein Amt zu erreichen setzte eine beträchtliche Bildung und ein sehr gutes administatives Können voraus, und war so nur für ganz Wenige zu erreichen. Der primus pilus konnte dann auch in den Legionsstab aufsteigen, es evtl. bis zum praefectus castrorum (Lagerpräfekt) bringen. Besondere Kennzeichen der Centurionen waren zum einen der quergestellte Helmbusch (crista transversa), der die Helme zierte. So hob sich der Centurio von der Masse der Soldaten ab und war auch im Gedränge eindeutig zu identifizieren. Zum anderen trug er die vitis (Rebstock) bei sich, das eigentliche Rangabzeichen und Zeichen der Disziplinargewalt. Durch Korruption (Freikaufen von unliebsamen Diensten) und ihre Disziplinargewalt (bis hin zur Todesstrafe) waren sie die gefürchtetsten Männer in der Legion.

-

14 Ein römischer "SCORPIO" im Einsatz

Kurzfilm von Archäologie in Krefeld

urch die Römergruppe LEGIO XV PRIMIGENIA

wurde ein römischer "SCORPIO" nachgebaut. Tödliche Pfeile vom Torsionsgeschütz des "Scorpio" verschossen verhalfen der römischen Truppe entscheidende Vorteile im Gefecht. Die Geschütze wurden mobil eingesetzt. Selbst vom Schiff aus wurden die Pfeile verschossen. Der von Alexander Schneider rekonstruierte "SCORPIO" hat eine Zugkraft von 1500 kg. Archäologie in Krefeld begleitete das Experiment auf der Anhöhe in Wallrath und drehte die nachfolgenden Filmszenen. urch die Römergruppe LEGIO XV PRIMIGENIA

wurde ein römischer "SCORPIO" nachgebaut. Tödliche Pfeile vom Torsionsgeschütz des "Scorpio" verschossen verhalfen der römischen Truppe entscheidende Vorteile im Gefecht. Die Geschütze wurden mobil eingesetzt. Selbst vom Schiff aus wurden die Pfeile verschossen. Der von Alexander Schneider rekonstruierte "SCORPIO" hat eine Zugkraft von 1500 kg. Archäologie in Krefeld begleitete das Experiment auf der Anhöhe in Wallrath und drehte die nachfolgenden Filmszenen.

zurück zu

News

|

|