Das Kastell

ie Besatzung des Kastells GELDVBA bestand um 200 n. Chr. wahrscheinlich aus der COHORS SECVNDA VARCIANORVM EQUITATA CIVIVM ROMANORVM, einer teilberittenen AUXILIAR-Einheit ie Besatzung des Kastells GELDVBA bestand um 200 n. Chr. wahrscheinlich aus der COHORS SECVNDA VARCIANORVM EQUITATA CIVIVM ROMANORVM, einer teilberittenen AUXILIAR-Einheit  mit einer Sollstärke von 500 Mann. Die ursprünglich im Gebiet der keltischen VARCIANER in der römischen Provinz. Pannonien (heute Ungarn) aufgestellte Truppe kam anscheinend schon Ende der 80er Jahre, also über 100 Jahre zuvor nach GELDVBA.

Mittlerweile stammten vermutlich viele der "nachgewachsenen" Soldaten aus der näheren Umgebung.

Der gelleper Matronenstein (im Vorraum) zeigt allerdings, dass es auch weiterhin Zuzug vom Balkan gegeben hat, denn die Stifter, eine acht Mann starke Stubenbelegschaft (CONTVBERNIVM) geben als Heimat die Provinz Dacien an (heute Rumänien). Die Soldaten der Einheit besaßen das römische Bürgerrecht. mit einer Sollstärke von 500 Mann. Die ursprünglich im Gebiet der keltischen VARCIANER in der römischen Provinz. Pannonien (heute Ungarn) aufgestellte Truppe kam anscheinend schon Ende der 80er Jahre, also über 100 Jahre zuvor nach GELDVBA.

Mittlerweile stammten vermutlich viele der "nachgewachsenen" Soldaten aus der näheren Umgebung.

Der gelleper Matronenstein (im Vorraum) zeigt allerdings, dass es auch weiterhin Zuzug vom Balkan gegeben hat, denn die Stifter, eine acht Mann starke Stubenbelegschaft (CONTVBERNIVM) geben als Heimat die Provinz Dacien an (heute Rumänien). Die Soldaten der Einheit besaßen das römische Bürgerrecht.

as Kastell war um 200 immer noch eher ein Feldlager als eine auf Verteidigung ausgelegte Festung. Die Truppe as Kastell war um 200 immer noch eher ein Feldlager als eine auf Verteidigung ausgelegte Festung. Die Truppe  sollte im Kriegsfalle ausrücken und den Feind aktiv bekämpfen. Die Kasernen bestand nach wie vor aus schlichten Holzfachwerkbauten. Da man ihre Fläche ursprünglich für eine vollberittene Truppe berechnet hatte, waren nun in einigen der überzähligen Räume Werkstätten eingerichtet (Eisen, Buntmetall, Glas) sollte im Kriegsfalle ausrücken und den Feind aktiv bekämpfen. Die Kasernen bestand nach wie vor aus schlichten Holzfachwerkbauten. Da man ihre Fläche ursprünglich für eine vollberittene Truppe berechnet hatte, waren nun in einigen der überzähligen Räume Werkstätten eingerichtet (Eisen, Buntmetall, Glas)

In Stein ausgeführt hatte man neben der Kastellmauer mit Türmen und Toren nur das Stabgebäude (PRINCIPIA) in der Lagermitte sowie die an der Rheinseite liegenden Speicher (einer wurde ausgraben). Die Lagerwerkstätten (FABRICAE) standen zwar auch auf steinernen Fundamenten, waren aber wohl - wie das Wohnhaus des Kommandanten (PRAETORIVM) - nicht ganz in Stein ausgeführt, sondern in Kombinationen aus Steinen, Lehmziegeln und Holz.

2 Exerzierplatz (CAMPVS)

er Exerzierplatz im Modell ist eine freie Rekonstruktion. Man weiß aber aus römischen Quellen, dass jede er Exerzierplatz im Modell ist eine freie Rekonstruktion. Man weiß aber aus römischen Quellen, dass jede  Reitereinheit über einen entsprechenden Übungsplatz verfügt hat. Wo dieser jedoch in Gellep gelegen hat, konnte bislang mit archäologischen Mitteln noch nicht geklärt werden. Die Rekonstruktion berücksichtigt daher allein die Topographie der Umgebung des Kastells. Außer durch eine große, möglichst ebene Rasenfläche, zeichnet sich ein CAMPVS in der Regel durch randlich aufgestellte Weihealtäre für die CAMPESTRES aus, die Schutzgeister des Exerzierplatzes aus. Reitereinheit über einen entsprechenden Übungsplatz verfügt hat. Wo dieser jedoch in Gellep gelegen hat, konnte bislang mit archäologischen Mitteln noch nicht geklärt werden. Die Rekonstruktion berücksichtigt daher allein die Topographie der Umgebung des Kastells. Außer durch eine große, möglichst ebene Rasenfläche, zeichnet sich ein CAMPVS in der Regel durch randlich aufgestellte Weihealtäre für die CAMPESTRES aus, die Schutzgeister des Exerzierplatzes aus.

Auf dem CAMPVS wurden auch Paraden abgehalten und Wettkämpfe ausgefochten. Das Spiele dieser Art in GELDVBA stattfanden, zeigt der Fund eines eisernen Paradehelms in einem Grabe aus dem zweiten Jahrhundert.

3 Lagervorstadt (VICVS)

u jedem Kastell gehörte eine unbefestigte Lagervorstadt mit Werkstätten, Läden (TABERNAE), Gastronomiebetrieben (TABERNAE, COCINAE /Garküchen oder CAUPONAE / Kneipen) sowie anderen Vergnügungsstätten. Die Truppe wollte versorgt sein. Außerdem vertilgte sie wegen des

regelmäßig ausgezahlten Soldes über eine vergleichsweise große Kaufkraft. Dann brauchte man Unterkünfte (1) die Familien der Soldaten. Zwar galt lange Zeit ein Heiratsverbot für die Dauer der Dienstzeit, doch hinderte dies nur wenige an der Gründung einer inoffiziellen Familie. Kaiser Septimius Severus beugte sich schließlich um 200 n. Chr. der Realität und hob das Verbot auf. u jedem Kastell gehörte eine unbefestigte Lagervorstadt mit Werkstätten, Läden (TABERNAE), Gastronomiebetrieben (TABERNAE, COCINAE /Garküchen oder CAUPONAE / Kneipen) sowie anderen Vergnügungsstätten. Die Truppe wollte versorgt sein. Außerdem vertilgte sie wegen des

regelmäßig ausgezahlten Soldes über eine vergleichsweise große Kaufkraft. Dann brauchte man Unterkünfte (1) die Familien der Soldaten. Zwar galt lange Zeit ein Heiratsverbot für die Dauer der Dienstzeit, doch hinderte dies nur wenige an der Gründung einer inoffiziellen Familie. Kaiser Septimius Severus beugte sich schließlich um 200 n. Chr. der Realität und hob das Verbot auf.

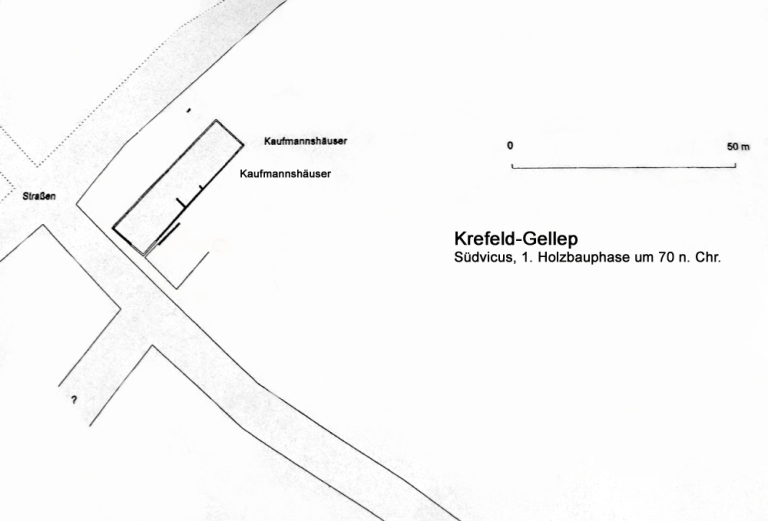

In Gelduba lag der größte Teil des VICVS an der Südseite des Kastells. Hier

befanden sich auch die Bäder (4), die Häuser der Fernhandels Kaufleute (9) und die Herberge für Dienstreisende (5). Ausgegraben wurden ferner drei Kneipen, darunter auch eine der Zeit um 200, vier Handwerkerhäuser und ein kleiner Marktplatz (Straßenkreuzung) mit angrenzenden Ladenlokalen (TABERNAE). befanden sich auch die Bäder (4), die Häuser der Fernhandels Kaufleute (9) und die Herberge für Dienstreisende (5). Ausgegraben wurden ferner drei Kneipen, darunter auch eine der Zeit um 200, vier Handwerkerhäuser und ein kleiner Marktplatz (Straßenkreuzung) mit angrenzenden Ladenlokalen (TABERNAE).

Der Markt im VICVS wurde erst in der Zeit der Frankeneinfälle (nach 230) mit etwas größerer Fläche ausgestattet. Zuvor bot er kaum Platz für die Stände auswärtiger Händler und damit regelmäßige Wochenmärkte (NUNDINAE). Dafür gab es zahlreiche feste TABERNAE, die allerdings anders als in den gewöhnlichen VICI meist nicht in die Vorderfronten der Häuser eingebaut, sondern in separaten Buden oder sogar ganzen Budenzeilen untergebracht waren. Diese Bauweise ist vor allem für Hafenstädte charakteristisch. Sie deutet auf die Niederlassungen von Händlern oder Schiffskaufleuten, die sich nur Saisonweise vor Ort aufhielten.

4 Kastellbad (BALNEVM)

chon die erste in Gelduba stationierte Truppe, die in Spanien aufgestellte ALA SULPICIA CIVIVM chon die erste in Gelduba stationierte Truppe, die in Spanien aufgestellte ALA SULPICIA CIVIVM  ROMANORVM, errichtete ein eigenes, wenn auch kleines Bad. Allerdings fiel dieses schon in der Mitte der 80er Jahre einem Feuer zum Opfer. Das zweite Bad war offenbar großzügiger angelegt. Allerdings ist es bislang kaum untersucht. Freigelegt wurde in erster Linie die westlich vorgelagerte steinerne Wandelhalle. Die nach außen geschlossene und nur zum Innenhof hin über eine Säulenreihe geöffnete Halle machte wohl einen wehrhaften Eindruck, denn in der Zeit der beginnenden Frankeneinfälle (nach 230) setzte man Wände zwischen die Säulen und richtete hier Wohnungen und

möglicherweise auch Ladenlokale ein.

Eine Bauinschrift berichtet dennoch von der Zerstörung und dem Wiederaufbau des Bades unter der Regierung des gallischen Kaisers Postumus 259-268 (siehe im Vorraum). Endgültig zerstört wurde das Bad anscheinend durch den großen Frankeneinfall der Jahre 274/75. Zwar gab es auch später noch in Gellep ein Bad, doch lag dieses jetzt innerhalb der schützenden Kastellmauern. ROMANORVM, errichtete ein eigenes, wenn auch kleines Bad. Allerdings fiel dieses schon in der Mitte der 80er Jahre einem Feuer zum Opfer. Das zweite Bad war offenbar großzügiger angelegt. Allerdings ist es bislang kaum untersucht. Freigelegt wurde in erster Linie die westlich vorgelagerte steinerne Wandelhalle. Die nach außen geschlossene und nur zum Innenhof hin über eine Säulenreihe geöffnete Halle machte wohl einen wehrhaften Eindruck, denn in der Zeit der beginnenden Frankeneinfälle (nach 230) setzte man Wände zwischen die Säulen und richtete hier Wohnungen und

möglicherweise auch Ladenlokale ein.

Eine Bauinschrift berichtet dennoch von der Zerstörung und dem Wiederaufbau des Bades unter der Regierung des gallischen Kaisers Postumus 259-268 (siehe im Vorraum). Endgültig zerstört wurde das Bad anscheinend durch den großen Frankeneinfall der Jahre 274/75. Zwar gab es auch später noch in Gellep ein Bad, doch lag dieses jetzt innerhalb der schützenden Kastellmauern.

5 Unterkunft für militärische Dienstreise (MANSIO)

ie Lage der MANSIO in Gelbuba entzieht sich bislang einem sicheren archäologischen Nachweis. Allerdings beobachtete Prof. A. Steeger in den 50er Jahren auf dem Gelände des südlichen VICVS während des Kiesabbaus Reste eines größeren Steingebäudes, das man vielleicht mit der gesuchten MANSIO in Verbindung bringen kann. Massive Steinbauten waren in Gelduba auch um 200 n. Chr. noch relativ selten und daher wohl überwiegend Sondernutzungen vorbehalten. ie Lage der MANSIO in Gelbuba entzieht sich bislang einem sicheren archäologischen Nachweis. Allerdings beobachtete Prof. A. Steeger in den 50er Jahren auf dem Gelände des südlichen VICVS während des Kiesabbaus Reste eines größeren Steingebäudes, das man vielleicht mit der gesuchten MANSIO in Verbindung bringen kann. Massive Steinbauten waren in Gelduba auch um 200 n. Chr. noch relativ selten und daher wohl überwiegend Sondernutzungen vorbehalten.

Eine MANSIO enthielt in der Regel neben den Räumen für die Bewirtung sowohl gut ausgestattete Wohnräume für die Reisenden selbst, als auch Stallungen für Pferde und Stellfläche oder Remisen für Reisewagen.

6 Viehgehege

elduba lag in römischer Zeit am westlichen Ende des Hellweges. Dieser alte Handelsweg verband Rhein und Elbe miteinander. Während des Mittelalters endete er in der Hansestadt Duisburg. Zuvor gelangte man vom Ruhrübergang bei Mühlheim-Broich direkt nach Gelduba. Nach Osten verlief der Weg am Nordrand der Mittelgebirge über Essen, Werl, Soest und Paderborn weiter Richtung Hildesheim und Braunschweig. Da es entlang des Weges viele Salzquellen gab, konnte man hier in Rom begehrten Landesprodukte aus wilden Tieren und Pflanzen besonders einfach konservieren. elduba lag in römischer Zeit am westlichen Ende des Hellweges. Dieser alte Handelsweg verband Rhein und Elbe miteinander. Während des Mittelalters endete er in der Hansestadt Duisburg. Zuvor gelangte man vom Ruhrübergang bei Mühlheim-Broich direkt nach Gelduba. Nach Osten verlief der Weg am Nordrand der Mittelgebirge über Essen, Werl, Soest und Paderborn weiter Richtung Hildesheim und Braunschweig. Da es entlang des Weges viele Salzquellen gab, konnte man hier in Rom begehrten Landesprodukte aus wilden Tieren und Pflanzen besonders einfach konservieren.

-

Tierimporte aus Germanien

eben Pelzen und Salzlake eingelegtem Fleisch transportierte man auf dem Wege offenbar auch lebende Wildtiere zum Rhein. Außer Bären für Zirkusspiele waren dies anscheinend vor allem Auerochsen (wohl meist Jungtiere) und Hirsche. Auerochsen kreuzte man gerne mit Hausrindern zur Aufzucht stärkerer Arbeitsochsen. eben Pelzen und Salzlake eingelegtem Fleisch transportierte man auf dem Wege offenbar auch lebende Wildtiere zum Rhein. Außer Bären für Zirkusspiele waren dies anscheinend vor allem Auerochsen (wohl meist Jungtiere) und Hirsche. Auerochsen kreuzte man gerne mit Hausrindern zur Aufzucht stärkerer Arbeitsochsen.

er römische Landwirtschaftsschriftsteller Columella beschreibt die Bauart von Wildgehegen in den nördlichen Provinzen. Starke Ähnlichkeit mit diesen Beschreibungen haben drei in Gellep während der 60er Jahre am Rand der Gräberfelder wohl als Viehschleusen dienenden Eingangsbauten versehene, extra starke Einzäunungen erfüllt offenbar alle Voraussetzungen für die Haltung von Auerochsen oder Wildrindern. er römische Landwirtschaftsschriftsteller Columella beschreibt die Bauart von Wildgehegen in den nördlichen Provinzen. Starke Ähnlichkeit mit diesen Beschreibungen haben drei in Gellep während der 60er Jahre am Rand der Gräberfelder wohl als Viehschleusen dienenden Eingangsbauten versehene, extra starke Einzäunungen erfüllt offenbar alle Voraussetzungen für die Haltung von Auerochsen oder Wildrindern.

7 Gräberfeld

er Fundort Krefeld-Gellep ist vor allem wegen seiner ausgedehnten und fast vollständige untersuchten Gräberfelder bekannt. Um das Jahr 200 ist die größte Ausdehnung jedoch er Fundort Krefeld-Gellep ist vor allem wegen seiner ausgedehnten und fast vollständige untersuchten Gräberfelder bekannt. Um das Jahr 200 ist die größte Ausdehnung jedoch  noch lange nicht erreicht. Da in der Antike jeder ein Recht auf ungestörte Totenruhe hatte, gab es im Prinzip keine Möglichkeit die Gräber neu zu belegen. Vielmehr musste der Bestattungsbereich ständig erweitert werden. Er war auch nur selten durch Zäune abgegrenzt. Vielmehr richtete man sich meist nach dem vorhandenen Wegenetz, denn die Toten sollten über die ebenerdig errichteten Monumente den Vorüberziehenden möglichst lange im Gedächtnis bleiben. noch lange nicht erreicht. Da in der Antike jeder ein Recht auf ungestörte Totenruhe hatte, gab es im Prinzip keine Möglichkeit die Gräber neu zu belegen. Vielmehr musste der Bestattungsbereich ständig erweitert werden. Er war auch nur selten durch Zäune abgegrenzt. Vielmehr richtete man sich meist nach dem vorhandenen Wegenetz, denn die Toten sollten über die ebenerdig errichteten Monumente den Vorüberziehenden möglichst lange im Gedächtnis bleiben.

Auch in Gellep konzentrierten sich die Gräber anfangs an Wegen und Straßen. Das älteste (römische) Gräberfeld lag nördlich des Mithräums (Nr. 10) und wird um 200 nur noch in wenigen Ausnahmefällen belegt. Erst später lebt die Bestattungstätigkeit hier wieder auf, denn das Land unterlag offenbar keiner wirtschaftlichen Nutzung. Seit der Gründung des Kastells 70 n. Chr. legte man die neuen Grabstellen meist an den Randflächen eines alten, noch aus vorrömischer Zeit stammenden Weges an. Der Weg führte ursprünglich weiter nach Norden auf die Mündung des Mühlenbaches und eine dort

liegende Rheinfurt zu. Von dem alten Weg dehnten sich Gräber einerseits nach Norden zur westlichen Ausfallstraße des Kastells (heute Latumer Str.). Das unmittelbare Vorgelände des Kastells blieb bestattungsfrei, weil es als Weideland für die Pferde der Soldaten benötigt wurde.

Allerdings wurden nicht alle Bewohner im beschriebenen Bereich bestattet. Auch an der großen Limesstraße (heute Düsseldorfer Straße) lagen vereinzelt Grabstätten, möglicherweise, weil man noch besser gesehen werden wollte. Schließlich hatte jeder ländliche Hof seine eigene Grabstätte (die Fundmeldung erfolgte durch Detlef Stender. Das Linner Grabungsteam konnte daraufhin rechtzeitig mehrere Gräber vor der endgültigen Zerstörung durch den Bagger bergen)

8 Markt

icht vor dem nördlichen Ausfalltor, der PORTA PRINCIPALIS SINISTRA, lag eine kleine, T-förmige Marktfläche. An der Südseite gab es ein Fundament für ein größeres Standbild. Außerdem waren große Teile um 200 mit einer hölzernen Halle überbaut, so dass man fast von einem kleinen FORVM sprechen kann. Zuvor gab es entlang einer Kies gepflasterten Mittelfläche Lehmbankette, auf denen Holzbuden und leichtere Marktstände aufgestellt werden konnten. Fest installiert waren einige Backöfen. icht vor dem nördlichen Ausfalltor, der PORTA PRINCIPALIS SINISTRA, lag eine kleine, T-förmige Marktfläche. An der Südseite gab es ein Fundament für ein größeres Standbild. Außerdem waren große Teile um 200 mit einer hölzernen Halle überbaut, so dass man fast von einem kleinen FORVM sprechen kann. Zuvor gab es entlang einer Kies gepflasterten Mittelfläche Lehmbankette, auf denen Holzbuden und leichtere Marktstände aufgestellt werden konnten. Fest installiert waren einige Backöfen.

Die Funde, vor allem die Münzen zeigen, dass der Markt seine Hauptblühtezeit am Ende des ersten Jahrhunderts erlebt hat. Später war er wohl weniger frequentiert. Anscheinend wurden hier hauptsächlich mit dem Schiff angelandete Lebensmittel vertrieben. Wegen der großen Nähe zum Kastelltor ist auch ein spezieller Truppenmarkt denkbar.

Die Wochenmärkte (NVNDINAE), auf denen auch die Bauern der Umgebung und fahrende Kleinhändler ihre Waren feilbieten konnten, wurden wohl nicht hier und auch nicht im Südvicus abgehalten, sondern an der großen Straßenkreuzung am Nordrand des Gräberfeldes (bei Nr. 10). Darauf deuten jedenfalls zahlreiche hier verlorene Münzen, aber auch die Scherben handgeformter germanischer Töpfe.

9

Das Viertel der Fernhandelskaufleute

n

zentraler Stelle innerhalb des Lagerdorfes und zugleich dicht am

Rheinufer lag das "Viertel" der Fernhandelskaufleute. Es bestand

aus einem Block dicht aneinander gereihter Gebäude, die zumindest auf

drei Seiten von Straßen umgeben waren. n

zentraler Stelle innerhalb des Lagerdorfes und zugleich dicht am

Rheinufer lag das "Viertel" der Fernhandelskaufleute. Es bestand

aus einem Block dicht aneinander gereihter Gebäude, die zumindest auf

drei Seiten von Straßen umgeben waren.

Unmittelbar an den Straßen lagen Reihen eingeschossiger

Verkaufsbuden oder Ladenzeilen, die der einheimischen Bauweise nach von

den Besitzern der angrenzenden

Häusern

in einem Zuge errichtet wurden. Sie waren jedoch wohl kaum alle für den

Eigenbedarf bestimmt, sondern wurden überwiegend an andere Händler,

gelegentlich auch Gastwirte verpachtet. Möglicherweise nutze man einen

Teil der Läden nur saisonal oder zu bestimmten Marktterminen. Häusern

in einem Zuge errichtet wurden. Sie waren jedoch wohl kaum alle für den

Eigenbedarf bestimmt, sondern wurden überwiegend an andere Händler,

gelegentlich auch Gastwirte verpachtet. Möglicherweise nutze man einen

Teil der Läden nur saisonal oder zu bestimmten Marktterminen.

Läden dieser Art gab es in vielen größeren römischen

Städten, meist sind sie jedoch kleiner. Auch standen sie nicht frei wie

hier in Gellep,

sondern waren in die Vorderteile der Häuser einbezogen. Freistehende

Läden gab es vor allem in den Hafenstädten. Daher entsprach dieser

Bautyp wohl in besonderer Weise den Bedürfnissen von Fernhändlern, die

sich nur saisonal in den jeweiligen Häfen aufhielten. Graffiti in

aramäischer Sprache

weisen auf die zeitweilige Anwesenheit von Syrern hin, bei denen

es sich um Kaufleute gehandelt haben könnte.

-

Anwesenheit von ansässigen Fernhandelskaufleuten

Hinter den Verkaufsbuden standen fünf große, mit der

Front nach Süden gerichtete Anwesen von Fernhandelskaufleuten. Eines

stand frei, während die anderen jeweils eine

gemeinsame

Wand mit dem Nachbarn besaßen. Ihre außergewöhnliche Größe wird

deutlich, wenn man zum Vergleich das übliche Haus eines Handwerkers

heranzieht, das in seinen Maßen dem sonst in anderen Lagerdörfern

beobachteten Bestand entspricht (im Modell rechts mit dunklem

Schieferdach). Der Zuschnitt der Parzellen der fünf Anwesen folgt

allerdings dem üblichen Streifenschema. Bei allen fünf Anwesen wurde der

vordere Teil von einem wahrscheinlich zweigeschossigen Lagerhaus

eingenommen. Lagerhäuser waren aus Sicherheitsgründen besonders massiv

ausgeführt. Den Zugang zu den Obergeschossen vermitteln anscheinend

breite, gegen kleine Innenhöfe geöffnete Treppenhäuser an den

Gebäuderückseiten. Auf unterschiedliche Spezialisierungen der jeweiligen

Händler deuten die Inneneinteilungen. So zeigten zwei der Lagerhäuser im

Erdgeschoß größere Hallen, während die übrigen in viele kleine Räume

unterteilt waren. Zurückgezogen hinter den den hoch aufragenden

Lagergebäuden befanden sich die privaten Wohnhäuser der (ortsansässigen)

Kaufleute. Erschlossen wurden sie auf der Vorderseite durch einen

Porticus

(Säulenhalle). Die Häuser selbst konnten sowohl zwei- als auch

eingeschossig ausgeführt sein. Sie enthielten - zumindest in einem Falle

ist dies sicher nachgewiesen - auch durch

Hypokausten

(Warmluftheizung) beheizbare Wohnräume. Die Latrinen oder

Abtritte waren anscheinend größtenteils an die Straßenkanäle

angeschlossen. Sie lagen z. Teil im Inneren der Häuser, aber auch

äußeren Anbauten (siehe linke Seite), oder in den kleinen Innenhöfen

zwischen Lagerhäusern und Vorhallen. gemeinsame

Wand mit dem Nachbarn besaßen. Ihre außergewöhnliche Größe wird

deutlich, wenn man zum Vergleich das übliche Haus eines Handwerkers

heranzieht, das in seinen Maßen dem sonst in anderen Lagerdörfern

beobachteten Bestand entspricht (im Modell rechts mit dunklem

Schieferdach). Der Zuschnitt der Parzellen der fünf Anwesen folgt

allerdings dem üblichen Streifenschema. Bei allen fünf Anwesen wurde der

vordere Teil von einem wahrscheinlich zweigeschossigen Lagerhaus

eingenommen. Lagerhäuser waren aus Sicherheitsgründen besonders massiv

ausgeführt. Den Zugang zu den Obergeschossen vermitteln anscheinend

breite, gegen kleine Innenhöfe geöffnete Treppenhäuser an den

Gebäuderückseiten. Auf unterschiedliche Spezialisierungen der jeweiligen

Händler deuten die Inneneinteilungen. So zeigten zwei der Lagerhäuser im

Erdgeschoß größere Hallen, während die übrigen in viele kleine Räume

unterteilt waren. Zurückgezogen hinter den den hoch aufragenden

Lagergebäuden befanden sich die privaten Wohnhäuser der (ortsansässigen)

Kaufleute. Erschlossen wurden sie auf der Vorderseite durch einen

Porticus

(Säulenhalle). Die Häuser selbst konnten sowohl zwei- als auch

eingeschossig ausgeführt sein. Sie enthielten - zumindest in einem Falle

ist dies sicher nachgewiesen - auch durch

Hypokausten

(Warmluftheizung) beheizbare Wohnräume. Die Latrinen oder

Abtritte waren anscheinend größtenteils an die Straßenkanäle

angeschlossen. Sie lagen z. Teil im Inneren der Häuser, aber auch

äußeren Anbauten (siehe linke Seite), oder in den kleinen Innenhöfen

zwischen Lagerhäusern und Vorhallen.

-

Bedeutung Gelduba's als Fernhandelsplatz

Anders als Xanten oder

Asciburgium / Asberg ist

der Rheinarm mit der Fahrrinne des

Gelleper Hafens nicht

während der Römerzeit verlandet.

Gelduba verfügte also immer

über hervorragende Verkehrsanbindungen. Das war wohl nicht der alleinige

Grund für die Ansiedlung von Fernhändlern. Wichtig war auch, das

Gelduba

in der Nähe eines rechtsrheinischen Fernweges, des Hellweges,

lag. An diesem Weg (zwischen Werl und Paderborn) gab es zahlreiche

salzhaltigen Quellen. Diese eigneten sich nicht alleine zur direkten

Salzgewinnung sondern erlaubten auch die schnelle Konservierung leicht

verderblicher Wildtier- und Pflanzenprodukte aus den

germanischen

Wäldern, darunter nicht nur Pelze sondern auch medizinische Extrakte und

Delikatessen für die feineren römischen Tafeln (In der Vitrine im

Treppenhaus sind Wildtierknochen zu sehen, die teilweise auf diesem Wege

nach Gelduba

gelangt sein könnten).

Das Viertel der Fernhandelskaufleute im Vicvs von Geldvba Das Viertel der Fernhandelskaufleute im Vicvs von Geldvba Das Viertel der Fernhandelskaufleute im Vicvs von Geldvba Das Viertel der Fernhandelskaufleute im Vicvs von Geldvba Das Viertel der Fernhandelskaufleute im Vicvs von Geldvba

Das Viertel der Fernhandelskaufleute im Vicvs von Geldvba

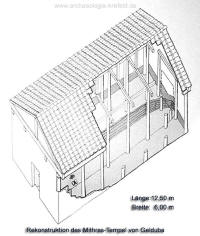

10 Mithräum, Kultschächte

m Westrand des Kastellhügels lagen - teilweise eingebettet in die Pferdeweiden - eine Reihe "privater" m Westrand des Kastellhügels lagen - teilweise eingebettet in die Pferdeweiden - eine Reihe "privater"  Kultplätze. Die meist aus dem Orient stammenden privaten Kulte waren wegen ihrer Zugangsbeschränkungen und Mysterienfeiern für viele Soldaten weit anziehender als die Staatskulte. Kultplätze. Die meist aus dem Orient stammenden privaten Kulte waren wegen ihrer Zugangsbeschränkungen und Mysterienfeiern für viele Soldaten weit anziehender als die Staatskulte.

Am Rande des alten Gräberfeldes im Nordwesten lag ein in Holz errichteter Tempel, der für den persischen Mithraskult errichtet wurde (Bild links). Mehrere Kultschächte wurden dicht an der großen Straßenkreuzung im Südwesten ausgegraben. Zumindest einer der Schächte scheint mit dem ägyptischen Isiskult in Verbindung gestanden zu haben, wie zwei große Kultscheren mit entsprechenden Darstellungen auf den Griffen nahe legen (siehe Treppenhaus). Außerdem enthielten die Schächte viel Keramik sowie viele Tierknochen und Pflanzenreste. Anders als bei gewöhnlichen Abfallgruben, gelangten etliche Gefäße vollständig in die Schächte. Auch zeigten zahlreiche Knochen nicht den sonst bei Schlachtabfällen üblichen Zerkleinerungsgrad. Schließlich deutet die Zusammensetzung der Pflanzenreste auf eine Bevorzugung exotischer Pflanzen als Opfergaben.

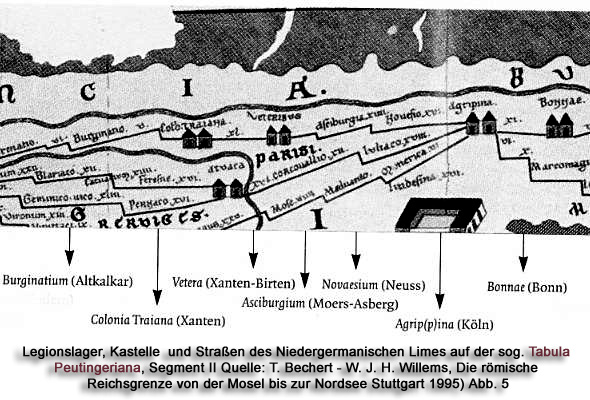

11 Fernstraße (Limesstraße)

ie große, den Rhein begleitende Limesstraße wurde wahrscheinlich unter der Regierung des Kaisers Tiberius (14-37) n. Chr.) endgültig ausgebaut. ie große, den Rhein begleitende Limesstraße wurde wahrscheinlich unter der Regierung des Kaisers Tiberius (14-37) n. Chr.) endgültig ausgebaut.  Vor allem hat man zu dieser Zeit die schwierige Strecke durch die Mittelgebirge (von Mainz bis Bonn) neu trassiert. Am Niederrhein standen allerdings bereits ab 12 v. Chr. größere Truppenkontingente, für die zumindest lokale Straßenverbindung ausgebaut oder neu geschaffen worden sein müssen. Angeblich soll schon unter der zweiten Statthalterschaft Agrippas (19 v. Chr.) mit Straßenbaumaßnahmen im Norden Galliens begonnen worden sein. Vor allem hat man zu dieser Zeit die schwierige Strecke durch die Mittelgebirge (von Mainz bis Bonn) neu trassiert. Am Niederrhein standen allerdings bereits ab 12 v. Chr. größere Truppenkontingente, für die zumindest lokale Straßenverbindung ausgebaut oder neu geschaffen worden sein müssen. Angeblich soll schon unter der zweiten Statthalterschaft Agrippas (19 v. Chr.) mit Straßenbaumaßnahmen im Norden Galliens begonnen worden sein.

Natürlich gab es auch vor Erscheinen der Römer bereits Wege, doch waren diese in der Regel nicht ausgebaut. Der wichtigste vorrömische Fernhandel auf Krefelder Gebiet verlief parallel zur Limesstraße ungefähr in der Trasse der heutigen Autobahn (A 57). Auch in Gellep konnte ein vorrömischer Weg beobachtet werden. Im Modell ist auch sein Verlauf im Bereich des Gräberfeldes (7) noch gekennzeichnet.

Die Limesstraße war nach einem Bodenaufschluss bei Moers-Asberg ca. 20 Fuß (6 m) breit und mit kräftigen Kiesaufträgen befestigt (siehe Bild rechts). Zu beiden Seiten gab es Straßengräben. Im Unterschied zu einheimischen Wegen hatten die römischen Ingenieure sie schnurgerade durch die Landschaft geschlagen und nur vor Rheinbögen abgeknickt. Die Limesstraße war nach einem Bodenaufschluss bei Moers-Asberg ca. 20 Fuß (6 m) breit und mit kräftigen Kiesaufträgen befestigt (siehe Bild rechts). Zu beiden Seiten gab es Straßengräben. Im Unterschied zu einheimischen Wegen hatten die römischen Ingenieure sie schnurgerade durch die Landschaft geschlagen und nur vor Rheinbögen abgeknickt.

Die Fernstraße diente in erster Linie der Beweglichkeit und der Versorgung des römischen Heeres sowie dem kaiserlichen Post- und Kurierdienst (CVRSVS PUBLICVS). Daneben standen sie- wenn möglich - aber auch dem privaten Verkehr zur Verfügung.

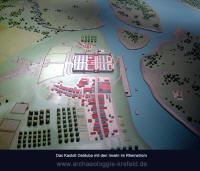

12 Gelleper Düne

as Kastell Gelduba liegt auf einer Kuppe einer flachen Sanddüne. Der Sand wurde nach Ende der letzten Eiszeit aus den nahen Flussbett ausgeweht. An den Rändern ist stellenweise feiner Flugsand (Löß) untermischt. Die Düne ruht auf Sanden und Kiesen der Rheinniederterrasse. Die Ostseite der Düne wurde durch den Rhein angeschnitten und fiel daher steil zum Flussufer hin ab. Die Kuppe erhob sich (in der Antike) ungefähr 9 m über den Mittelwasserstand des Rheins. Die auf der Düne freigelegten römischen Bauten waren daher zwischen

10 und 11 m tief. as Kastell Gelduba liegt auf einer Kuppe einer flachen Sanddüne. Der Sand wurde nach Ende der letzten Eiszeit aus den nahen Flussbett ausgeweht. An den Rändern ist stellenweise feiner Flugsand (Löß) untermischt. Die Düne ruht auf Sanden und Kiesen der Rheinniederterrasse. Die Ostseite der Düne wurde durch den Rhein angeschnitten und fiel daher steil zum Flussufer hin ab. Die Kuppe erhob sich (in der Antike) ungefähr 9 m über den Mittelwasserstand des Rheins. Die auf der Düne freigelegten römischen Bauten waren daher zwischen

10 und 11 m tief.

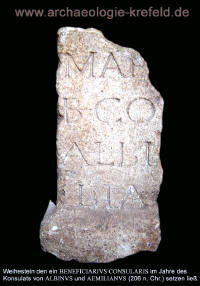

13 Benefiziarierstation

ie meisten Benefiziarier (Empfänger von Benefizien, verdienten Offizieren) betreuten Straßenstationen oder Polizeiposten waren fester Bestandteil des römischen Fernstraßennetzes. ie meisten Benefiziarier (Empfänger von Benefizien, verdienten Offizieren) betreuten Straßenstationen oder Polizeiposten waren fester Bestandteil des römischen Fernstraßennetzes.  Die Gelleper Station ist allerdings nicht durch Ausgrabungen nachgewiesen, sondern lediglich durch den Fund eines Weihesteines, den ein BENEFICIARIVS CONSVLARIS im Jahre des Konsuls von ALBINIVS und AEMILIANVS (206 n. Chr.) vermutlich am Ende seines Dienstabschnittes gesetzt hat. Die Gelleper Station ist allerdings nicht durch Ausgrabungen nachgewiesen, sondern lediglich durch den Fund eines Weihesteines, den ein BENEFICIARIVS CONSVLARIS im Jahre des Konsuls von ALBINIVS und AEMILIANVS (206 n. Chr.) vermutlich am Ende seines Dienstabschnittes gesetzt hat.

Im Modell wurde die Station an der Gelleper Seite des Mühlenbaches angesetzt. Der Mühlenbach bildete damals die Grenze zwischen der CIVITAS der UBII (dem Ubiergebiet) im Süden und der CIVTAS der CUGERNI (dem Cugernergebiet) im Norden (siehe 19)

-

Fragment eines Weihesteines

as ausgestellte Fragment wurde 1983 im Kastellgelände gefunden, nachdem bereits 1975 der rechte Teil im Hafenschutt entdeckt worden war. Dieser Teil (rot gekennzeichnet) befindet sich heute in Privatbesitz, jedoch erlaubt er eine fast vollständige Lesung der Inschrift. as ausgestellte Fragment wurde 1983 im Kastellgelände gefunden, nachdem bereits 1975 der rechte Teil im Hafenschutt entdeckt worden war. Dieser Teil (rot gekennzeichnet) befindet sich heute in Privatbesitz, jedoch erlaubt er eine fast vollständige Lesung der Inschrift.

MAR

[ ] ANVS

B-CO S PS ET S

ALBI NO ET AEM

(I)LIA NO CO [S]

Die Inschrift enthält viele Abkürzungen. Ergänzt lautet Sie:

MAR( ) ANVS B(ENEFICIARIVS) CO(N)S(VLARIVS) P(RO) S(E) ET S(UIS) ALBINO ET AEM(I)LIANO CO(N)S(VLIBVS)

"Mar( ) anus, Benefiziarier beim Stabe des Stadthalters (hat diesen Stein gesetzt) für sein eigenes Heil und das der Seinen als Albinus und Aemilianus Konsuln waren (= im Jahre 206 n. Chr.)"

Das Amt des Benefiziariers war für den Inhaber recht einträglich und daher in der Regel auch mit kostspieligeren Dank an die Götter verbunden. Da kein Göttername genannt ist, richtet sich die Weihung wahrscheinlich an Jupiter, den höchsten der römischen Götter.

14 Felder

ie römischen Felder wurden im allgemeinen nach festen Maßeinheiten rechtwinklig vermessen. Die Grundeinheit war der

ACTVS ( auch QUADRATVS genannt) mit einer Seitenlänge von 120 Fuß (zu 29,6 cm = 35,2 m) und einer Fläche von 1262 m². Plinius (hist. Nat. 18,5) erklärt das Maß aus der üblichen Länge einer vom Ochsenpflug gezogenen Furche. Zwei ACTVS bildeten ein IVGERVM, einem römischen Morgen von 2524 m². ie römischen Felder wurden im allgemeinen nach festen Maßeinheiten rechtwinklig vermessen. Die Grundeinheit war der

ACTVS ( auch QUADRATVS genannt) mit einer Seitenlänge von 120 Fuß (zu 29,6 cm = 35,2 m) und einer Fläche von 1262 m². Plinius (hist. Nat. 18,5) erklärt das Maß aus der üblichen Länge einer vom Ochsenpflug gezogenen Furche. Zwei ACTVS bildeten ein IVGERVM, einem römischen Morgen von 2524 m².

Die preussische Urkatasteraufnahme von 1830 scheint längst der wichtigen römischen Straßenzüge, vor allem der von Gelduba nach Südwesten (Tongeren) abgehenden Straße, noch Spuren der römischen Feldeinteilung wiederzugeben.

15 Landgut (VILLA RVSTICA)

ie idealtypische VILLA RUSTICA in Gallien bestand aus einem

repräsentativen Herrenhaus, dessen Schaufront in ie idealtypische VILLA RUSTICA in Gallien bestand aus einem

repräsentativen Herrenhaus, dessen Schaufront in

der Regel nach Süden wies, mehreren Wirtschaftsgebäuden, einer Unterkunft für Sklaven und Landarbeiter sowie Zier- und Nutzgärten. Dazu gehörte auch noch ein eigenes Gräberfeld am Hofzaun oder an der Zufahrtsstraße. Am Niederrhein waren die Gebäude, auch die Hauptgebäude, nur ganz selten in Stein ausgeführt. Meist verwendete man lediglich Stein- oder Kiesfundamente für Lehmziegel- oder Fachwerkwände, die dann durch eine dicke Kalkschicht gegen Feuchtigkeit gesichert wurden. der Regel nach Süden wies, mehreren Wirtschaftsgebäuden, einer Unterkunft für Sklaven und Landarbeiter sowie Zier- und Nutzgärten. Dazu gehörte auch noch ein eigenes Gräberfeld am Hofzaun oder an der Zufahrtsstraße. Am Niederrhein waren die Gebäude, auch die Hauptgebäude, nur ganz selten in Stein ausgeführt. Meist verwendete man lediglich Stein- oder Kiesfundamente für Lehmziegel- oder Fachwerkwände, die dann durch eine dicke Kalkschicht gegen Feuchtigkeit gesichert wurden.

Von den im Hinterland Geldubas gelegenen VILLAE RUSTICAE wurde keine ausgegraben. Die Lageplätze sind lediglich durch Zufalls- und Oberflächenfunde bekannt. Die größere Villa in der Nähe der Ziegelei (18), gehört allerdings zu den Plätzen, die nicht nur tönerne Dachziegel, sondern auch Steinbaumaterial für Wände geliefert haben, darunter Tuffstein aus der Eifel, Trachyt vom Mittelrhein und Liedberger Sandstein. Möglicherweise wohnte hier der Betreiber der Ziegelei (siehe 18)

16 Einheimisches Gehöft

eben den neuartigen, nach römischen Vorbild errichteten Gutsbetrieben gab es auch zum Ende der Römerzeit Landwirtschaftliche Anwesen in einheimischer Tradition. Zwar blieben die meisten nicht völlig unberührt von den römischen Neuerungen, doch hielt man in der Regel an der traditionellen Viehwirtschaft und dem damit eng verbundenen germanischen Wohnstallhaus fest. eben den neuartigen, nach römischen Vorbild errichteten Gutsbetrieben gab es auch zum Ende der Römerzeit Landwirtschaftliche Anwesen in einheimischer Tradition. Zwar blieben die meisten nicht völlig unberührt von den römischen Neuerungen, doch hielt man in der Regel an der traditionellen Viehwirtschaft und dem damit eng verbundenen germanischen Wohnstallhaus fest.

An der im Modell angegebenen Stelle (Nr. 16) wurde allerdings kein ganzes Gehöft ausgegraben, sondern ein einheimischer Hoffriedhof entdeckt.

en Typ des in der Provinz Niedergermanien verbreiteten Wohnstallhaus kennt man vor allem aus Grabungen en Typ des in der Provinz Niedergermanien verbreiteten Wohnstallhaus kennt man vor allem aus Grabungen  in den Niederlanden. Aber auch im Bereich des Kastells von Gellep wurden zwei im 3. Jahrhundert erbaute Häuser dieser Art freigelegt (siehe Bild rechts). Die Häuser besaßen ein Holzgerüst und Lehmflechtwände. Das Dach war mit Stroh eingedeckt. Eine Besonderheit gegenüber dem "freien Germanien" war der häufig eingetiefte Stallbereich. Anscheinend verwendete man regelmäßig Grassoden als Einstreu für das Vieh. in den Niederlanden. Aber auch im Bereich des Kastells von Gellep wurden zwei im 3. Jahrhundert erbaute Häuser dieser Art freigelegt (siehe Bild rechts). Die Häuser besaßen ein Holzgerüst und Lehmflechtwände. Das Dach war mit Stroh eingedeckt. Eine Besonderheit gegenüber dem "freien Germanien" war der häufig eingetiefte Stallbereich. Anscheinend verwendete man regelmäßig Grassoden als Einstreu für das Vieh.

17 Baumgärten

ie botanischen Untersuchungen durch Dr. Karl Heinz Knörzer zeigen, dass die Umgebung des römischen Kastells sehr weitgehend in Kulturland umgewandelt worden war. Zwar kannten die einheimischen Bewohner auch früher schon eine intensive Waldnutzung (vor allem Waldweide, aber auch Gewinnung von Futtermitteln, Brenn- und Baummaterial usw.), doch bildete die Anlage von spezifischen Nutzholzanpflanzungen, insbesondere Obstgärten eine römische Neuerung. Zuvor wurden hauptsächlich Sammelfrüchte genutzt und vielleicht schnellwüchsige Heckenpflanzen kultiviert. Kleine Äpfel (Holzäpfel) kommen im Norden auch als Wildform vor. Der überwiegende Teil des heute noch bekannten Kulturobstes wurde aber erst durch die Römer eingeführt. Nachgewiesen in Gellep sind neben Äpfeln, Pflaumen, Waldnüsse und Feigen. In Xanten fanden sich zudem Kirschen, zwei

weitere Pflaumensorten und Birnen. ie botanischen Untersuchungen durch Dr. Karl Heinz Knörzer zeigen, dass die Umgebung des römischen Kastells sehr weitgehend in Kulturland umgewandelt worden war. Zwar kannten die einheimischen Bewohner auch früher schon eine intensive Waldnutzung (vor allem Waldweide, aber auch Gewinnung von Futtermitteln, Brenn- und Baummaterial usw.), doch bildete die Anlage von spezifischen Nutzholzanpflanzungen, insbesondere Obstgärten eine römische Neuerung. Zuvor wurden hauptsächlich Sammelfrüchte genutzt und vielleicht schnellwüchsige Heckenpflanzen kultiviert. Kleine Äpfel (Holzäpfel) kommen im Norden auch als Wildform vor. Der überwiegende Teil des heute noch bekannten Kulturobstes wurde aber erst durch die Römer eingeführt. Nachgewiesen in Gellep sind neben Äpfeln, Pflaumen, Waldnüsse und Feigen. In Xanten fanden sich zudem Kirschen, zwei

weitere Pflaumensorten und Birnen.

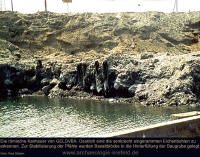

18 Ziegelei

ie Ziegelei am, Ufer des Ölvebaches wurde bei Ausschachtungsarbeiten für mehrere ie Ziegelei am, Ufer des Ölvebaches wurde bei Ausschachtungsarbeiten für mehrere

Wohnhäuser angeschnitten (Die Meldung erfolgte durch Detlef Stender der bereits oberhalb dieser Fundstelle zwischen einer Häuserreihe beim Anlegen eines Kanalgrabens im Profil eine 1 m dickmessende kompakte Ziegellage entdeckte). Ihre Produktion kennt man allerdings vorwiegend aus den in Gellep aufgefundenen Bauresten. Es handelt sich zum größten Teil um Dachziegel

(TEGVLAE und IMBRICES) aber auch um Bodenplatten (LATERES) oder Gewölbeziegel

(CVNEI). Eine besondere Gruppe bilden Ziegel für Badegebäude und Heizungsanlagen (siehe Vorraum). Wohnhäuser angeschnitten (Die Meldung erfolgte durch Detlef Stender der bereits oberhalb dieser Fundstelle zwischen einer Häuserreihe beim Anlegen eines Kanalgrabens im Profil eine 1 m dickmessende kompakte Ziegellage entdeckte). Ihre Produktion kennt man allerdings vorwiegend aus den in Gellep aufgefundenen Bauresten. Es handelt sich zum größten Teil um Dachziegel

(TEGVLAE und IMBRICES) aber auch um Bodenplatten (LATERES) oder Gewölbeziegel

(CVNEI). Eine besondere Gruppe bilden Ziegel für Badegebäude und Heizungsanlagen (siehe Vorraum).

Die älteren Ziegel tragen Stempel der zwischen ca. 70 und 87 n. Chr. in Gellep stationierten ALA SVLICIA.

Nach Abzug der Truppe wurde die Ziegelei offenbar  nicht vom Militär weitergeführt sondern von dem privaten Unternehmer MARCVS VALERIVS SANO.- Die ältesten Stempel dieser Werkstatt zeigen das Kürzel OFMVS (officina=Werkstatt des Marcus Valerius Sano). Später änderte sich der Stempel mehrfach. Üblich wurde für lange Zeit die Form MVALSANO. Obwohl die Werkstatt offenbar noch fast das ganze zweite Jahrhundert hindurch Ziegel lieferte, änderte sich der Name nicht ganz gesichert. Denkbar wäre auch M(ARCVS) VAL(ERIVS)SAN(VCIVS) O(FFICINA). nicht vom Militär weitergeführt sondern von dem privaten Unternehmer MARCVS VALERIVS SANO.- Die ältesten Stempel dieser Werkstatt zeigen das Kürzel OFMVS (officina=Werkstatt des Marcus Valerius Sano). Später änderte sich der Stempel mehrfach. Üblich wurde für lange Zeit die Form MVALSANO. Obwohl die Werkstatt offenbar noch fast das ganze zweite Jahrhundert hindurch Ziegel lieferte, änderte sich der Name nicht ganz gesichert. Denkbar wäre auch M(ARCVS) VAL(ERIVS)SAN(VCIVS) O(FFICINA).

Die Gelleper Ziegel wurden nicht nur in das nähere Umland geliefert sondern auch per Schiff rheinabwärts bis in die Gegend von Nijmegen.

19 Grenze am Linner Mühlenbach

ach Tacitus war Gelduba längs der Limesstraße der nördlichste Ort auf dem Gebiet der CIVITAS UBIORUM, d ach Tacitus war Gelduba längs der Limesstraße der nördlichste Ort auf dem Gebiet der CIVITAS UBIORUM, d em Stadtbereich von Köln (CCAA, zugleich Stammesgebiet der Ubier). Unmittelbar nördlich von Gellep begann das Territorium der CIVITAS CUGERNORUM, das Stadtgebiet von Xanten (CVT, zugleich Stammesgebiet der Cugerner) em Stadtbereich von Köln (CCAA, zugleich Stammesgebiet der Ubier). Unmittelbar nördlich von Gellep begann das Territorium der CIVITAS CUGERNORUM, das Stadtgebiet von Xanten (CVT, zugleich Stammesgebiet der Cugerner)

Die Grenzlinie selbst bildete offenbar der recht geradlinig von der Krefelder Platte bis zum Rhein verlaufende Mühlenbach. A. Steeger vermutete, dass der römerzeitliche Ortsname GELDVBA vom alten einheimischen Namen des Mühlenbaches abgeleitet wurde, denn oberhalb der kurfürstlichen Mühle in Linn führte der Bach noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts den Namen GELF oder Gelfbach.

20

Der Rhein als Grenze

er Rhein war ursprünglich kein Grenzfluss, weder zwischen Kelten und Germanen, wie Caesar seine er Rhein war ursprünglich kein Grenzfluss, weder zwischen Kelten und Germanen, wie Caesar seine  Widersacher in Rom Glauben machen wollte, noch zwischen einzelnen Stämmen. Bei einem Strom dieser Größe ist eine "natürliche" Grenzfunktion schon aus verkehrspolitischen Gründen wenig zweckdienlich. Caesar bestimmte den Rhein jedoch in der Mitte des letzten Jahrhunderts v. Chr. zur Ostgrenze der neuen römischen Provinz Gallia. Damit bildete er zugleich einen Teil der Grenze des Widersacher in Rom Glauben machen wollte, noch zwischen einzelnen Stämmen. Bei einem Strom dieser Größe ist eine "natürliche" Grenzfunktion schon aus verkehrspolitischen Gründen wenig zweckdienlich. Caesar bestimmte den Rhein jedoch in der Mitte des letzten Jahrhunderts v. Chr. zur Ostgrenze der neuen römischen Provinz Gallia. Damit bildete er zugleich einen Teil der Grenze des

Imperiums gegen das "barbaricum" Imperiums gegen das "barbaricum"

Unter Augustus verlor der Rhein vorübergehend diese Funktion an der Elbe. Nach der Aufgabe der Elblinie unter Tiberius (16. n. Chr.) wurde der Rhein wieder Grenzfluss. Während die Grenze in Obergermanien später wieder auf das rechte Ufer vorgeschoben wurde, behielt er in Niedergermanien (zwischen dem Vinxtbach und der Mündung in die Nordsee bei Katwijk) seine Grenzfunktion bis zum Ende der römischen Zeit bei (um 460 n. Chr.).

-

Flüsse-

Handelswege zu Wasser

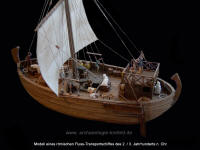

Im römischen

Transportwesen spielte die Flusschiffahrt eine besonders wichtige Rolle,

da die Warenbeförderung auf dem Wasserweg bedeutend billiger war als der

Transport auf dem Landweg. Deshalb wurde nicht nur der Rhein und die

größeren Nebenflüsse sondern auch zahlreiche kleinere Flüsse von

leichten vor allem flachen Transportbooten (Plattbodenschiffe)

befahren. Das die Flusschiffahrt in der Antike ein lukratives Geschäft

war, zeigen verschiedene Weihungen von Schiffern aus dem römischen

Gebieten des Reichs.

21 Wachturm

n der im Modell ausgewählten Stelle ist archäologisch kein Wachturm nachgewiesen. Allerdings ist der Bereich auch durch spätere Baumaßnahmen zerstört. Sicher ist jedoch, das es n der im Modell ausgewählten Stelle ist archäologisch kein Wachturm nachgewiesen. Allerdings ist der Bereich auch durch spätere Baumaßnahmen zerstört. Sicher ist jedoch, das es  zahlreiche Wachtürme gegeben hat und diese an Stellen erbaut wurden, an denen entweder der Rhein oder die Limesstraße (oder beides) gut eingesehen werden konnte. In Neuss oder Rheinberg gibt es entsprechende archäologische Befunde. zahlreiche Wachtürme gegeben hat und diese an Stellen erbaut wurden, an denen entweder der Rhein oder die Limesstraße (oder beides) gut eingesehen werden konnte. In Neuss oder Rheinberg gibt es entsprechende archäologische Befunde.

Die Wachtürme waren ständig mit Soldaten aus den benachbarten Kastellen besetzt. Bei Grenzzwischenfällen konnte die Turmbesatzung so durch Licht- und Rauchzeichen (Holzstoß und Strohmiete neben dem Turm) Alarm auslösen. Das römische Militär legte offenbar großen Wert auf gefälliges, imposantes und einheitliches Aussehen seiner Bauten: dieses waren immer hell verputzt und mit einer Bemalung, die Quadermauerwerk vortäuschte, sowie einer steinernen Inschriftentafel versehen.

22 Rheininseln

er Rhein vor der Eindeichung ein in vielen Bereichen breiteres Bett. Fließgeschwindigkeit

und Sohlentiefe waren er Rhein vor der Eindeichung ein in vielen Bereichen breiteres Bett. Fließgeschwindigkeit

und Sohlentiefe waren

daher weit geringer als heute. Auch gab es an vielen Stellen mehrere Rinnen und damit von diesen Rinnen eingeschlossene Rheininseln. Die Karten des 17. und 18. Jahrhunderts zeigen noch mehrere Inseln zwischen Büderich und Uerdingen. Aus römischer Zeit sind allerdings keine Rheinkarten überliefert. Daher beruht die Rekonstruktion im Modell sowohl auf Geländebeobachtungen als auch auf einer genauen Vermessung des Gebietes aus den Tagen vor Beginn des Krefelder Hafenbaues. Der königliche Regierungsbaumeister und spätere Krefelder Oberbaurat Hentrich stellte die Pläne 1899 als Grundlage für die Hafenplanung vor. daher weit geringer als heute. Auch gab es an vielen Stellen mehrere Rinnen und damit von diesen Rinnen eingeschlossene Rheininseln. Die Karten des 17. und 18. Jahrhunderts zeigen noch mehrere Inseln zwischen Büderich und Uerdingen. Aus römischer Zeit sind allerdings keine Rheinkarten überliefert. Daher beruht die Rekonstruktion im Modell sowohl auf Geländebeobachtungen als auch auf einer genauen Vermessung des Gebietes aus den Tagen vor Beginn des Krefelder Hafenbaues. Der königliche Regierungsbaumeister und spätere Krefelder Oberbaurat Hentrich stellte die Pläne 1899 als Grundlage für die Hafenplanung vor.

Wenn auch die genauen Grenzen der römerscherzeitlichen Rheininseln vor Gellep hypothetisch bleiben müssen, so ist doch die grundsätzliche Verteilung gesichert. Der Rheinstrom floss ähnlich wie heute an der Ostseite des Bettes und der Kastellhügel von Gellep grenzte an einen Nebenarm, der durch mehrere Inseln vom Hauptstrom abgetrennt wurde.

23 Hafen

er römische Hafen von Gelduba wurde bei den Erweiterungsarbeiten für den Krefelder Rheinhafen in den

70er Jahren des 20. Jahrhunderts vollständig beseitigt. Einige Fotografien er römische Hafen von Gelduba wurde bei den Erweiterungsarbeiten für den Krefelder Rheinhafen in den

70er Jahren des 20. Jahrhunderts vollständig beseitigt. Einige Fotografien

und Beobachtungen sowie vor allem zahlreiche, damals zutage getretene Funde lassen dennoch einige Aussagen zu ( siehe Ausstellung in der Schiffshalle

WEITER und Beobachtungen sowie vor allem zahlreiche, damals zutage getretene Funde lassen dennoch einige Aussagen zu ( siehe Ausstellung in der Schiffshalle

WEITER

und linkes Bild). und linkes Bild).

Offenbar gab es eine lange hölzerne Kaimauer, die im Inneren durch Basaltschüttung gesichert war. Der Hang des Kastellhügels darüber wurde durch eine steinerne Stützmauer abgefangen. Im Hafengrund fanden sich zahlreiche Münzen und andere Abfälle, wie Gefäßscherben und Knochen. Die Funde reichen von der Gründungszeit der ersten römischen Ansiedlung in Gelduba (zur Zeit des Kaisers Tiberius 14-37 n. Chr.) bis in das frühe Mittelalter. Zu den jüngeren Funden aus dem römischen Hafenbereich zählt ein Rheinschiff aus der Zeit Karls des Großen ( um 800 n. Chr.). Offenbar hatte zu dieser Zeit die Verlandung des Hafens bereits eingesetzt. Der oberhalb gelegene Abschnitt des Rheinnebenarms war endgültig durch Hochwässer verschüttet worden.

Zwei jüngere Schiffsfunde und hochmittelalterliche Scherben, zeigen dass der vermutlich weniger gut ausgebaute Nachfolgehafen bis zur Stadterhebung von Uerdingen (1255) immer noch im Seitenarm, aber weiter nördlich unterhalb der Mühlenbachmündung gelegen hat.

24 Germanische Siedlung

ahe bei der Rheinübergangsstelle gegenüber Gelduba lagen mehrere germanische Siedlungen. Allerdings ahe bei der Rheinübergangsstelle gegenüber Gelduba lagen mehrere germanische Siedlungen. Allerdings  konnte bislang keine von ihnen vollständig ausgegraben werden. Durch ein zugehöriges Gräberfeld nachgewiesen ist die Siedlung von Duisburg-Ehingen. Bekannt sind von 45 Gräbern, teils aus römischer Zeit. Die römerzeitlichen Gräber datieren vor allem ins 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. konnte bislang keine von ihnen vollständig ausgegraben werden. Durch ein zugehöriges Gräberfeld nachgewiesen ist die Siedlung von Duisburg-Ehingen. Bekannt sind von 45 Gräbern, teils aus römischer Zeit. Die römerzeitlichen Gräber datieren vor allem ins 2. und 3. Jahrhundert n. Chr.

Germanische Siedlungen bestanden häufig aus kleinen Hofgruppen von zwei bis vier Höfen, wie vor allem Ausgrabungen in Westfalen gezeigt haben. Zu den einzelnen Höfen gehörten ein traditionelles Wohnstallhaus und mehrere Nebengebäude, darunter meist wenigstens eine halbeigetiefte Webhütte und kleine, auf Stelzen stehende Speicherbauten. In diesen Speichern wurde das ausgedroschene Getreide gelagert, aber auch das Winterfutter für Vieh (siehe Modell in der Abteilung Vorgeschichte)

zurück zu

News

|