|

Kurzübersicht:

Hafenbau

Der preußische Verkehrsminister Paul von Breitenbach hat

den

Krefelder

Hafen in der ursprünglichen Form am 6. Juli 1906 feierlich

eingeweiht.

Hafenerweiterung

Die Erweiterung des Krefelder Hafens begann für den ersten

Bauabschnitt am 19. November 1970. Zwischen dem Düker

(Energieversorgungsschacht) und dem damaligen Baggersee, dem heutigen

Hafenwendebecken wurde der zweiten Abschnitt realisiert.

Der letzte Bauabschnitt (dritter Bauabschnitt) war der Durchstich

zum Gelleper-Baggersee und die Anlegestelle am Wendebecken.

Die gesamten Baukosten der Hafenerweiterung

betrugen 99 Millionen DM.

Funde und Befunde während der Baggerarbeiten

Bei den Baggerarbeiten für die Hafenerweiterung wurden drei

Binnenschiffe aus dem 8. Jahrhundert

(fränkisches Flachbodenschiff) sowie aus dem

13./14. Jahrhundert (Flachbodenschiff/Oberländer Schiff)

entdeckt und sorgfältig geborgen.

Beim Ausbaggern unterhalb des römischen Kastells wurde eine antike

Hafenanlage entdeckt. Auch die Reste der Umfassungsmauer des Kastells

wurde angeschnitten.

Bereits 23 bis 79 nach Christus

wird durch Plinius dem Älteren das römische

Kastell GELDVBA das in

der Nähe des heutiges

Gellep lag, erwähnt.

Fotodokumentation von Paul

Stüben über den Ausbau

des Hafens in den Jahren 1972-1977

Plan der Hafenerweiterung

ie

Hafenerweiterung war eine Entscheidung der Stadt Krefeld, die

wirtschaftliche Entwicklung des bestehenden Hafens weiter zu fördern. ie

Hafenerweiterung war eine Entscheidung der Stadt Krefeld, die

wirtschaftliche Entwicklung des bestehenden Hafens weiter zu fördern.

Der Verf. erhielt von Herrn Paul Stüben aus

Krefeld-Linn

Fotos von der Hafenerweiterung. Auf Basis dieses Bildmaterials soll der

Versuch unternommen werden, den römischen Hafen von

GELDVBA zu rekonstruieren. Zusätzlich zeigt die

Bilddokumentation wie groß die Zerstörung der historischen Bausubstanz

von Seiten der Stadt Krefeld

erfolgte.

Krefeld-Gellep wurde damals von den Hafen- und Bahnbetrieben

der Stadt Krefeld verwaltet. Durch Ankäufe der Grundstücke wurde

dass Industriegebiet schrittweise vergrößert.

-

1

Ansichten des Dorfes Gellep

|

|

|

Vor den Häusern im

Hintergrund und zwischen dem Hochwasserdamm im Vordergrund lag der Römische Hafen von

GELDVBA. Würden wir das

Zeitrad um 1900 Jahre zurückdrehen, würde vor unsern Augen der Römische

Hafen von GELDVBA

liegen. Hier würden Flachbodige-Transportschiffe anlegen um die

stationierten Truppen mit allerlei Waren zu versorgen.

|

Im Vordergrund

befindet sich das römisch-fränkische Gräberfeld

Das Dorf

Krefeld-Gellep liegt südöstlich von Krefeld.

|

Anfang der 70er Jahre

war die Bausubstanz zu Beginn der

Baumassnahme noch in grossen Teilen erhalten.

Wenn wir Heute das Dorf durchschreiten, sind die

Veränderungen überall deutlich sichtbar.

|

|

|

|

|

|

Bild 1

Trafoturm

Alter Trafoturm abgerissen 1968

(Zerstörung historischer Bausubstanz) |

Bild 2

Wohnhaus Stallung und Scheune

Hier wohnte der Landwirt Karl

Kleutges. |

Bild 3

Niederrhein-Flachdach

Dieses Haus steht auf der Dorfstraße. |

Bild 4

Die Dorfstraße von Süden

Parallel zur Dorfstraße verlief die römische Mauer. |

|

|

|

|

|

|

Bild 5

Zuchtbullenstall

Zuchtbullenstall an der Dorfstraße.

|

Bild 6

Beeserhof

Hof von Josef Beeser an der Dorfstraße.

|

Bild 7

Ältester Hof

Gegenüber vom Besserhof steht der älteste Hof auf der

Dorfstraße. |

Bild 8

Alter Hof

Alter Hof an der Dorfstraße. |

|

|

|

|

|

|

Bild 9

Reitpferde auf einer Wiese

Nicht schwere Ackerpferde sondern Reitpferde auf einer

Wiese neben der Dorfstraße. |

Bild 10

Kleutges Stammhof mit Kaisereiche im Hintergrund

Hier im ehemaligen Kleutges Stammhof befinden sich im

Keller noch römische Mauerreste. |

Bild 11

Kleutges Stammhof mit Kaisereiche im Vordergrund

Rechts im Bild die Scheune der Hofanlage. |

Bild 12

Rückseite des Kleutges-Hofes

Im Vordergrund befinden wir uns im römischen

Kastellgelände. |

|

(gefällt) |

|

|

|

|

Bild 13

Die Kaiser-Wilhelm-Eiche

Die Kaiser-Wilhelm-Eiche steht im Schnittpunkt heutigen

Dorfstraße und der römischen Kastellstraße VIA PRINCIPALIS. Ganz

in der Nähe befindet sich eine röm. Toranlage. |

Bild 14

Urkunde (Vorderseite)zum Gedenken an Kaiser

Wilhelm

Bei der Hafenerweiterung wurde diese Eiche gefällt.

Unter der Wurzel wurde eine Flasche gefunden. In dieser steckte die im

Bild 14 abgewickelte Urkunde. |

Bild 15

Urkunde (Rückseite)zum Gedenken an Kaiser

Wilhelm

Urkunden-Rückseite. |

Bild 16

Übersetzung des Textes

Text der

Urkunde der Kaiser-Wilhelm-Eiche. |

|

|

|

|

|

|

Bild 17

Römische Kastellstraße

Unter dieser Straße verlief die

VIA PRINCIPALIS. Vorne rechts wurden zum

Hafen hin römische Speicherbauten freigelegt. Im Hintergrund der

Broershof. Er wurde im Zusammenhang mit den Hafen-Erweiterungs-maßnahmen

abgerissen.

(Zerstörung historischer Bausubstanz) |

Bild 18

Der Broershof

Der Broershof an der

VIA PRINCIPALIS

(abgerissen) |

Bild 19

Nördlicher Dorfausgang

Nördlicher Dorfausgang vor Kreutzerhof. Auf der Wiese

folgten in den folgenden Jahren weitere Ausgrabungen unter der Regie des

Archäologen Christoph Reichmann vom Museum Burg Linn.

(Zerstörung historischer Bausubstanz) |

Bild 20

Kreutzerhof

Der Kreutzerhof und die Scheune wurden ebenfalls

abgerissen.

(Zerstörung historischer Bausubstanz) |

m

19. November

1970 beginnen die Bauarbeiten. Archäologie in Krefeld

versucht den Ablauf der Bauarbeiten an Hand des Bildmaterials zu

beschreiben. Die ersten Funde zeigten sich bereits sehr früh. m

19. November

1970 beginnen die Bauarbeiten. Archäologie in Krefeld

versucht den Ablauf der Bauarbeiten an Hand des Bildmaterials zu

beschreiben. Die ersten Funde zeigten sich bereits sehr früh.

Am

20. Januar 1972 stieß ein Bagger der Firma Trapp aus

Wesel

beim Ausschachten eines weiteren Beckens für den Rheinhafen der

Stadt Krefeld in ca. 10 m Tiefe überraschend auf bearbeitete

Holzreste

von einem

Flachbodigen-Lastschiff aus dem Mittelalter

beträchtlicher Größe.

Insgesamt wurden 3

Schiffe geborgen. Details finden Sie auf dieser Übersicht und auf

weiteren Seiten von Archäologie in Krefeld.

|

Übersicht

3 Schiffsfunde verursacht durch die

Hafenerweiterung |

|

Gellep Schiff I |

|

Die Zeichnung: Flussboot von Krefeld,

13. bis 14. Jahrh.,

Länge 14,5 m |

weiter |

|

Gellep Schiff II |

|

Modell des Oberländers im Museum Burg Linn. Vermutlich als Fischerboot

genutzt. Datiert mit C 14 Methode ins

11. Jahrh. n. Chr. |

weiter |

|

Gellep Schiff III

|

|

Das Modell des

16 m langen karolingischen Lastkahn.

Modellanfertigung im Museum für Antike Schifffahrt in Mainz

Die zeitliche Einordnung des Schiffes beruht auf dem im Innern

gefundenen Keramikgefäß mit linsenförmigem Boden (Wackelboden) aus der

Zeit um 800 n.

Chr. |

weiter |

|

Baubeginn

1. Bauabschnitt |

|

|

|

|

|

|

Bild 21

1. Bauabschnitt

Im 2. Bauabschnitt zeigt sich das erste Grundwasser. |

Bild 22

1. Bauabschnitt

Baggerarbeiten im Bereich der nordöstlichen

Kastellfront. |

Bild 23

1. Bauabschnitt

Beladung und Abfahrt der LKW' s von der Baggerstelle. |

Bild 24

1. Bauabschnitt

Räumer entfernen die oberste Erdschicht von der

Planungsfläche. |

|

|

|

|

|

|

Bild 25

1. Bauabschnitt

Durchstich zwischen 1. und 2. Bauabschnitt. |

Bild 26

1. Bauabschnitt

Die Trennung des 2. vom 1. Bauabschnitt ist

aufgehoben. |

Bild 27

1. Bauabschnitt

Unter diesen Wiesenflächen lag der Rhein mit dem

römischen Hafen. Im Hintergrund (helles Gebäude) der Kleutgeshof

mit Scheune rechts. |

|

-

4

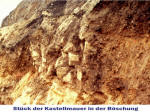

Archäologische Befunde Kastellmauer

Das Kastell

GELDVBA

Nachfolgend

einige Beobachtung des Verfassers zum Bildmaterial.

lle

Basaltsäulen haben einen durchschnittlichen Durchmesser von

ca. 35 cm und eine Länge von ca. 50 cm

Bild 31. lle

Basaltsäulen haben einen durchschnittlichen Durchmesser von

ca. 35 cm und eine Länge von ca. 50 cm

Bild 31.

Die

östliche Mauer des römischen

Kastells lag

parallel zum Rhein. Die Befunde zeigen das an. Neben der

VIA PRINCIPALIS

lagen die Speicherbauten. Hinter diesen Speicherbauten fiel das

Gelände sanft nach Osten hin ab. Der Landwirt Kleutges

berichtete dem Verf., dass er in seiner Kindheit unterhalb des

Kleutgeshof (Stammhof) als Kind im Rheinnebenarm badete.

Erst in jüngerer Zeit wurde das Gelände mit Schlacken der

Krefelder Stahlwerke aufgefüllt. Die Auskunft konnte

durch den Verf. vor Ort bestätigt werden. Bei ca. 60 m

östlich der VIA Prinzipia

konnte der Verf. einen römischen Brunnen unter der

Schlackenschicht beobachten. Der sanfte Anstieg des Geländes

lässt sich in

Bild

34

gut erkennen. Auf

Bild

35

kann man noch den Mauerverband erkennen. Die Basaltsäulen liegen

längs zum Betrachter und zeigen an der Außenmaueransicht die

typische 6-eckige Querschnittsform. Ein

Mauerverbaubeispiel ist heute noch in

Köln

an der röm. Stadtmauer zu beobachten

Bild

rechts

(Quelle: Wikipedia). Die

Breite der Kastellsteinlage lässt sich durch

Bild

35

relativ gut abschätzen. Die geschätzte Anzahl der

Basaltsteine beträgt ca.

18 Steine. Sie liegen in zwei Lagen. Eine zusätzliche 3.

Lage ist nur teilweise erhalten geblieben. Mit dem mittleren

Durchmesser kann eine ungefähre Länge des

römischen

Kastellmauerabschnitts von ca. 9 m Länge ermittelt

werden. Interessant ist die Beobachtung, dass die untere

Steinlage nur ca. 1,50 m über dem heutigen

Grundwasserniveau liegt. Da die Hölzer der Anlegestelle sich in

einem schlechten Erhaltungszustand befinden, könnte dies ein

Umstand sein, dass der Wasserstand des Rheins tiefer lag,

als heute. Die

östliche Mauer des römischen

Kastells lag

parallel zum Rhein. Die Befunde zeigen das an. Neben der

VIA PRINCIPALIS

lagen die Speicherbauten. Hinter diesen Speicherbauten fiel das

Gelände sanft nach Osten hin ab. Der Landwirt Kleutges

berichtete dem Verf., dass er in seiner Kindheit unterhalb des

Kleutgeshof (Stammhof) als Kind im Rheinnebenarm badete.

Erst in jüngerer Zeit wurde das Gelände mit Schlacken der

Krefelder Stahlwerke aufgefüllt. Die Auskunft konnte

durch den Verf. vor Ort bestätigt werden. Bei ca. 60 m

östlich der VIA Prinzipia

konnte der Verf. einen römischen Brunnen unter der

Schlackenschicht beobachten. Der sanfte Anstieg des Geländes

lässt sich in

Bild

34

gut erkennen. Auf

Bild

35

kann man noch den Mauerverband erkennen. Die Basaltsäulen liegen

längs zum Betrachter und zeigen an der Außenmaueransicht die

typische 6-eckige Querschnittsform. Ein

Mauerverbaubeispiel ist heute noch in

Köln

an der röm. Stadtmauer zu beobachten

Bild

rechts

(Quelle: Wikipedia). Die

Breite der Kastellsteinlage lässt sich durch

Bild

35

relativ gut abschätzen. Die geschätzte Anzahl der

Basaltsteine beträgt ca.

18 Steine. Sie liegen in zwei Lagen. Eine zusätzliche 3.

Lage ist nur teilweise erhalten geblieben. Mit dem mittleren

Durchmesser kann eine ungefähre Länge des

römischen

Kastellmauerabschnitts von ca. 9 m Länge ermittelt

werden. Interessant ist die Beobachtung, dass die untere

Steinlage nur ca. 1,50 m über dem heutigen

Grundwasserniveau liegt. Da die Hölzer der Anlegestelle sich in

einem schlechten Erhaltungszustand befinden, könnte dies ein

Umstand sein, dass der Wasserstand des Rheins tiefer lag,

als heute.

|

Archäologische Befunde

- römisches Kastell und Schiffsanlegestelle -

1. Bauabschnitt |

|

|

|

|

|

|

Bild 28

1. Bauabschnitt

Tausende Basaltblöcke auf dem römischen Hafenkai. |

Bild 29

1. Bauabschnitt

Basaltblöcke im Abraum. |

Bild 30

1. Bauabschnitt

Die ersten Basaltblöcke zeigten sich im Dez. 1974. |

Bild 31

1. Bauabschnitt

Eine LKW-Ladung mit Basaltblöcken. |

|

|

|

|

|

|

Bild 32

1. Bauabschnitt

Stück der Kaimauer in der Böschung. |

Bild 33

1. Bauabschnitt

Abgerutschte Basaltblöcke im Mauerverband -

nordöstliche Kastellfront-. |

Bild 34

1. Bauabschnitt

Basaltblöcke bis zum Grundwasserspiegel. |

Bild 35

1. Bauabschnitt

Vergrößerung mit Resten der Kastellmauer. |

|

|

|

|

|

|

Bild 36

1. Bauabschnitt

Der südliche Zugang zur Hafenmauer.

Bemerkung:

Eine Hafenkaimauer wie sie Herr Paul Stüben

rekonstruiert ist anzuzweifeln. Bei den Überresten der

Basaltsteinsetzungen handelt es sich um Teile der einstigen

Kastellmauer. |

Bild 37

1. Bauabschnitt

Südlicher Hafenzugang. Auf dem Bild ist ein tiefer

Einschnitt zu erkennen. |

Bild 38

Nebenschauplätze

Teile

des Meygrinds vielen dem Bagger zum Opfer oder wurden für die

Industrieansiedung angeschüttet. |

Bild 39

Nebenschauplätze

Unter diesem Gelände lag ein Teil des römischen

Hafens. Links die Guanowerke mit dem "Gipsberg". Links die Silhouette

des alten Krefelder Hafens. |

-

5

Archäologische Befunde röm. Anlegestelle

esonders

große Aufmerksamkeit zeigt die Initiative von Paul Stüben,

als er die nachfolgenden Fotos aufnahm. Er benutzte sogar

zum Fotografieren ein Ponton

Bild 43. In Xanten, der

römischen

Zivilsiedlung der CVT

die übersetzt esonders

große Aufmerksamkeit zeigt die Initiative von Paul Stüben,

als er die nachfolgenden Fotos aufnahm. Er benutzte sogar

zum Fotografieren ein Ponton

Bild 43. In Xanten, der

römischen

Zivilsiedlung der CVT

die übersetzt

(COLONIA

VLPIA TRAIANA)

genannt wird, wurde eine gut erhaltene

römische

Schiffsanlegestelle ausgegraben. Der Verf. konnte sich

persönlich vor Ort von den sauber verarbeiteten Eichenstämmen

überzeugen. Die in Krefeld erhaltenen Hölzer der

Schiffanlegestelle waren bei der Auffindung in einem weit aus

schlechteren Zustand, als das Museum Burg Linn die

Pfosten freilegte

Bild

45.

Auf den Bildern sind keine längs verlegten Pfosten zu erkennen.

Die Basaltsäulen der Kastellmauer liegen direkt vor den

Pfosten der Anlegestelle. Das könnte ein Anzeichen dafür sein,

dass große Teile der Mauer abstürzten und auf Grund der Neigung

des Geländes, hier an den Pfosten liegen blieben. (COLONIA

VLPIA TRAIANA)

genannt wird, wurde eine gut erhaltene

römische

Schiffsanlegestelle ausgegraben. Der Verf. konnte sich

persönlich vor Ort von den sauber verarbeiteten Eichenstämmen

überzeugen. Die in Krefeld erhaltenen Hölzer der

Schiffanlegestelle waren bei der Auffindung in einem weit aus

schlechteren Zustand, als das Museum Burg Linn die

Pfosten freilegte

Bild

45.

Auf den Bildern sind keine längs verlegten Pfosten zu erkennen.

Die Basaltsäulen der Kastellmauer liegen direkt vor den

Pfosten der Anlegestelle. Das könnte ein Anzeichen dafür sein,

dass große Teile der Mauer abstürzten und auf Grund der Neigung

des Geländes, hier an den Pfosten liegen blieben.

|

Archäologische Befunde

- römische Schiffsanlegestelle -

1. Bauabschnitt |

|

|

|

|

|

|

Bild 40

1. Bauabschnitt

Römische Kaimauer unterhalb des Stammhofs Kleutges. |

Bild 41

1. Bauabschnitt

Kaimauer (Teilvergrößerung). |

Bild 42

1. Bauabschnitt

2. Aufnahme Kaimauer. |

Bild 43

1. Bauabschnitt

3. Aufnahme Kaimauer. |

|

|

|

|

|

|

Bild 44

1. Bauabschnitt

Eichenstämme halten die Basaltblöcke in Position. |

Bild 45

1. Bauabschnitt

Durch

das Museum Burg Linn wurde die Anlegestelle der römischen Schiffe

freigelegt. |

Bild 46

1. Bauabschnitt

Nahaufnahme der südlichen Zufahrt zur Kaimauer. |

Bild 47

1. Bauabschnitt

Südliche Kaimauer. |

un

ist es soweit. Der Durchstich steht bevor. Am

26.04.1975

passierte nun das unerwartete. Eine Sammlerin wurde durch

herabstürzendes Erdreich unter Wasser gedrückt und dabei

getötet. Dadurch, dass die Bagger bis an den Böschungsrand sich

herangearbeitet hatten, gab es nur eine Möglichkeit an die

fundreichen Schichten zu gelangen, das man die Steilwand

unterhöhlte. Da es sich um keinen geologisch gewachsenen

Boden handelte, rutschte die Böschung ab. un

ist es soweit. Der Durchstich steht bevor. Am

26.04.1975

passierte nun das unerwartete. Eine Sammlerin wurde durch

herabstürzendes Erdreich unter Wasser gedrückt und dabei

getötet. Dadurch, dass die Bagger bis an den Böschungsrand sich

herangearbeitet hatten, gab es nur eine Möglichkeit an die

fundreichen Schichten zu gelangen, das man die Steilwand

unterhöhlte. Da es sich um keinen geologisch gewachsenen

Boden handelte, rutschte die Böschung ab.

Auf

Bild 56 sehen wir einen

Sondengänger. Auf dieser Fläche wurden einige

erwähnenswerte Funde gemacht. Der Boden bestand aus Kies

und Sand. An dieser Stelle fand der Verf. eine

Bronzeschüssel wie er sich noch

erinnern kann. Man kann davon ausgehen, dass in dieser Phase die

Verlandung des Hafens noch nicht eingesetzt hat. Die

Bronzeschüssel wurde durch den Archäologen

Hans-Joachim Schalles

untersucht und in die Mitte 3.

Jh. n. Chr.

datiert. Übrigens wurden viele Funde in einer Kiesschicht

gefunden, die sich unterhalb der Wasseroberfläche befunden

haben. Der Verf. geht davon aus, dass der Rhein noch eine

relativ hohe Strömungsgeschwindigkeit hatte. Eine Verlandung,

trat vermutlich erst in fränkischer Zeit ein. Das passt auch gut

mit den Fundorten der mittelalterlichen Schiffe zusammen.

Außerdem lagen die Schiffe in einem lehmigen Untergrund.

|

Durchstich

3. Bauabschnitt |

|

|

|

|

|

|

Bild 48

3. Bauabschnitt

Aus ganz Deutschland reisten die Sammler an. |

Bild 49

3. Bauabschnitt

Zwei Stunden nach dieser Aufnahme am 26.04.1975

stürzte die Böschung ein. Zwölf Verletzte und eine Tote Frau. Vielleicht

ist Sie auf diesem Bild? |

Bild 50

3. Bauabschnitt

Ausschachtung an der Kaiser-Wilhelm-Eiche.

|

Bild 51

3. Bauabschnitt

Der Durchstich zum Rhein beginnt. Die Straße nach

Nierst wird abgebaggert und das Eisenbahngleis um den neuen Hafen

verlegt. |

|

|

|

|

|

|

Bild 52

3. Bauabschnitt

Die alte Baggerei wird abgerissen. |

Bild 53

3. Bauabschnitt

Vorarbeiten zum Durchstich am zweiten Bauabschnitt. |

Bild 54

3. Bauabschnitt

Die Verbindung von Rhein Gelleper Baggersee steht vor

der Vollendung. |

Bild 55

3. Bauabschnitt

Der Durchstich, der Gelleper Baggersee ist jetzt ein

neues Rhein-Hafenbecken. |

|

|

|

|

|

|

Bild 56

3. Bauabschnitt

Vor dem Durchstich versucht noch ein einsamer Sammler

sein Glück. |

Bild 57

3. Bauabschnitt

Durchstich - Abbau des südlichen Kaimauerzuganges. |

Bild 58

3. Bauabschnitt

Erweiterung des Durchstichs - Schiffbarmachung des

Kanals. |

Bild 59

3. Bauabschnitt

Beginn des Durchstichs zum alten Hafen (Rhein). |

|

Bild 60

3. Bauabschnitt

Der Kanal zwischen altem Hafen und Gelleper-Baggersee

ist hergestellt. |

an

muss schon staunen wie viel Kies hier noch ausgebaggert werden

musste, um die notwendige Wassertiefe für die Schifffahrt

zu schaffen. Auf

Bild

72

sieht man, dass 1975

der größte Teil der Arbeit geleistet war. an

muss schon staunen wie viel Kies hier noch ausgebaggert werden

musste, um die notwendige Wassertiefe für die Schifffahrt

zu schaffen. Auf

Bild

72

sieht man, dass 1975

der größte Teil der Arbeit geleistet war.

|

Das

Wendebecken

3. Bauabschnitt |

|

|

|

|

|

|

Bild 61

3. Bauabschnitt

Die Vorbereitungen zum Hafenausbau beginnt. |

Bild 62

3. Bauabschnitt

Drei Inseln an einem Sommertag. |

Bild 63

3. Bauabschnitt

Nordwestseite des Baggersees vor dem Durchstich. |

Bild 64

3. Bauabschnitt

Winternachmittag am Baggersee. |

|

|

|

|

|

|

Bild 65

3. Bauabschnitt

Die letzten Arbeiten des alten Sandbaggers. |

Bild 66

3. Bauabschnitt

Die Saugbagger vertiefen den See. |

Bild 67

3. Bauabschnitt

Die Ufer des Sees werden begradigt. |

Bild 68

3. Bauabschnitt

Ausbau der östlichen Uferböschung.

|

|

|

|

|

|

|

Bild 69

3. Bauabschnitt

Bau der östlichen Kaimauer .

|

Bild 70

3. Bauabschnitt

Ruine des Sandbunkers der Baggerei.

|

Bild 71

3. Bauabschnitt

Von der Kaiser-Wilhelm-Eiche führte die Niersterstraße

nach Kierst. |

Bild 72

3. Bauabschnitt

Blick von Süden auf Gellep (1975). |

-

8

Rekonstruktionsversuch des

römischen Hafens

a

eine Vermessung der Befunde nicht vorliegt, lassen sie sich

diese nur durch den im Hintergrund der Bilder befindlichen

Objekte lokalisieren. (Dies geschieht auch bei Versunkenen

Schiffen, die von anderen Schiffen fotografiert wurden. Die

Berge im Hintergrund sind Anhaltspunkte um die Position zu

bestimmen.) a

eine Vermessung der Befunde nicht vorliegt, lassen sie sich

diese nur durch den im Hintergrund der Bilder befindlichen

Objekte lokalisieren. (Dies geschieht auch bei Versunkenen

Schiffen, die von anderen Schiffen fotografiert wurden. Die

Berge im Hintergrund sind Anhaltspunkte um die Position zu

bestimmen.)

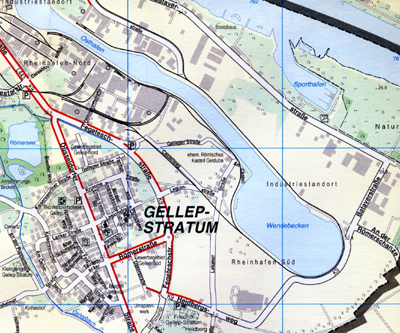

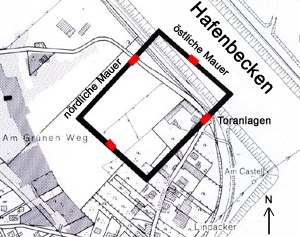

Zunächst wenden wir

uns den Rekonstruktionsversuchen des Museums Burg Linn

zu. Hier finden wir eine Übersichtskarte mit Darstellung des

Kastells und dem Verlauf des heutigen Hafenbeckens im Bereich

Krefeld-Gellep.

Bild 74

Bild 73

Der fertige Ausbau des Krefelder Hafens

Bild 74

Das Kastell GELDVBA

ie Übersichtskarte zeigt das

Kastell (schwarzes Rechteck) wie weit es

in das Hafenbecken hineinreicht. Die Abmaße des Lagers sind teilweise

durch Ausgrabungsbefunde des Museum Burg Linn dokumentiert.

Die Ausgrabungen 1971 konzentrierten sich auf die Lagerbefestigung an

der Nordwestseite der römischen Prätentura (Vorderseite). Sie wurde von Ilse Paar ausgegraben.

Hier ist der Artikel zu

lesen. Nach

Aussage der Archäologin wurden Kernlochbohrungen im weitern Verlauf der

nördlichen Mauer in Richtung Osten hergestellt. Diese Bohrungen würden

nach Auswertung weitere Erkenntnisse über die Lage des

Kastells am Hang

ergeben. Leider gibt es diese Unterlagen nicht. Aufgrund des

Bildes 35

kommt der Verf. zu dem Schluss, dass die Lagermauer an der Rheinfront

tiefer lag als es im Bild 75

dargestellt wird. Um die von Stüben fotografierte Steinlage könnte es

sich sogar um Teile des Hafentores handeln. Leider Fehlt auf dem Bild

ein Gebäudebezug um die genaue Lage des vermuteten Tores zu bestimmen.

Schade, dass die Hafenerweiterung so viele Befunde unwiderruflich

zerstört hat. ie Übersichtskarte zeigt das

Kastell (schwarzes Rechteck) wie weit es

in das Hafenbecken hineinreicht. Die Abmaße des Lagers sind teilweise

durch Ausgrabungsbefunde des Museum Burg Linn dokumentiert.

Die Ausgrabungen 1971 konzentrierten sich auf die Lagerbefestigung an

der Nordwestseite der römischen Prätentura (Vorderseite). Sie wurde von Ilse Paar ausgegraben.

Hier ist der Artikel zu

lesen. Nach

Aussage der Archäologin wurden Kernlochbohrungen im weitern Verlauf der

nördlichen Mauer in Richtung Osten hergestellt. Diese Bohrungen würden

nach Auswertung weitere Erkenntnisse über die Lage des

Kastells am Hang

ergeben. Leider gibt es diese Unterlagen nicht. Aufgrund des

Bildes 35

kommt der Verf. zu dem Schluss, dass die Lagermauer an der Rheinfront

tiefer lag als es im Bild 75

dargestellt wird. Um die von Stüben fotografierte Steinlage könnte es

sich sogar um Teile des Hafentores handeln. Leider Fehlt auf dem Bild

ein Gebäudebezug um die genaue Lage des vermuteten Tores zu bestimmen.

Schade, dass die Hafenerweiterung so viele Befunde unwiderruflich

zerstört hat.

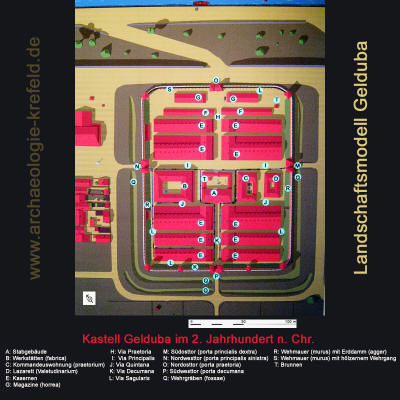

Bild 75

Das Kastell GELDVBA mit den Inseln im

Rheinstrom

Das unter Anleitung von

Christoph Reichmann und Jürgen Granzow entworfene Landschaftsmodell Kastell

GELDVBA, kann im Museum Burg Linn betrachtet werden. Hier ist die

von Paul Stüben entdeckte und seinem Buch beschriebene

Anlegerampe bereits dargestellt. Der Wege vom VICUS

zur Anlegestelle wird durch einen tiefen Einschnitt im Profil

dokumentiert Bild 38. Hier hat sich im

Verlauf von Jahrhunderten ein Hohlweg vom VICUS zur

Anlegestelle gebildet. Oder wie die Rekonstruktion vermittelt, künstlich

geschaffen.

Bild 76

Das Kastell GELDVBA mit den verschieden

Gebäuden

Diese Draufsicht gibt Auskunft über ein typisches

Kastell

des 2. Jahrhunderts. Es basiert leider nicht auf den exakten

Ausgrabungsbefunden, wie es durch die ehemalige Archäologin Frau

Ilse Paar nachgewiesen wurde. Auf der rechten Seite der

VIA Principia, hier

mit E gekennzeichnet, wurde in der nähe des Südtores ein

Getreidevorratsspeicher nachgewiesen. Der Landwirt Karl Kleutges

fand im Innern der Räume eindeutige Beweise dafür. Er barg verkohlte

Getreidekörner.

-

9

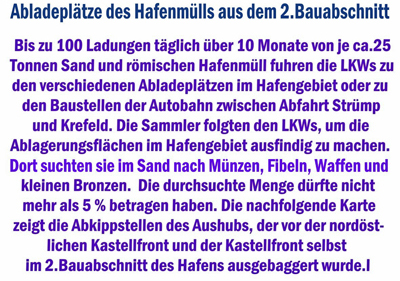

Abkippstellen und Sammler

ür

zukünftige Generationen könnte es wichtig sein, zu wissen, wo

der römische Bauabfall und Müll geblieben ist. Außerdem gibt es

noch tausende Kleinfunde zu bergen. Wenn auch alle Befunde für

alle Zeiten zerstört sind, so können die römischen Funde ja doch

noch wichtige Informationen enthalten. ür

zukünftige Generationen könnte es wichtig sein, zu wissen, wo

der römische Bauabfall und Müll geblieben ist. Außerdem gibt es

noch tausende Kleinfunde zu bergen. Wenn auch alle Befunde für

alle Zeiten zerstört sind, so können die römischen Funde ja doch

noch wichtige Informationen enthalten.

Bild 77

|

|

|

|

|

|

Bild 78

Abkippstelle

2, Jan. 1975

Südwestl. Seitenarm. |

Bild 79

Abkippstelle

2

Die Sammler graben im Hafenmüll, Aufnahme 1. |

Bild 80

Abkippstelle

2

Sammler Aufnahme 2. |

Bild 81

Abkippstelle

2

Sammler Aufnahme 3. |

|

|

|

|

|

|

Bild 82

Abkippstelle

2

Sammler hinterließen nach ihren Ausgrabungen

"Mondlandschaften". |

Bild 83

Abkippstelle

2a

Wildausgrabungen an der Böschung des neuen Hafens. |

Bild 84

Abkippstelle

2a

Suchgrube auf der Böschung in sekundärer Ablagerung. |

Bild 85

Im Bereich der Baggerstelle

Münzsammler leben gefährlich. |

|

|

|

|

|

|

Bild 86

Im Bereich der Baggerstelle

Münzsammler

2. Aufnahme. |

Bild 87

Ausbau der Bahntrasse

Sammler mit Metallsuchgerät auf der Trasse der

Hafenbahn. |

Bild 88

Abkippstelle 1

Basaltsteinblock. |

Bild 89

Abkippstelle

2a

Südwestlicher Wendbeckenrand. |

|

|

|

|

|

|

Bild 90

Abkippstelle

2a

Aufnahme von Süd. |

Bild 91

Abkippstelle

2a

2 Monate später. |

Bild 92

Abkippstelle

2a

Langsam verschwinden die die Basaltsteinblöcke im

Wendebecken.

|

Bild 93

Abkippstelle 6

Bau der Bataverstraße mit Baumstämme und

Basaltsteinblöcke der römischen Mauer. |

|

|

|

|

|

|

Bild 94

Abkippstelle 6

Bataverstraße fundträchtiger römischer Hafenmüll. |

Bild 95

Abkippstelle 1

Verrottete Wasserpflanzen mit Kies und Sand. |

Bild 96

Abkippstelle Bataverstr.

Beim Graben an der Bataverstraße kommen die

Kastell-Basalt-Steinblöcke wieder zu Tage. |

Bild 97

Abkippstelle Bataverstr.

Basaltsteinblöcke blieben

von der einstigen römischen Mauer übrig. Überall werden sie durch

Baumaßnahmen wie im Bild abgebildet aufgefunden. |

-

10

Grabungen durch das Museum Burg Linn

aul

Stüben hat nicht nur

Fotos von der

Hafenerweiterung gemacht, sondern auch Ausgrabungen und

Notgrabungen, die durch das Museum Burg Linn durchführt wurden,

fotografiert. Folgende Archäologen haben die Ausgrabungen

durchgeführt: Renate Pirling, Jochen Giesler und

Christoph

Reichmann. aul

Stüben hat nicht nur

Fotos von der

Hafenerweiterung gemacht, sondern auch Ausgrabungen und

Notgrabungen, die durch das Museum Burg Linn durchführt wurden,

fotografiert. Folgende Archäologen haben die Ausgrabungen

durchgeführt: Renate Pirling, Jochen Giesler und

Christoph

Reichmann.

|

|

|

|

|

|

Bild 98

Krefeld-Stratum.

Grabung an der

Düsseldorferstraße

Fränkische Gräbern

Ausgräber:

Jochen Giesler. |

Bild 99

Krefeld-Gellep

Pferdegräber aus der Bataverschlacht

Ausgräberin:

Renate Pirling. |

Bild 100

Krefeld-Gellep

Gräber aus dem 3. Jahrhundert n. Chr.

Ausgräberin:

Renate Pirling. |

Bild 101

Krefeld-Stratum.

Grabung an der

Düsseldorferstraße

Römisches Grab

Entdeckung und Meldung:

Archäologie in Krefeld.

Ausgräber:

Christoph Reichmann. |

|

|

|

|

|

|

Bild 102

Krefeld-Stratum.

Grabung an der

Düsseldorferstraße

Römisches Grab mit Grabschatten

Entdeckung und Meldung:

Archäologie in Krefeld.

Ausgräber:

Christoph Reichmann. |

Bild 103

Krefeld-Stratum.

Grabung an der

Düsseldorferstraße

Römische Gräber

Entdeckung und Meldung:

Archäologie in Krefeld.

Ausgräber:

Christoph Reichmann. |

Bild 104

Krefeld-Linn

"Alde Kerk"

Auf starke Zerstörung durch Archäologie in

Krefeld hingewiesen.

Kirche mit Pfarrhausgrundriss

Ausgräber:

Christoph Reichmann. |

Bild 105

Krefeld-Linn

"Alde Kerk"

Auf starke Zerstörung durch Archäologie in

Krefeld hingewiesen.

Chor der Kirche mit Gerichtsstein.

Ausgräber:

Christoph Reichmann. |

|

|

|

|

|

|

Bild 106

Krefeld-Stratum.

Auf der Puppenburg

Sammler mit Suchgerät.

Entdeckung und Meldung:

Archäologie in Krefeld.

Ausgräber:

Jochen Giesler. |

Bild 107

Krefeld-Stratum.

Auf der Puppenburg

Grabungsplanung im Hintergrund rechts die Motte.

Entdeckung und Meldung:

Archäologie in Krefeld. Ausgräber: Jochen Giesler. |

Bild 108

Krefeld-Stratum.

Auf der Puppenburg

Mittelalterliches Grubenhaus

Entdeckung und Meldung:

Archäologie in Krefeld.

Ausgräber:

Jochen Giesler. |

Bild 109

Krefeld-Stratum.

Auf der Puppenburg

Mittelalterliches Grubenhaus

Entdeckung und Meldung:

Archäologie in Krefeld.

Ausgräber:

Jochen Giesler. |

|