|

|

Münzfunde in Gelduba

ls Instrument der römischen Wirtschaft spielten Münzen besonders in den Städten und auch Militärlagern, den Zentren des regionalen und überregionalen Handels, eine wesentliche Rolle. Ein so alltäglicher Umgang mit verschiedenen Münzeinheiten wie in römischer Zeit wurde erst viele Jahrhunderte später wieder zur Norm. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass bei archäologischen Grabungen in römischen Städten oft beträchtliche Mengen von Münzen gefunden werden, die wichtige historische Zeugnisse darstellen. Die wissenschaftliche Auswertung von Fundmünzen ist ein relativ junger Zweig der Numismatik im Übergangsbereich zwischen Archäologie und Alter Geschichte. Sie trägt nicht nur zur besseren Kenntnis der Geschichte eines Fundortes bei, sondern erlaubt auch Aussagen zu übergreifenden Fragen der Wirtschaft. ls Instrument der römischen Wirtschaft spielten Münzen besonders in den Städten und auch Militärlagern, den Zentren des regionalen und überregionalen Handels, eine wesentliche Rolle. Ein so alltäglicher Umgang mit verschiedenen Münzeinheiten wie in römischer Zeit wurde erst viele Jahrhunderte später wieder zur Norm. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass bei archäologischen Grabungen in römischen Städten oft beträchtliche Mengen von Münzen gefunden werden, die wichtige historische Zeugnisse darstellen. Die wissenschaftliche Auswertung von Fundmünzen ist ein relativ junger Zweig der Numismatik im Übergangsbereich zwischen Archäologie und Alter Geschichte. Sie trägt nicht nur zur besseren Kenntnis der Geschichte eines Fundortes bei, sondern erlaubt auch Aussagen zu übergreifenden Fragen der Wirtschaft.

Man kennt Tausende von Fundmünzen aus GELDUBA.

Dabei handelt es sich meist um Kleingeld

aus

Kupferlegierungen, nicht selten auch um Silbermünzen, die verloren wurden. Verloren wurde aber in erster Linie das, was bei alltäglichen Käufen und aus

Kupferlegierungen, nicht selten auch um Silbermünzen, die verloren wurden. Verloren wurde aber in erster Linie das, was bei alltäglichen Käufen und

Verkäufen verwendet wurde, und was man im Geldbeutel bei sich trug ( siehe Abbildung links und rechts, Rekonstruktion einer römischen Geldbörse, gefunden 1952 bei

Bargercompascuum/NL (nach K. Schlabow). Dies bedeutet, dass der Grossteil römischer Münzen, die in Städten gefunden werden, kein getreues Abbild des Handels und der Geldwirtschaft insgesamt bildet, sondern in erster Linie den Kleinhandel widerspiegelt. Grössere finanzielle Transaktionen wurden nicht auf der Strasse, sondern an geschützten Orten und mit größerer Sorgfalt sowie in wertvolleren Münzeinheiten durchgeführt. Dieses Segment der Wirtschaft lässt sich durch Fundmünzen also meist nicht dokumentieren. Goldmünzen sind deshalb als Einzelfunde sehr selten. Verkäufen verwendet wurde, und was man im Geldbeutel bei sich trug ( siehe Abbildung links und rechts, Rekonstruktion einer römischen Geldbörse, gefunden 1952 bei

Bargercompascuum/NL (nach K. Schlabow). Dies bedeutet, dass der Grossteil römischer Münzen, die in Städten gefunden werden, kein getreues Abbild des Handels und der Geldwirtschaft insgesamt bildet, sondern in erster Linie den Kleinhandel widerspiegelt. Grössere finanzielle Transaktionen wurden nicht auf der Strasse, sondern an geschützten Orten und mit größerer Sorgfalt sowie in wertvolleren Münzeinheiten durchgeführt. Dieses Segment der Wirtschaft lässt sich durch Fundmünzen also meist nicht dokumentieren. Goldmünzen sind deshalb als Einzelfunde sehr selten.

Neben den zahlreichen Einzelmünzen bei Ausgrabungen im Kastell und im Gräberfeld wurden im Umfeld der Baggerarbeiten zur Fertigstellung der Hafenerweiterung in GELDUBA sehr viele gut erhaltene Münzen geborgen, Geldbeträge also, die meist absichtlich in den römischen Hafen aus unterschiedlichen Gründen gelangten. Unter ihnen finden sich auch größere Summen vor allem spätrömischer Münzen. Münzen werden ferner in Heiligtümern gefunden, wo sie als Weihegaben niedergelegt worden waren, sowie als Grabbeigaben. In GELDUBA kommen aber auch in geringer Zahl jüngere, Münzen aus fränkischer Zeit zutage (sogenannte Nachprägungen). Bereits vor der

römischen Okkupation existierte eine - wenn auch viel beschränktere - Münzwirtschaft, die in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten nach griechischen und römischen Vorbildern entstanden war.

Nebenstehende Statue zeigt Antoninus Pius in der klassisch römischen Geste.

Der Aufgestellungsort des Standbildes befindet sich vor dem Haupttor des

Saalburg Kastells in Bad Homburg.

Münzen

er

Münzumlauf war zur Römerzeit deutlich höher als später im

Mittelalter, daher gehören römische Münzen keineswegs zu den

seltenen Fundstücken. Bei der Ausgrabung einzelner Kastelle hat man

mehr als 5.000 Münzen gefunden, üblicherweise nur kleine

Kupfermünzen, mit denen man die lokalen Marktgeschäfte regelte. Das

wertvollere Silbergeld fand man oft in vergrabenen Hortschätzen. Goldstücke

blieben wegen ihrer Kostbarkeit immer eine Seltenheit. er

Münzumlauf war zur Römerzeit deutlich höher als später im

Mittelalter, daher gehören römische Münzen keineswegs zu den

seltenen Fundstücken. Bei der Ausgrabung einzelner Kastelle hat man

mehr als 5.000 Münzen gefunden, üblicherweise nur kleine

Kupfermünzen, mit denen man die lokalen Marktgeschäfte regelte. Das

wertvollere Silbergeld fand man oft in vergrabenen Hortschätzen. Goldstücke

blieben wegen ihrer Kostbarkeit immer eine Seltenheit.

Der Handel und vor allem die Bezahlung der zahlreichen Söldner brachte das

Geld in die nördlichen Provinzen. Sogar ins freie Germanien fanden

römische Münzen den Weg - als Stillhaltegelder und Kriegsbeute.

ömische Geldmünzen kursierten im ganzen Imperium Romanum und wurden überall akzeptiert. Sie waren Wertmesser für alle Güter und Dienstleistungen, ersetzten nach und nach den Tauschhandel. Der Wert des Geldes wurde vom römischen Staat garantiert und blieb über lange Zeit stabil. Erst als das römische Reich in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. immer tiefer in eine Krise geriet, sanken Münzgewicht und der Gehalt an Edelmetall. ömische Geldmünzen kursierten im ganzen Imperium Romanum und wurden überall akzeptiert. Sie waren Wertmesser für alle Güter und Dienstleistungen, ersetzten nach und nach den Tauschhandel. Der Wert des Geldes wurde vom römischen Staat garantiert und blieb über lange Zeit stabil. Erst als das römische Reich in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts. immer tiefer in eine Krise geriet, sanken Münzgewicht und der Gehalt an Edelmetall.

Neben ihrer Aufgabe als Zahlungmittel hatten römische Münzen eine weitere wichtige Funktion: Durch ihre rasche und allgemeine Verbreitung konnten sie als Propagandaträger des Herrscherhauses eingesetzt werden, programmatische Erklärungen en miniature, Verherrlichung des Kaisers auf Vorder- und Rückseite der Münzen.

Römische Währung

Nominale = (Geldarten) im 1. bis 3. Jahrh. n. Chr.

ie kleinsten römischen Münzen waren Quadranten und Asse, Rotglänzende Kupfermünzen. Sesterzen waren große Münzen aus Messing. Sie waren so verbreitet, dass Preise auf Rechnungen praktisch immer in Sesterzen angegeben sind. ie kleinsten römischen Münzen waren Quadranten und Asse, Rotglänzende Kupfermünzen. Sesterzen waren große Münzen aus Messing. Sie waren so verbreitet, dass Preise auf Rechnungen praktisch immer in Sesterzen angegeben sind.

Deutlich wertvoller waren Denare (Silber), die wertvollste Münze war das Goldstück (Aureus).

4

Quadranten (Kupfer) entsprachen

1 As (Kupfer)

2 Semis (Kupfer) entsprachen

1 As (Kupfer)

4 Asse entsprachen

1

Sesterz (Messing)

4 Sesterzen (Messing)

entsprachen 1

Denar

(Silber)

25 Denare (Silber) entsprachen

1 Aureus (Gold)

Abkürzungen römischer Münzen

n den ersten 300 Jahren kaiserlicher Münzprägung bis zur Mitte des

3. Jahrhunderts war es bis auf wenige Ausnahmen nicht üblich, Herkunftszeichen auf dem Stempel anzubringen. Erstmalig tauchten solche Hinweise auf den Münzen des Philippus Arabs auf (244 - 249 n. Chr.), und zwar Zahlen, die offenbar die Werkstätten (Offizinen) bezeichnet haben. Gut 20 Jahre später bürgert sich diese Sitte immer mehr ein. Unter Aurelianus wird sogar die Werteinheit gelegentlich wieder mitgeprägt, und etwa seit der Regierungszeit des Probus (276 - 282 n. Chr.) lässt sich die Herkunft der Münze durch die angebrachten Abkürzungen und Offizinzeichen verhältnismäßig sicher bestimmen. n den ersten 300 Jahren kaiserlicher Münzprägung bis zur Mitte des

3. Jahrhunderts war es bis auf wenige Ausnahmen nicht üblich, Herkunftszeichen auf dem Stempel anzubringen. Erstmalig tauchten solche Hinweise auf den Münzen des Philippus Arabs auf (244 - 249 n. Chr.), und zwar Zahlen, die offenbar die Werkstätten (Offizinen) bezeichnet haben. Gut 20 Jahre später bürgert sich diese Sitte immer mehr ein. Unter Aurelianus wird sogar die Werteinheit gelegentlich wieder mitgeprägt, und etwa seit der Regierungszeit des Probus (276 - 282 n. Chr.) lässt sich die Herkunft der Münze durch die angebrachten Abkürzungen und Offizinzeichen verhältnismäßig sicher bestimmen.

Die allein ununterbrochen tätig gewesene Münzstätte über die Jahrhunderte hinweg war Rom, wobei nicht einmal bekannt ist, wie viel Werkstätten und Nebenfilialen zeitweilig

unterhalten worden sind. Bei der gewaltigen Ausdehnung, die das Imperium im 1. und 2. Jahrhundert hatte, ist es erklärlich, dass der steigende Geldbedarf von einem einzigen Münzamt bald nicht mehr gedeckt werden konnte.

Noch unter Augustus wurde darum eine zweite wichtige Münze eröffnet: Lugdunum (Lyon), die etwa seit 15 v. Chr. tätig wird. Hier sollen zunächst nur Aurei, Denarii und Quinarii geprägt worden sein, aber schon nach wenigen Jahren änderte sich das. Wir kennen alle den berühmten Kupfer-As mit dem Altar von Lugdunum und so manche andere Bronzemünze, die die "Handschrift" dieser Prägestätte trägt.

Es kann als sicher angenommen werden, dass bereits

zur Zeit der julisch-claudischen Kaiser Münzstätten außerhalb Italiens mit Genehmigung des Münzamts in Rom die Ausprägung verschiedener Einheiten vorgenommen haben. Dazu gehören anfangs Orte in Spanien und Gallien, vor allem aber die Großstädte Ephesus, Caesarea und Pergamon in Kleinasien, die neben den lokalen Ausgaben auch im Auftrage Roms "Reichsprägungen" herstellten. Nach den Bürgerkriegen kommen noch zahlreiche weitere Prägeorte hinzu, zumal das kaiserliche Münzamt mit dem Kaiser und seinen Truppen beweglich wird, um an Ort und Stelle das begehrte Kleingeld zu fabrizieren.

Für den Gesamtüberblick wichtig erscheint noch die Entwicklung nach dem Sieg des Severus über Pescennius Niger (194 n. Chr.). Dieser Kaiser hat bekanntlich ausschließlich in Antiochia, der

Hauptstadt der Provinz Syrien, residiert. Sie war ohnehin die drittgrößte Stadt im Reich und münzte schon einige Zeit in großem Umfang nach dem Drachmenfuß. Nun erhielt sie von Severus kaiserliche Großaufträge und erlangte zeitweilig die Bedeutung Roms als Hauptmünzstätte des Reiches. Die Münzen nach dem "Reichsfuß" wurden aber auch in Antiochia zu dieser Zeit noch nicht gekennzeichnet, so dass die Zuordnung vielfach nur auf Vermutungen beruht.

Für das Verständnis der meist recht komplizierten Vorgänge im Münzwesen Roms seien hier noch einige Angaben über die Verwaltung hinzugefügt. Der eigentliche Münzherr mit dem alleinigen Prägerecht war stets der Kaiser, wenn auch nominell der Senat als Kontrollorgan miteingeschaltet wurde. Die administrative Leitung hatte eine Art "Geldminister", der den Titel RATIONALIS trug. Die technische

Durchführung oblag dem jeweiligen Vorsteher einer Münzstätte

(SACRA MONETA), ein hoher Beamter, der sich PROCURATOR MONETAE nannte. Diesem unterstanden die jeweiligen Zweigstellenleiter (OFFICINATOR) mit den verschiedenen Fachkräften: der Stempelschneider (SIGNATOR), der Zuschläger (MALLEATOR), der Zureicher (SUPPOSTOR). Die Graveure und Medailleure hatten jeweils einen eigenen, wohl kunstsachverständigen Vorgesetzten (PRAEPOSITUS), der seine Weisungen nur vom Minister erhielt. Alle zusammen bildeten den Münzverband, die FAMILIA MONETALIS, der später sogar (unter Aurelianus 270 - 275 n. Chr.) mit dem Zwang der erblichen Berufsfolge einen sippenähnlichen Charakter

annahm.

Es lässt sich leicht vorstellen, dass dieser Verband auch ambulant tätig werden konnte und sich dort niederließ, wo es die (meist strategische) Lage erforderte. Daraus sind dann später lokale festansässige Münzämter geworden, die den Geldbedarf der Provinzen deckten. Im 3. Jahrhundert wurden viele von ihnen geschlossen, um erst unter Diocletian (284 - 305 n. Chr.) erneut als Reichsmünzämter tätig zu werden.

Römische Münzstätten der Kaiserzeit (alphabetisch)

ALEXANDRIA (Alexandria)

Reichsmünzstätte seit 294 n. Chr. unter Diocletian; geschlossen 423 n. Chr., wiedereröffnet 454 n. Chr.; Ende der Prägungstätigkeit unter Leo I. 474 n. Chr.

Im Abschnitt: AL, ALE, ALEA, ALEB, ALET, SMAL (SM = Sacra Moneta), SMALA

Im Feld: Griechische Buchstaben und Zahlen: A, B, Gamma, Delta, E etc.

Beizeichen: Kleiner Kranz, Stern, Palmzweig, Mondsichel.

AMBIANUM (Amiens)

350 n. Chr. durch den Rebellenkaiser Magnentius in Betrieb genommen. Vermutlich durch Constantius II. nach dem Tod des gallischen Usurpators 353 n. Chr. wieder geschlossen.

Im Abschnitt: AMB, AMI

Im Feld: AV, AMI

Beizeichen: Mondsichel, Palmzweig.

ANTIOCHIA (Antakya)

Seit 293 n. Chr. Reichsmünzstätte und bis 474 n. Chr. ununterbrochen in Betrieb.

Im Abschnitt: AN, ANA, ANB, AN (Gamma), AN (Delta), ANE, ANS, ANOB, ANOBA;

ANT, ANTA, ANTB, ANT (Gamma), ANTE;

SMA (SM = Sacra Moneta), SMAS, SMAN, SMANA, SMANE, SMANT;

KANOP, PANOB

Im Feld: A, B, Gamma, Delta, E, S, Z, H, (Delta), E, I, K, (Theta), T.

Beizeichen: Kranz, Stern, Mondsichel mit Stern, Punkt, Kreuz, Christogramm.

AQUILEIA (Aquileia bei Triest)

Geöffnet 294 n. Chr., geschlossen 423 oder 425 n. Chr.

Im Abschnitt: AQ, AQA, AQOB, AOP (bis Gamma), AQS, MAQ, SMAQ (P, S).

Im Feld: SF, L, V, VI, A

Beizeichen: Stern, Mondsichel, Palmzweig, Kreuz.

AUGUSTA (London)

Siehe auch LONDINIUM; in der Regierunsgzeit des Magnus Maximus (383 - 388 n. Chr) wurden in London unter dem Namen

AUGUSTA Münzen geprägt.

Im Abschnitt: AVG, AVGOB, AVGPS

ARELATE (Arles)

313 n. Chr. mit dem Fundus der Münzstätte OSTIA errichtet. 328 n. Chr. umgetauft in CONSTANTINA. 340 n. Chr. umbenannt in ARELATE. 352 n. Chr. erneut umgetauft und bis 474 n. Chr. unter dem Namen CONSTANTINA in Betrieb.

Im Abschnitt: ARLA, ARLP, P. A, PAR, PARL/PCON, SCON, TCON, PCONST; KONOB, KONS.

Im Feld: MF, SF, TF; CS; OF, RS;

Beizeichen: Stern, Palmzweig, Pinienzweig, Kranz, Tanne, Christogramm, schräges Kreuz, Kreis.

BARCINO (Barcelona)

409 - 411 n. Chr. unter Maximus vorübergehend geöffnete Münzstätte. Einziges bekanntes Zeichen:

Im Abschnitt: SMBA (SM = Sacra Moneta).

CAMULODUNUM oder CLAUSENTUM

(Colchester oder Bitterne nahe Southampton)

287 n. Chr. in Betrieb gewesene Münzstätte unter den Rebellenkaisern Carausius

und Allectus.

Im Abschnitt: C, CL, PC, QS, SPC

Im Feld: SA, SP

CARTHAGO (Nähe Tunis)

Während der Tetrarchie tätig gewesene Münzstätte 296 - 307 n. Chr. und 308 - 311 n. Chr.

Im Abschnitt: PA, PKA (bis Delta), PKP, KART (in RV Legende).

Im Feld: I, H

COLONIA AGRIPPINA (Köln)

Von 257 - 274 n. Chr. tätig gewesene Münzstätte, hat vorwiegend für Postumus, Victorinus und (nicht gesichert) für den Drei-Tage-Kaiser Marius geprägt. Angebliches Kennzeichen:

Im Abschnitt: CA

Im Feld: V, VP, P

CONSTANTINOPOLIS (Istanbul)

326 - 423 n. Chr. für Westrom, arbeitet im Anschluss für Ostrom weiter.

Im Abschnitt: C . A (bis H), C~A, C~I, CONA (bis Delta); CODSZ, CONCM; CONS, CONSA (bis Z), CONSSZ, CONOB, CONST, CONSP, MCONS, MCONSA.

Im Feld: A, B, O

Beizeichen: Stern, Palmzweig, Kreuz, Christogramm.

CYZICUS (Balkiz, Türkei)

286 - 423 n. Chr. für Westrom tätig. Im Anschluss für Ostrom. Unter Leo I. 474 n. Chr. endgültig geschlossen.

Im Abschnitt: CM, KV (A bis Delta), MKV, (A bis S), SMK (A bis E).

Im Feld: A (bis S), I, X, T

Beizeichen: Stern, Kranz.

HERACLEA (Eregli, Thrakien)

291 oder 293 n. Chr. gegründet aus dem Fundus con CYZICUS; ab 423 n. Chr. nur

noch mit Unterbrechungen in Betrieb bis 474 n. Chr.

Im Abschnitt: HA (bis E), HTA (bis S), MHTA, SMH, SMHA (bis Delta), SMHT, HERA (CL).

Im Feld: A, E, HA, HE, I.

Beizeichen: Stern, Mondsichel, Zweig, Girlande, Kreuz.

LONDINIUM (London)

Tätig von 286 - 325 n. Chr. und unter Magnus Maximus von 383 - 388 n. Chr.

Im Abschnitt: LON, ML, MLL, MLN, MLXXI, MSL, ohne Mzz. (305 - 307 n. Chr.), PLN, PLON (v. 383 - 388 n. Chr.) AVG (OB), AVG PS.

Im Feld: BE, BL, D, EO, FO, O, PA, S, SA, SP.

Beizeichen: Stern, Mondsichel, Amboss, Würfel, Girlande im Quadrat.

LUGDUNUM (Lyon)

Alte Münzstätte. Seit 283 n. Chr. (für Carinus) mit eigenem Münzzeichen (LVG), 423 n. Chr. endgültig geschlossen.

Im Abschnitt: COM (für Gold), LA-B, LVG, LP, LVGN, LVGPS, LVGS, PL, PLA-B, PLC, PLG, PLVG, SML, SMLAP, SMLVG.

Im Feld: A, B, C, D, F, N, S, T; CI, CR, HS, LD (für Gold).

Beizeichen: Stern, Mondsichel, Altar, Palmzweig.

MEDIOLANUM (Mailand)

Wahrscheinlich bereits seit 259 n. Chr. tätig; mit eigenem Münzzeichen erstmals 364 n. Chr. (unter Valentinian). 423 n. Chr. geschlossen, 457 n. Chr. wieder eröffnet, endgültige Schließung 475 n. Chr.

Im Abschnitt: COM, COMOB (für Gold); MED, MDPS, MDOB, SMMED.

Im Feld: MD (für Gold).

NICOMEDIA (Ismit, Türkei)

Seit 294 n. Chr. ununterbrochen in Betrieb bis 474 n. Chr.

Im Abschnitt: MN, MNA, N, NIK (E), NNM, SMN (a bis I), SN

Im Feld: A bis Z (griech. 7), N, S, T X.

Beizeichen: Stern, Kranz, Palmzweig, Girlande, Christogramm.

OSTIA (Ostia, Hafen von Rom)

308 n. Chr. von Maxentius in Betrieb genommen; 313 n. Chr. wieder geschlossen und nach Arelate (Arles) transportiert.

Im Abschnitt: MOST (A bis Delta) oder P, S, T, Q, POST.

Beizeichen: Stern.

RAVENNA (Ravenna)

Um 400 n. Chr. von Honorius gegründet, arbeitete bis 493 n. Chr., nachdem 475 n. Chr. durch Leo I. eine kurze Schließung erfolgt war.

Im Abschnitt oder Im Feld: RV, R~V, RVPS

ROMA (Rom)

Nahezu ununterbrochen tätig bis 476 n. Chr.

Im Abschnitt: R~A (bis Z = 7), RB, RBP, REB, REP (bis Q), REZ, RFP, RIE, RIZ, RT, RVA, RZ, ROMA; ROMOB, RP (S, T, Q), PR, P (S, T, Q), KA (A bis S), JMR, SMRB, SMRE, SMRP (S, T, Q), VRB ROM.

Im Feld: CS, E, OF-S, B, T, Q, E, R, RF, RS.

Beizeichen: Perlenkranz mit Schleife, Blitzbündel, Mondsichel, Stern, Kranz aus Zweigen, Palmzweig, Herzblatt.

SERDICA (Sofia)

Erste Prägeperiode 303 - 308 n. Chr.; 2. Prägeperiode 313 - 314 n. Chr. für Licinius und Constantinus I.

Im Abschnitt: SMSD (A bis E), SER

Im Feld: A, B, Gamma, Delta, E, S, Sigma, N.

Beizeichen: Punkt, Mondsichel.

SIRMIUM (Sremska

Mitrovica)

Mehrere Prägeperioden: 320 - 326 n. Chr.; 351 - 364 n. Chr.; 379 n. Chr; 393 - 395 n. Chr.

Im Abschnitt: CM, KV (A bis Delta), MKV, (A bis S), SMK (A bis E).

Im Abschnitt: SIRM, ASIRM, BSIRM, SIROB, SMSPV.

Im Feld: SM (für Gold).

Beizeichen: Stern, Punkt.

SISCIA (Sisak)

Wahrscheinlich schon seit 262 n. Chr. in Betrieb; seit 294 n. Chr. bedeutendste

Münzstätte des Balkan-Gebiets; um 387 n. Chr. endgültig geschlossen.

Im Abschnitt: ASIS, BSIS, ASISC, BSISC, BSISC, PS, SIS, SISA (B, Gamma), SISC, SISCP, SISCPS, SMSISC.

Im Feld: A, B, Gamma, Delta, S, F, SF, x, VI.

Beizeichen: Stern, Palmzweig, Kranz, Christogramm, Mondsichel, Punkt, Dreizack, Strahlenkranz.

THESSALONICA

(Saloniki)

Vermutlich 298 n. Chr. von Galerius eröffnet, tätig ohne Unterbrechung bis 474 n. Chr.; später mit Unterbrechungen für Ostrom.

Im Abschnitt: SMTES, SMTS, SMTSA, TES, TESA (bis Delta), TSA (VI, VII), TSA (bis E), THES, TS, TP (kleines x unter dem P = Rho) E, TESOB, THCOB, COM, COMOB.

Im Feld: Sigma, A (bis S), SF

Beizeichen: Stern, Christogramm, Ring.

TICINUM (Pavia)

Unter Aurelianus um 274 n. Chr. in Betrieb genommen; 326 n. Chr. geschlossen und nach Constantinopel geschafft.

Im Abschnitt: PST,

(P bis Q), T, PTT, SMT, T, XXIT, XXT, TI, TTI, VITI.

Im Feld: A, B, C, (Delta), E, H, PR.

Beizeichen: Stern, Zweig, Mondsichel, Kreuz, Punkt.

TREVERI (Trier)

Bereits zwischen 260 und 274 n. Chr. in Betrieb; während der 1. Tetrarchie 293 n. Chr. wieder eröffnet; 423 n. Chr. endgültig geschlossen. Hauptmünzstätte des westlichen Reiches.

Im Abschnitt: PSTR, PT, PTR, PTRE, SMTR (A bis Q), TR, (I bis II) TR, TRP, TRS, für Gold: COM, TROB, TROBC, TROBS, TROBT, TRPS (Silber).

Im Feld: A, B, C, D, Gamma, AS, FT, SA, SC, SF, TF, TR.

Beizeichen: Stern, Mondsichel, Punkt, Kranz, Palmzweig.

TRIPOLIS (Tarabulus, Libanon)

Von 272 n. Chr. bis 293 n. Chr. in Betrieb.

Im Abschnitt: XXI

Im Feld: TR

Beizeichen: Stern, Palmzweig (im Abschnitt).

Bemerkungen:

Die angegebenen Zeichen und Symbolen geben dabei keine Vollständigkeit wieder (griech. Buchstaben werden - soweit identisch - in lat. Schrift wiedergegeben, ansonsten ausgeschrieben "Gamma", "Delta" etc.).

"Römische Münzen - von Pompejus bis Romulus", woraus auch der o. a. einleitende Text zu den Münzstätten stammt.

"Römische Münzen - von Pompejus bis Romulus", Björn Ralph Kankelfitz.

Folgende Inschriften kommen auf römischen Münzen immer wieder vor:

AVG oder AVGVSTVS =

Augustus = Träger der göttlichen Würde, der heilig und unverletzbar ist.

Abkürzungen römischer Münzen

Folgende Inschriften kommen auf römischen Münzen immer wieder vor:

AVG oder AVGVSTVS =

Augustus = Träger der göttlichen Würde, der heilig und unverletzbar ist.

(Octavian erhielt als erster diesen Titel. Er ist als der Kaiser Augustus bekannt.)

C, CAE, CAES = Cäsar (Ab Kaiser Diokletian bekamen alle designierten Nachfolger des Kaisers oder der Kaiser diesen Titel.)

CENS = Censor

COS = Consul

DIVVS = divus = göttlich

DN = Dominus Noster = unser Herr

F oder FIL = Filius = Sohn des .....

FEL = Felicissimus = glücklichste bzw. FELIX = glücklich

FORTISS(IMVS) = stärkste

IMP = Imperator = Oberster Feldherr

INVICTVS = unbesiegte

MAXIMVS = größte

NEP = Nepos = Enkel des .....

OPTIMVS = beste

PRINC IVVENT = Princeps Juventutis = Titel junger Mitglieder der kaiserlichen Familie

PM, PON M oder PONT MAX = Pontifex

Maximus = höchste geistliche Würde

PP = Pater Patriae = Vater des Vaterlandes

PROCOS = Proconsul

TR P oder TRIB POT = Tribunicia

Potestate, gemeint ist ausgestattet mit der Potestas (Amtsgewalt) eines Volkstribunen (eines der Grundrechte des Kaisers weil damit das Recht auf Einschreiten gegen jedwede Amtshandlung verbunden ist und auch die Unverletzlichkeit der Person - der Volkstribun ist unangreifbar).

Anmerkung: Die Römer kannten das U nicht und verwendeten dafür das V

Die Münzlegende auf röm. Münzen

Die Inschriften auf römischen Münzen wiederholen sich im Laufe des römischen Reiches

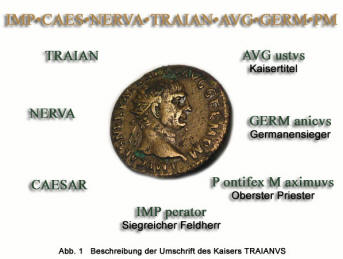

(Abb. 1) beschreibt die Umschrift des Kaisers

TRAIANVS.

|

|