|

| |

|

Römische Münzen

Die Technik der Münzherstellung |

|

| |

| |

Blech, Schrötling und Münze

von Detlef Stender

Herstellung von

Kupfermünzen

ls erstes

wird aus einem Kupferrohling welcher gußtechnich hergestellt wurde, ein

Blech hergestellt. Dieses Blech kann durch Auswalzen oder aber auch

durch Treiben mit einem Hammer auf die notwendige Dicke getrieben werden

(Abb. 1). Da das Blech nach jedem Hammerschlag eine

Kaltverformung erleidet und daher härter wird, muss es mehrfach durch

Zwischenglühen wieder weich gemacht werden. ls erstes

wird aus einem Kupferrohling welcher gußtechnich hergestellt wurde, ein

Blech hergestellt. Dieses Blech kann durch Auswalzen oder aber auch

durch Treiben mit einem Hammer auf die notwendige Dicke getrieben werden

(Abb. 1). Da das Blech nach jedem Hammerschlag eine

Kaltverformung erleidet und daher härter wird, muss es mehrfach durch

Zwischenglühen wieder weich gemacht werden.

Mit einer Schere wird das Blech zunächst in Streifen und anschließend in

Quadrate geschnitten. Wenn die Ecken entfernt werden erhält man eine

fast runde Scheibe, die ein genau definiertes Gewicht haben sollte.

Diese Scheibe wird auch als Schrötling bezeichnet.

(Abb. 2)

Ein Schrötling ist der Rohling einer Münze, also ein schon in Münzform

gebrachtes Metallstück oder ein Metallklümpchen, aus dem die Münze

geschlagen wird.

Ein Stempelschneider erstellte als nächstes ein negatives plastisches

Bild in den metallenen Prägestock.

Mit einem Hammer und zwei Prägestöcken schlug man beidseitig Motive in

den Schrötling. Einer der Prägestöcke wurde in einen Halter gespannt,

Rohling und zweiter Prägestock aufgelegt und dann gehämmert.

(Abb. 3)

Der im rechten Bild gezeigte römische Münzprägestempel wurde bei Ausgrabungen in

Augst gefunden.

Mit seiner achteckigigen konisch zulaufenden Form wurde er aller

wahrscheinlich nach in einem Amboss festgehalten. Auch kann man davon

ausgehen, das der Prägestempel Oberflächengehärtet wurde. Dadurch konnte

der Verschleiß des Stempels beim Prägen erheblich herabgesetzt werden.

(Abb. 4)

|

|

|

|

Römische

Münzen

ie

Münzstätte ist der Ort, an dem die Münzen geprägt werden. Es haben sich

viele andere Namen dafür herausgebildet, so Prägestätte, Münzschmiede

und Prägeort. ie

Münzstätte ist der Ort, an dem die Münzen geprägt werden. Es haben sich

viele andere Namen dafür herausgebildet, so Prägestätte, Münzschmiede

und Prägeort. In einer Münzstätte sind oft Planung, Herstellung und Auslieferung der

Münzen in einer Hand vereinigt. Im Laufe der Geschichte ist es die Regel

gewesen, dass die Prägung zentral organisiert wurde. Bei den

Sasaniden (224-650 n. Chr.) ging die Gängelung sogar so weit, dass

selbst der Stempelversand von der Obrigkeit angeordnet wurde.

Im allgemeinen waren Münzstätten jedoch recht eigenständig.

Geordnete Staatswesen brauchen vertrauenswürdiges, qualititativ gleich

emittiertes Münzgeld. |

|

|

Abb. 1

Treibarbeiten zur Blechherstellung |

|

|

|

Abb. 2

Herstellung des Schrötling |

|

|

|

Abb. 3

Der Prägevorgang |

|

|

Abb. 4

Seitenansicht des unteren Teils eines römischen Münzprägestempels aus Augst, Höhe: 6,5 cm |

Eine römische Münzprägestätte

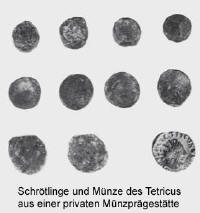

Tetricus Lokale Münzprägung des 3. Jahrh. im Hambacher Forst

von Volker Zedelius

m letzten

Sonderheft "Das Rheinische Landesmuseum - Ausgrabungen im Rheinland 77,

vom August 1978, 5. 127 f. wurde bereits auf einen bisher im Rheinland

einmaligen Fund hingewiesen, der m. W. auch sonst bis jetzt ohne

Parallele Ist. Im Rheinischen Braunkohlen-Revier, im Hambacher Forst,

entdeckten Archäologen nun neuerdings bei der Ausgrabung des römischen

Gutshofes ( villa rustica) Ha 56

das, was der numismatischen Forschung bis zu dieser Zeit gefehlt hat:

Die Überreste einer „Heimprägung". Angesichts der gewaltigen Masse von

Nachprägungen von Münzen des 3. Jahrhunderts

im sog. Gallischen Sonderreich bestand freilich immer

schon die Hoffnung, eines Tages auf die Spuren einer Werkstatt, Schmiede

oder einer Anlage zur privaten Münzproduktion zu stoßen. m letzten

Sonderheft "Das Rheinische Landesmuseum - Ausgrabungen im Rheinland 77,

vom August 1978, 5. 127 f. wurde bereits auf einen bisher im Rheinland

einmaligen Fund hingewiesen, der m. W. auch sonst bis jetzt ohne

Parallele Ist. Im Rheinischen Braunkohlen-Revier, im Hambacher Forst,

entdeckten Archäologen nun neuerdings bei der Ausgrabung des römischen

Gutshofes ( villa rustica) Ha 56

das, was der numismatischen Forschung bis zu dieser Zeit gefehlt hat:

Die Überreste einer „Heimprägung". Angesichts der gewaltigen Masse von

Nachprägungen von Münzen des 3. Jahrhunderts

im sog. Gallischen Sonderreich bestand freilich immer

schon die Hoffnung, eines Tages auf die Spuren einer Werkstatt, Schmiede

oder einer Anlage zur privaten Münzproduktion zu stoßen.

Innerhalb eines fast mannshohen, rechteckigen Kellers aus Tuffsteinen

mit Nischen

und Lichtschächten in dieser Villa, fand man zunächst an der

Südseite einzelne ziemlich regelmäßig runde, flache Metallscheiben

(siehe Bild links) die

im Münzkabinett Bonn als Schrötlinge erkannt wurden, eine daraufhin

veranlasste gezielte Nachuntersuchung erbrachte in einer vor der

westlichen Stirnwand in den Kellerestrich eingetieften, holzverschalter

Grube die Masse dieser münztechnisch und geldgeschichtlichen, so

bedeutsamen Objekte. Auf Grund der bis jetzt durch die Reinigung und

Konservierung gegangenen Stücke lässt sich sagen: Das Material besteht

überwiegend aus Barrenteilen und Schrötlingen aus Bronze, die zusammen

fast 3 kg ausmachen Geprägte Münzen wurden bisher nur 80 Stück gezählt.

Über die Beschaffung des Rohmaterials sind derzeit noch keine Aussagen

möglich. Die gefundenen Objekte erlauben folgende Angaben zur

Herstellungstechnik und geben über den Ablauf der Vorarbeiten

detailliert Auskunft: und Lichtschächten in dieser Villa, fand man zunächst an der

Südseite einzelne ziemlich regelmäßig runde, flache Metallscheiben

(siehe Bild links) die

im Münzkabinett Bonn als Schrötlinge erkannt wurden, eine daraufhin

veranlasste gezielte Nachuntersuchung erbrachte in einer vor der

westlichen Stirnwand in den Kellerestrich eingetieften, holzverschalter

Grube die Masse dieser münztechnisch und geldgeschichtlichen, so

bedeutsamen Objekte. Auf Grund der bis jetzt durch die Reinigung und

Konservierung gegangenen Stücke lässt sich sagen: Das Material besteht

überwiegend aus Barrenteilen und Schrötlingen aus Bronze, die zusammen

fast 3 kg ausmachen Geprägte Münzen wurden bisher nur 80 Stück gezählt.

Über die Beschaffung des Rohmaterials sind derzeit noch keine Aussagen

möglich. Die gefundenen Objekte erlauben folgende Angaben zur

Herstellungstechnik und geben über den Ablauf der Vorarbeiten

detailliert Auskunft:

1. Das Rohmaterial eine offensichtlich homogene Kupferlegierung

(aes/Bronze)

wurde zu stabförmigen Barren gegossen. Diese Barren

mit rundem Querschnitt und konisch zulaufenden Enden sind nur in

gestückelter Form erhalten. Daher sind Angaben zu Ihrer Länge nicht

möglich. Sie hatten einen Standarddurchmesser von 8—9 mm. wurde zu stabförmigen Barren gegossen. Diese Barren

mit rundem Querschnitt und konisch zulaufenden Enden sind nur in

gestückelter Form erhalten. Daher sind Angaben zu Ihrer Länge nicht

möglich. Sie hatten einen Standarddurchmesser von 8—9 mm.

2. Die Barren wurden, wohl leicht erhitzt, von zwei Arbeitern in

im Mittel 8 x 8 mm messende zylindrische Bronze-Stückchen

zerlegt, dabei wurde der Barren mit einer längsgerieften Flachzange

festgehalten und mit einer kräftigen Beißzange wurden die einzelnen

Stücke abgetrennt. Viele dieser Barrenstücke tragen außen deutlich die

Zangenspuren und an den Trennungsflächen außer den Schnittspuren auch

Bruchspuren.

3. Die ziemlich regelmäßig gestückelten Bronzezylinder wurden

anschließend offensichtlich in mindestens zwei Arbeitsgängen und

möglicherweise wieder erhitzt flachgehämmert. Bis zum flachen, glatten

Schrötling lassen sich mehrere unterschiedlich starke Zwischengrößen

nachweisen. Ein sehr großer Teil jener „Vorschrötlinge" Ist beim

Flachhämmern zersprungen; einerseits ist dies eine Folge des durch

Abbrechen entstandenen unregelmäßigen Reliefs der Trennungsflächen, das

bei einem glatten Sägeschnitt nicht entstanden wäre; anderseits ist dies

wohl auf zu sprödes Material oder ungenügendes Erhitzen zurückzuführen.

4. Die Schrötlinge wurden in der herkömmlichen Weise,

genau wie in offiziellen Prägestätten. zwischen Ober- und

Unterstempel geprägt. Bei diesem letzten mechanischen Arbeitsgang

ist wiederum ein Teil gerissen oder gesprungen.

Dass in Ha 56 nicht nur Schrötlinge produziert, sondern hier auch

wirklich geprägt wurden, beweißt das massierte Auftreten von

Stempelidentitäten bei den wenigen Münzen. Sie geben Aufschluss darüber,

wie viele Prägeeisen am Ort mindestens in Betrieb waren. Man hat

wenigstens mit 8 Stempeln (=4 Stempelpaaren) hier gearbeitet.

|

|

zurück zur Übersicht

|

|

|