|

Eisenzeit

Vitrine 3-7

Die Niederrheinische Bevölkerung nach römischen

Berichten

ber die Stämme des Niederrheins

unterrichtet uns als erster der römische Feldherr G. I. Caesar, der Gallien (Frankreich und das angrenzende Land bis

zum Rhein) in den Jahren 58 - 51 v. Chr.

eroberte und als neue Provinz dem Römischen Reiche einverleibte. ber die Stämme des Niederrheins

unterrichtet uns als erster der römische Feldherr G. I. Caesar, der Gallien (Frankreich und das angrenzende Land bis

zum Rhein) in den Jahren 58 - 51 v. Chr.

eroberte und als neue Provinz dem Römischen Reiche einverleibte.

Nach Caesar

wurde der Niederrhein von germanischen Stämmen bewohnt. Und zwar von Stämmen, die

nicht erst zuvor hier eingewandert waren, sondern die schon seit

langer Zeit hier siedelten. Allerdings berichtet er von zwei weiteren

Stämmen, den Usipetern

und

Tenkterern,

die erst im Jahre 56 nach längerer

Wanderschaft aus dem Inneren Germaniens

an den Niederrhein kamen.

Im Westen grenzte das Gebiet der

Niederrheingermanen an das der Belger,

die Caesar als eigenes Volk

neben Kelten und Germanen stellte, und im Süden an das der Kelten,

bzw. Gallier im engeren Sinne.

Das von den Niederrheingermanen eingenommene Siedlungsgebiet lässt

sich ungefähr mit dem Verbreitungsgebiet der archäologisch

festgestellten Niederrheinischen Grabhügelkultur zur Deckung bringen. Daraus ergibt sich,

dass der Niederrhein nicht erst durch eine Einwanderung

germanisch wurde, sondern von Anfang an, seit der Herausbildung des

Volkes, zum Siedlungsgebiet der Germanen gehört hat.

Tracht und Kleidung

der Eisenzeit

Raum 3 /

Vitrine 7

/ Abb.

8

Der Mann

ekonstruiert nach Moorfunden und Darstellung gefangener auf der

Markussäule in Rom. ekonstruiert nach Moorfunden und Darstellung gefangener auf der

Markussäule in Rom.

Der Mann trug einen hemdartigen Kittel und eine Hose mit angenähten

Füßlingen. Darüber einen Mantel, der an der Schulter durch eine Nadel (in

der jüngeren Eisenzeit durch eine Fibel / Spange) zusammengehalten wurde.

Raum 3 /

Vitrine 7

/ Abb.

8

Die Frau

Die Frau trug ebenfalls einen hemdartigen Kittel. Der Kittel konnte

bodenlang sein oder mit einem Rock kombiniert werden. Das Oberkleid war

nicht zugeschnitten wie der Mantel des Mannes. Es wurde um den Körper

drapiert und meist unten hochgebunden. Auf der Schulter hielten es eine

oder zwei Nadeln (später Fibeln)

zusammen. Der Gürtel wurde gelegentlich mit einem eisernen Doppelhaken

geschlossen.

Häufig getragene Schmuckstücke bildeten Halsringe oder Ketten, Armringe

und auch Ohrringe.

Im Detail unterlag die Tracht jedoch - auch innerhalb der

Niederrheinischen Grabhügelkultur -

regionale Unterschiede. Beim derzeitigen Stand der Forschung können diese

allerdings noch nicht deutlich herausgearbeitet werden.

|

|

|

|

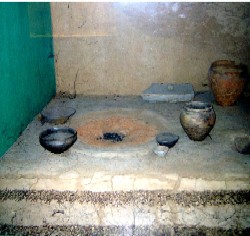

Beschreibung der Funde

Raum 1

/ Vitrine

3 /

Abb.

2

Eisenzeitliche Herdstelle

Rekonstruktion

ie Herdstelle ist die wichtigste

Einrichtung der Küche, Sie diente nicht nur zum Kochen, sondern bildete

auch die einzige Heizeinrichtung des Hauses, Backöfen lagen nur in

Ausnahmefällen innerhalb des Gebäudes (siehe

Hausmodell aus Vreden im 2. Raum). ie Herdstelle ist die wichtigste

Einrichtung der Küche, Sie diente nicht nur zum Kochen, sondern bildete

auch die einzige Heizeinrichtung des Hauses, Backöfen lagen nur in

Ausnahmefällen innerhalb des Gebäudes (siehe

Hausmodell aus Vreden im 2. Raum).

Der Herd liegt durchweg als freie umgehbare Feuerstelle im Raum.

Gemeinschaftsmühlen waren in der Eisenzeit

noch nicht gebräuchlich, so dass jede Hausfrau ihr Mehl selber mit Hilfe

eines Mahlsteins herstellen musste, hier handelt es sich um einen

eiszeitlichen Geschiebeblock (gefunden in Bösinghoven). In

Praest verwendete man jedoch einen aus der Eifel importierten

Mahlstein aus Basaltlava (einen sogenannten Napoleonshut). Die Steine waren zwar schwer, jedoch mit dem

Schiff leicht an den Niederrhein zu transportieren. In der Nähe von Moers

wurde vor einigen Jahren eine ganze Schiffsladung "Napoleonshüte" in einer Kiesgrube

freigelegt.

Raum 1

/ Vitrine

3 /

Abb. 1, 2

Küche aus der

Eisenzeit

ie Nachbildung der eisen-zeitlichen Küche beruht auf

einem Grabungsbefund von der Blouswardt, einer künstlichen Aufschüttung (Wurft) in einer Rheinaue bei

Emmerich-Praest. Die "Küche" gehört zu einem Haus der

älteren Eisenzeit (um 500 v. Chr.). Sie

bildete einen Ausschnitt aus dem Wohnteil des Hauses, der mit der Diele

verbunden und nicht durch Innenwände unterteilt war. Lediglich der Stall

wurde durch eine (niedrige) Scherwand abgetrennt. ie Nachbildung der eisen-zeitlichen Küche beruht auf

einem Grabungsbefund von der Blouswardt, einer künstlichen Aufschüttung (Wurft) in einer Rheinaue bei

Emmerich-Praest. Die "Küche" gehört zu einem Haus der

älteren Eisenzeit (um 500 v. Chr.). Sie

bildete einen Ausschnitt aus dem Wohnteil des Hauses, der mit der Diele

verbunden und nicht durch Innenwände unterteilt war. Lediglich der Stall

wurde durch eine (niedrige) Scherwand abgetrennt.

Raum 1

/ Vitrine

4 /

Abb.

2

Eisenzeitliches Grubenhaus

Grubenhaus mit Vorratsgrube aus Bedburg-Harff

um 200 v. Chr.

rubenhäuser - kleine, halb

in den Boden eingetiefte Hütten - sind in der Eisenzeit nur selten am

Niederrhein angelegt worden. Am Mittelrhein sowie in

Hunsrück und Eifel stellten sie dagegen eine geläufige Bauform dar.

Erst um Chr. Geburt findet man sie auch

auf den Höfen des unteren Niederrheins (z.B. in der Siedlung von

Vreden) und im weiteren norddeutschen Raum. Das Bedburger Grubenhaus ist

deswegen ein frühes Beispiel für das Vordringen dieser Bauform nach

Norden. rubenhäuser - kleine, halb

in den Boden eingetiefte Hütten - sind in der Eisenzeit nur selten am

Niederrhein angelegt worden. Am Mittelrhein sowie in

Hunsrück und Eifel stellten sie dagegen eine geläufige Bauform dar.

Erst um Chr. Geburt findet man sie auch

auf den Höfen des unteren Niederrheins (z.B. in der Siedlung von

Vreden) und im weiteren norddeutschen Raum. Das Bedburger Grubenhaus ist

deswegen ein frühes Beispiel für das Vordringen dieser Bauform nach

Norden.

Dargestellt ist im unteren Bereich der Wand ein Querschnitt durch

den Befund bei der Ausgrabung und im oberen Wandbereich eine

Rekonstruktion des Grubenhauses.

1 moderner Ackerboden

2 eisenzeitlicher Füllboden mit Scherben und anderen Kulturresten

3 Lehmschicht am Boden des Grubenhauses

4 Pfostengrube

5 Zersetzungshorizont des Lösbodens mit geringem Kalkanteil

6 gelber, kalkreicher Löß

Die eisenzeitliche Geländeoberfläche lag im Bereich des modernen

Ackerhorizontes.

A

spätrömischer Trinkbecher mit Angabe des Besitzers: ORILLIO

|

|