|

|

Ein fränkisches Fürstengrab aus Krefeld-GeIIep

Nachdruck aus: Germania 42, 1964, 188—216.

Seite 3

von Renate Pirling

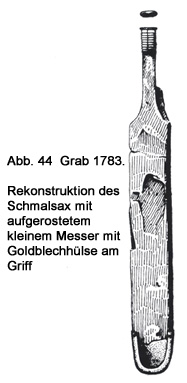

15. Sax (Abb. 44).

twa in Gürtel höhe des Toten lag, mit dem Griff an der Schwertklinge, ein eiserner Schmalsax, 28,8 cm lang, von dessen hölzerner twa in Gürtel höhe des Toten lag, mit dem Griff an der Schwertklinge, ein eiserner Schmalsax, 28,8 cm lang, von dessen hölzerner  Scheide nur noch geringe Reste vorhanden sind. Das U-förmige Ortband ist aus Silber gefertigt und trägt zwei kleine goldene Niete. Scheide nur noch geringe Reste vorhanden sind. Das U-förmige Ortband ist aus Silber gefertigt und trägt zwei kleine goldene Niete.

Neben dem Griff (siehe Abb. 32) lag eine 2,0 cm lange, quergerippte Goldblechhülse, deren oberer Abschluss filigranverziert ist (siehe auch Abb. 48a.b). Diese Hülse passt genau auf den Griff, auf dem sie zweifellos einmal gesessen hat. Der Griff ist für einen Sax auffallend schwach und die Goldblechverkleidung an einem Sax griff etwas gänzlich Ungewohntes. Es dürfte sich um den goldblechverkleideten Griff eines kleinen Eisenmessers einer Miniaturausgabe der bei den Messer Nr. 18, handeln, dass in die Saxscheide gesteckt wurde und jetzt völlig auf den Sax aufgerostet ist

(8).

Schutzwaffen

16. Helm (Abb. 45 bis 47, siehe auch Abb. 88 und Abb. auf Seite 111).

uf der rechten Seite des Kopfendes lag, mit der Spitze nach unten, der Helm Er war wohl, wie sich aus der Entfernung zur Lage der Münze ergab, die der Tote sicherlich im Munde hatte, direkt neben dem Kopf niedergelegt worden. Unter dem Helm lag das Pferdegeschirr, unmittelbar neben ihm der Knauf des Schwertes (siehe dazu auch Abb. 32). uf der rechten Seite des Kopfendes lag, mit der Spitze nach unten, der Helm Er war wohl, wie sich aus der Entfernung zur Lage der Münze ergab, die der Tote sicherlich im Munde hatte, direkt neben dem Kopf niedergelegt worden. Unter dem Helm lag das Pferdegeschirr, unmittelbar neben ihm der Knauf des Schwertes (siehe dazu auch Abb. 32).

Die Basis des 18 cm hohen Helmes, dessen größter Durchmesser 22,5 m beträgt, bildet ein 4 cm breiter eiserner Stirnreif mit zwei Einbuchtungen in Höhe der Augen und einem, jetzt abgebrochenen, Nasenbügel. Der Stirnreif weist an der Unterseite eine Reihe von Löchern auf. Auf der Außenseite ist er mit vergoldetem Bronzeblech überzogen, in welches dreimal eine Matrize gepresst wurde, die eine menschliche Maske zwischen zwei löwenartigen Ungeheuern und dazwischen Weinranken mit Vögelchen zeigt (Abb. 46). An der eisernen Basis wurden auf der Innenseite sechs kuppelartig gewölbte blattförmige eiserne Platten angenietet, die oben von einer runden Scheitelplatte zusammengehalten werden. Diese Platten sind auf der Außenseite mit vergoldetem Bronzeblech überzogen und in Punztechnik verziert. Während die beiden seitlichen und die beiden hinteren

Platten nur Schuppen- und Dreiecksmuster tragen, weisen die vorderen ein Mittelfeld auf, in welches, jeweils ein Raubvogel mit stark gebogenem dickem Schnabel und kräftigen Krallen und darunter ein Fisch eingepunzt sind (Abb. 47a-c).

Über die Fugen der sechs Platten wurden sechs kräftige Bronzespangen mit Mitte mit je 14 entlang der Kanten angebrachter Bronzeniete befestigt. Diese Spangen verbreitern sich kräftig nach unten und berühren sich am Stirnreif. Sie sind vergoldet und durch eingepunzte Schuppen-, Dreiecks- und Wirbelmuster verziert.

Die runde Scheitelplatte aus Bronze, die vier kräftige Bronzeniete trägt, ist ebenfalls vergoldet und weist ein gepunzte Dreiecks- und Schuppenmuster auf. In ihrer Mine befindet sich ein 17 cm hoher Knopf als Bekrönung, der oben nicht offen ist und also keinen Helmbusch getragen haben kann.

Der Helm war innen mit Leder gefüttert und dieses Futter unten um den Rand umgeschlagen, also nach außen umgelegt und mittels Lederschnüren festgenäht, die durch die Löcher am Stirnreif gezogen waren. Die Verschnürung packt das Leder also von innen und außen. Die Lederschnur wurde so geführt, dass sich auf der Innenseite ein Stich an den anderen reihte, während außen die Stiche schuppenartig Übereinandergreifen.

Zu beiden Seiten des Helmes war ehemals in den Löchern des Stirnreifes je eine Wangenklappe befestigt, die aus einer eisernen Grundplatte besteht, die auf der Außenseite mit vergoldetem Bronzeblech belegt ist, das in Punztechnik in gleicher Weise wie der übrige Helm mit Schuppen, Dreiecken und Kreisaugen verziert ist. Den Rändern entlang befindet sich eine Reihe von Löchern, in welchen mittels Lederschnüren die lederne Fütterung der Innenseite befestigt war.

An der Rückseite des Helmes war in den Löchern des Stirnreifes der aus einem eisernen Kettengeflecht bestehende Nackenschutz befestigt, der ganz erhalten, aber völlig zusammengerostet ist. Er soll später rekonstruiert werden. Auf dem Nackenschutz und auf anderen Teilen des Helmes waren noch größere Flächen von Geweben erhalten, die aber noch nicht näher untersucht werden konnten.

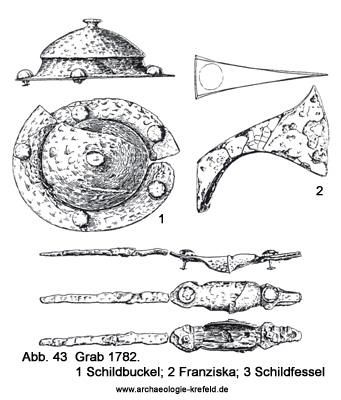

17. Schild (Abb. 43,1.3).

n der Gegend der linken Schulter war der Schild niedergestellt worden, von dem nur noch n der Gegend der linken Schulter war der Schild niedergestellt worden, von dem nur noch  der eiserne, mit vergoldeten Bronzenieten befestigte Schildbuckel und Reste der Schildfessel vorhanden waren. Der Buckel hat eine schwach gewölbte Haube, die in einen pilzförmigen Spitzenknopf ausläuft. Der Haubenrand steht etwas über den nach oben sich schwach verjüngenden Kragen über, der Rand des Buckels ist fast waagerecht Auf ihm befinden sich fünf symmetrisch angeordnete vergoldete Bronzeniete mit halbkugeligen Köpfen. der eiserne, mit vergoldeten Bronzenieten befestigte Schildbuckel und Reste der Schildfessel vorhanden waren. Der Buckel hat eine schwach gewölbte Haube, die in einen pilzförmigen Spitzenknopf ausläuft. Der Haubenrand steht etwas über den nach oben sich schwach verjüngenden Kragen über, der Rand des Buckels ist fast waagerecht Auf ihm befinden sich fünf symmetrisch angeordnete vergoldete Bronzeniete mit halbkugeligen Köpfen.

Die Schildfessel (Abb. 43,3) ist nur fragmentarisch erhalten. Der mittlere Griffteil ist 15,4 cm lang und besteht aus einem in der Mitte halbrund gebogenen Eisenband. Zu beiden Seiten sitzen vergoldete Bronzeniete auf kräftigen Stiften, die in kleine quadratische Bronzeplättchen endigen, welche aus dem aus Holz gefertigten Griff auflagen. Holzreste vom Griff sind noch erhalten. Von den Armen der Schildfessel ist heute nur noch einer vorhanden, der noch 15,0 cm lang ist. An seinem äußeren Ende saß auf der Oberseite des Schildes ein weiterer vergoldeter Bronzeniet, der noch Holz- und Lederreste aufweist.

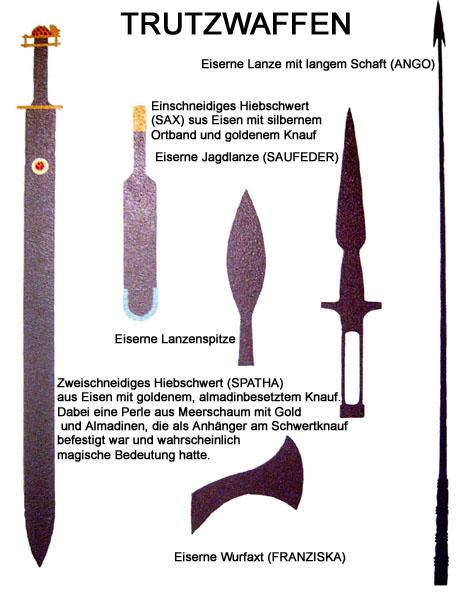

Tafel aus der Ausstellung im Museum Burg Linn |

|

|

|