|

|

Ein fränkisches Fürstengrab aus Krefeld-GeIIep

Nachdruck aus: Germania 42, 1964, 188—216.

Seite 2

von Renate Pirling

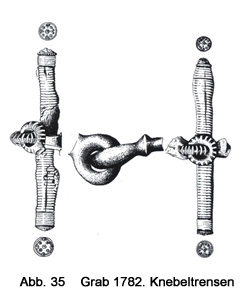

4. Knebeltrensen (Abb. 35).

ie Trensen bestehen aus zwei 12 cm langen eisernen Stangen von rundem Querschnitt, deren beide Enden von einer 1 cm langen Goldblechhülse eingefasst sind. Die runden ie Trensen bestehen aus zwei 12 cm langen eisernen Stangen von rundem Querschnitt, deren beide Enden von einer 1 cm langen Goldblechhülse eingefasst sind. Die runden  Endflächen dieser Hülsen sind von feinem, gekerbtem Golddraht begrenzt, leicht gewölbt und mit feinem Filigran und mit Granulation verziert. Die Seiten der Goldblechhülsen sind eng gerippt. Der übrige Teil der Eisenstangen ist mit etwas gröber geripptem Silberblech beschlagen. Diese Stangen steckten mit ihrer Mitte in je einem Eisenring, der auf der einen Seite in die Gebissstange übergeht, welche heute so stark verrostet ist, dass man ihre Form nicht mehr erkennen kann, auf der anderen Seite in zwei weitere Eisenringe mit

silberner Streifentauschierung. Endflächen dieser Hülsen sind von feinem, gekerbtem Golddraht begrenzt, leicht gewölbt und mit feinem Filigran und mit Granulation verziert. Die Seiten der Goldblechhülsen sind eng gerippt. Der übrige Teil der Eisenstangen ist mit etwas gröber geripptem Silberblech beschlagen. Diese Stangen steckten mit ihrer Mitte in je einem Eisenring, der auf der einen Seite in die Gebissstange übergeht, welche heute so stark verrostet ist, dass man ihre Form nicht mehr erkennen kann, auf der anderen Seite in zwei weitere Eisenringe mit

silberner Streifentauschierung.

5. Riemenverteiler (Abb. 36).

ie beiden Riemenverteiler bestehen aus einer runden Bronzescheibe von ie beiden Riemenverteiler bestehen aus einer runden Bronzescheibe von  3,5 cm Durchmesser, auf welche eine ebenso große Goldscheibe mit 8 Silberstiftchen aufgenietet ist. Zwischen beiden Scheiben befindet sich ein 2 mm breiter Falzrand aus Goldblech, dessen obere Kante mit geperltem Golddraht belegt ist. Auf der Goldscheibe ist ein stark gewölbter Buckel von 3 cm Durchmesser aus Goldblech angebracht, in dessen Mitte in einem durch einen aufgelöteten Goldblechstreifen gebildeten runden Feld ein goldgefasster plangeschliftener Almandin in Form eines Vierpasses angebracht ist. Den inneren Rand des runden Feldes begleitet ein sehr feiner, geperlter Golddraht, ein ebensolcher ist zwischen Vierpass und Einlassung angebracht. Von dem runden Mittelfeld gehen kreuzförmig vier sich nach außen verbreiternde Felder aus, die durch

jeweils drei gewölbt geschliffene Almandinplättchen gebildet werden, die je ein gerader und ein gewölbter Steg unterteilt. Die Almandinzellen liegen auf gewaffelter Goldfolie, die durch den Stein hindurchschimmert. Die vier zwischen dem Almandinkreuz befindlichen Flächen sind mit Perldrahtbändern und dichtem Ringfiligran verziert. Der Rand der goldenen Grundplatte trägt zwischen den Silbernieten Filigran in Spiral- und Schleifenform. Die beiden Scheiben sind nahezu gleich und weichen nur in winzigen Details voneinander ab. Reste der Lederriemen sind noch erhalten. Das Goldblech weist kaum Abnutzungsspuren auf. 3,5 cm Durchmesser, auf welche eine ebenso große Goldscheibe mit 8 Silberstiftchen aufgenietet ist. Zwischen beiden Scheiben befindet sich ein 2 mm breiter Falzrand aus Goldblech, dessen obere Kante mit geperltem Golddraht belegt ist. Auf der Goldscheibe ist ein stark gewölbter Buckel von 3 cm Durchmesser aus Goldblech angebracht, in dessen Mitte in einem durch einen aufgelöteten Goldblechstreifen gebildeten runden Feld ein goldgefasster plangeschliftener Almandin in Form eines Vierpasses angebracht ist. Den inneren Rand des runden Feldes begleitet ein sehr feiner, geperlter Golddraht, ein ebensolcher ist zwischen Vierpass und Einlassung angebracht. Von dem runden Mittelfeld gehen kreuzförmig vier sich nach außen verbreiternde Felder aus, die durch

jeweils drei gewölbt geschliffene Almandinplättchen gebildet werden, die je ein gerader und ein gewölbter Steg unterteilt. Die Almandinzellen liegen auf gewaffelter Goldfolie, die durch den Stein hindurchschimmert. Die vier zwischen dem Almandinkreuz befindlichen Flächen sind mit Perldrahtbändern und dichtem Ringfiligran verziert. Der Rand der goldenen Grundplatte trägt zwischen den Silbernieten Filigran in Spiral- und Schleifenform. Die beiden Scheiben sind nahezu gleich und weichen nur in winzigen Details voneinander ab. Reste der Lederriemen sind noch erhalten. Das Goldblech weist kaum Abnutzungsspuren auf.

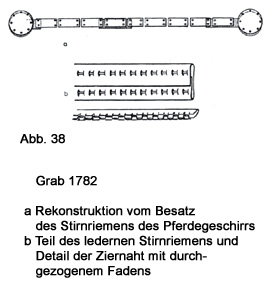

6. Beschlagplättchen (Abb. 37 und 38).

uf den ledernen Stirnreifen des Zaumzeugs saßen 9 Beschlagplättchen. Während acht von ihnen in Größe und uf den ledernen Stirnreifen des Zaumzeugs saßen 9 Beschlagplättchen. Während acht von ihnen in Größe und  Verzierung nur wenig differieren, ist das neunte, das in der Mitte zwischen jeweils vier Plättchen saß, gänzlich abweichend gebildet. Sämtliche Beschläge bestehen aus rechteckigen, ca. 2 mm starken Bronzeplättchen, die auf der Oberseite und den vier Kanten mit kräftigem Goldblech überzogen wurden. Auf der Rückseite ist dieses etwa 1 mm breit umgeschlagen und festgehämmert. Auf dem Lederriemen wurden die Plättchen mit je vier an den Ecken an gebrachten Bronzenieten befestigt (Abb. 38a). Verzierung nur wenig differieren, ist das neunte, das in der Mitte zwischen jeweils vier Plättchen saß, gänzlich abweichend gebildet. Sämtliche Beschläge bestehen aus rechteckigen, ca. 2 mm starken Bronzeplättchen, die auf der Oberseite und den vier Kanten mit kräftigem Goldblech überzogen wurden. Auf der Rückseite ist dieses etwa 1 mm breit umgeschlagen und festgehämmert. Auf dem Lederriemen wurden die Plättchen mit je vier an den Ecken an gebrachten Bronzenieten befestigt (Abb. 38a).

Das Mittelstück (Abb. 37) ist 2,2 x 1‚9cm groß, die äußere Kante der Schauseite begleitet ein geperlter Golddraht. Auf den beiden Schmalseiten, zwischen den Bronzenieten, sitzen in einer Goldfassung zwei länglich-rechteckige,  kugelig geschliffene Almandine. Das Mittelfeld nimmt ein ovaler, hochgetriebener Buckel ein, der ebenfalls von einem ovalen, plangeschliffenen Almandin bekrönt wird. Der Buckel selbst ist mit feinstem Filigran in Schleifen- und Bogenform bedeckt. Von den acht übrigen Plättchen sind die beiden äußersten wie das Mittelstück mit einfachem geperltem Golddraht eingefasst, die sechs übrigen Plättchen aber mit einem zopfartig geflochtenen. Auf allen acht Beschlägen sind je drei, teils plan-, teils kugelig geschliffene runde

Almandine in erhöhter, von Perldraht umgebener Fassung angebracht. Zwischen dieser befindet sich zu beiden Seiten Filigran,

das aus je zwei Doppelvoluten besteht. Die Plättchen sind 3,0 x 1,4 cm groß. Der Lederriemen, auf welchem Plättchen aufgenietet waren, ist noch teilweise erhalten. Er war ursprünglich 3,5 cm breit, beide Kanten wurden aber umgeschlagen, und zwar so, dass sie in der Mitte des Riemens übereinander lagen. Der Riemen war so nur noch 1,7 cm breit. Entlang den Kanten waren in Abständen von 3 mm kleine senkrechte Einschnitte angebracht, durch die ein Faden gezogen war (Abb. 38b). Auf der Unterseite des Riemens waren zu beiden Seiten unmittelbar anschließend an die Riemenverteiler zwei unterschiedlich große, hauchdünne Bronzeplättchen aufgenietet, ein weiteres Plättchen ungefähr in der Mitte des Riemens. kugelig geschliffene Almandine. Das Mittelfeld nimmt ein ovaler, hochgetriebener Buckel ein, der ebenfalls von einem ovalen, plangeschliffenen Almandin bekrönt wird. Der Buckel selbst ist mit feinstem Filigran in Schleifen- und Bogenform bedeckt. Von den acht übrigen Plättchen sind die beiden äußersten wie das Mittelstück mit einfachem geperltem Golddraht eingefasst, die sechs übrigen Plättchen aber mit einem zopfartig geflochtenen. Auf allen acht Beschlägen sind je drei, teils plan-, teils kugelig geschliffene runde

Almandine in erhöhter, von Perldraht umgebener Fassung angebracht. Zwischen dieser befindet sich zu beiden Seiten Filigran,

das aus je zwei Doppelvoluten besteht. Die Plättchen sind 3,0 x 1,4 cm groß. Der Lederriemen, auf welchem Plättchen aufgenietet waren, ist noch teilweise erhalten. Er war ursprünglich 3,5 cm breit, beide Kanten wurden aber umgeschlagen, und zwar so, dass sie in der Mitte des Riemens übereinander lagen. Der Riemen war so nur noch 1,7 cm breit. Entlang den Kanten waren in Abständen von 3 mm kleine senkrechte Einschnitte angebracht, durch die ein Faden gezogen war (Abb. 38b). Auf der Unterseite des Riemens waren zu beiden Seiten unmittelbar anschließend an die Riemenverteiler zwei unterschiedlich große, hauchdünne Bronzeplättchen aufgenietet, ein weiteres Plättchen ungefähr in der Mitte des Riemens.

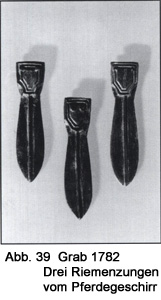

7. Riemenzungen

u dem Zaumzeug gehörten noch 4 Riemenzungen aus Silber (Abb. 39) zeigt 3 davon mit Spuren von Feuervergoldung, 4,5 cm lang. Den Zungen ist u dem Zaumzeug gehörten noch 4 Riemenzungen aus Silber (Abb. 39) zeigt 3 davon mit Spuren von Feuervergoldung, 4,5 cm lang. Den Zungen ist  an der Basis ein sechseckiges Silberplättchen mit dem einen Ende aufgelötet, das andere steht 1,5 mm ab; in dem so gebildeten Spalt war das Ende des Lederriemens eingeklemmt und mittels zweier Silberniete befestigt. Die lanzettförmigen Zungen tragen auf der Schauseite einen Mittelgrat. Zwei Stücke sind durch Perldraht und feine Punzeinschläge, ein drittes außerdem durch Kreisaugen verziert. Das vierte Stück, das keinerlei Vergoldung aufweist und unverziert ist, weicht in der Beschaffenheit des Silbermaterials von den drei anderen ab. Auch trägt es viel gröbere Niete. Vermutlich wurde es nachträglich an Stelle eines verloren gegangenen Stückes hergestellt. an der Basis ein sechseckiges Silberplättchen mit dem einen Ende aufgelötet, das andere steht 1,5 mm ab; in dem so gebildeten Spalt war das Ende des Lederriemens eingeklemmt und mittels zweier Silberniete befestigt. Die lanzettförmigen Zungen tragen auf der Schauseite einen Mittelgrat. Zwei Stücke sind durch Perldraht und feine Punzeinschläge, ein drittes außerdem durch Kreisaugen verziert. Das vierte Stück, das keinerlei Vergoldung aufweist und unverziert ist, weicht in der Beschaffenheit des Silbermaterials von den drei anderen ab. Auch trägt es viel gröbere Niete. Vermutlich wurde es nachträglich an Stelle eines verloren gegangenen Stückes hergestellt.

8. Schnallen

wei kleine Schilddornschnallen (siehe dazu ähnliche Stücke (Abb. 52, 4 - 7) aus Silber lagen bei den Riemenzungen. Die Schnallenbügel sind 1,8 bzw. 1,5 cm lang und haben einen runden Querschnitt, der Dorn ist gebogen. Der Schild ist pilzförmig. Eine der beiden Schnallen hat einen 1,7cm langen, rechteckigen Beschlag, der auf der äußeren Schmalseite abgerundet, herumgeklappt und mit zwei Laschen am Bügel befestigt ist. wei kleine Schilddornschnallen (siehe dazu ähnliche Stücke (Abb. 52, 4 - 7) aus Silber lagen bei den Riemenzungen. Die Schnallenbügel sind 1,8 bzw. 1,5 cm lang und haben einen runden Querschnitt, der Dorn ist gebogen. Der Schild ist pilzförmig. Eine der beiden Schnallen hat einen 1,7cm langen, rechteckigen Beschlag, der auf der äußeren Schmalseite abgerundet, herumgeklappt und mit zwei Laschen am Bügel befestigt ist.

Trutzwaffen

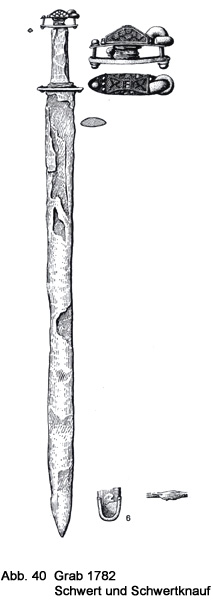

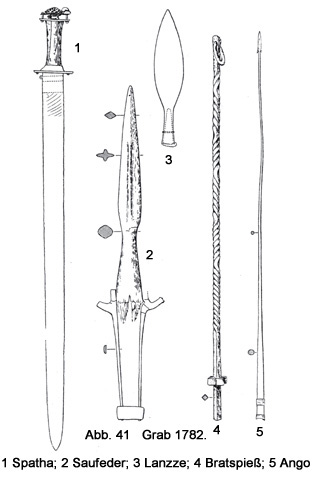

9. Spatha (Abb. 40 und 41,1)

ur Rechten des Toten lag das eiserne zweischneidige Langschwert, mit dem Griff etwa in ur Rechten des Toten lag das eiserne zweischneidige Langschwert, mit dem Griff etwa in  der Gegend der Schulter (vgl. Abb. 32). Das ganze Schwert ist 92,6 cm lang, die Klinge 75,8 cm und 4,3 cm breit. Von der Scheide sind nur noch winzige Holzreste erhalten. Am oberen Scheidenabschluss sind Spuren einer 3,5 cm breiten Leder(?)umwicklung zu erkennen, zu deren Befestigung ein Bronzeniet diente. Die 7,8 cm breite, ovale Parierstange ist aus Bronze und vergoldet. Die Klinge weist nur im oberen Teil eine wenig sorgfältig ausgeführte Damaszierung auf. der Gegend der Schulter (vgl. Abb. 32). Das ganze Schwert ist 92,6 cm lang, die Klinge 75,8 cm und 4,3 cm breit. Von der Scheide sind nur noch winzige Holzreste erhalten. Am oberen Scheidenabschluss sind Spuren einer 3,5 cm breiten Leder(?)umwicklung zu erkennen, zu deren Befestigung ein Bronzeniet diente. Die 7,8 cm breite, ovale Parierstange ist aus Bronze und vergoldet. Die Klinge weist nur im oberen Teil eine wenig sorgfältig ausgeführte Damaszierung auf.

Der pyramidenförmige, oben abgeflachte Schwertknauf (Abb. 40) besteht aus Gold und trägt auf allen Seiten ein gelegte, plangeschliffenen Almandine zwischen getreppten und geraden Stegen. Die Almandine sind mit gewaffelter Goldfolie unterlegt. Der Knauf ist auf eine bronzene, vergoldete Grundplatte aufgesetzt. Auf einer Seite dieser Platte sind ein ganzer und ein halber Goldring ineinander hängend angebracht. Dem eigentlichen Knauf ist eine ovale vergoldete Bronzeplatte unterlegt - die Verbindung wird durch zwei kräftige Bronzestifte hergestellt -‚ die nach oben und unten in halbkugeligen Goldknöpfen enden; um die sich ein gerippter Golddraht legt. Zwischen der unterlegten Platte und dem Knauf befindet sich noch ein Eisenrest, die übrige Einlage ist vergangen.

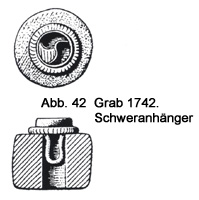

10. Schwertanhänger (Abb. 42)

uf der Schwertklinge lag ein zylindrischer Meerschaumknopf, 1,5 cm hoch und von 2,3 cm Durchmesser. Dieser ist in der uf der Schwertklinge lag ein zylindrischer Meerschaumknopf, 1,5 cm hoch und von 2,3 cm Durchmesser. Dieser ist in der

Mitte durchbohrt, und in dieser Öffnung steckt mit einer 0,7 cm langen Öse ein 0,3 cm hoher Goldknopf, der auf der Oberseite ein durch zwei Stege gebildetes Fischblasen Muster aufweist. Darin müssen sich drei plangeschliffenen, mit gewaffelter Goldfolie unterlegte Almandine befunden haben, von denen heute nur noch einer vorhanden ist. Rings um die Fassung ist ein kräftiger, gerippter Golddraht gelegt. Durch diese Öse war wohl eine Schnur gezogen, an welcher die Bommel am Schwert aufgehängt werden konnte. Mitte durchbohrt, und in dieser Öffnung steckt mit einer 0,7 cm langen Öse ein 0,3 cm hoher Goldknopf, der auf der Oberseite ein durch zwei Stege gebildetes Fischblasen Muster aufweist. Darin müssen sich drei plangeschliffenen, mit gewaffelter Goldfolie unterlegte Almandine befunden haben, von denen heute nur noch einer vorhanden ist. Rings um die Fassung ist ein kräftiger, gerippter Golddraht gelegt. Durch diese Öse war wohl eine Schnur gezogen, an welcher die Bommel am Schwert aufgehängt werden konnte.

11. Ango (Abb. 41,5)

ie auf der rechten Seite des Toten, mit der Spitze unter dem Ende der

Spatha liegen

die eiserne Wurflanze, der Ango, ie auf der rechten Seite des Toten, mit der Spitze unter dem Ende der

Spatha liegen

die eiserne Wurflanze, der Ango,

war 1,64 m lang. Leider ist der Schaft so zerfallen, dass eine Festigung und Konservierung unmöglich war. Die Spitze trägt zwei angeschmiedete Widerhaken. Da die Bearbeitung des Stückes nicht abgeschlossen ist, lassen sich nähere Angaben zur Bildung der Spitze und des Schaftes noch nicht machen. war 1,64 m lang. Leider ist der Schaft so zerfallen, dass eine Festigung und Konservierung unmöglich war. Die Spitze trägt zwei angeschmiedete Widerhaken. Da die Bearbeitung des Stückes nicht abgeschlossen ist, lassen sich nähere Angaben zur Bildung der Spitze und des Schaftes noch nicht machen.

12. Jagdlanze (Saufeder (Abb. 41,2).

ine mächtige, 69 cm lange, eiserne Lanzenspitze, eine „Saufeder“, lag unter dem Ango auf der rechten Seite des Toten, die Spitze am Fußende. Das in einzelne Teile zerfallene Stück ist so schlecht erhalten, dass eine Konservierung wohl nicht möglich sein wird. Die Lanze trägt am Schaft zwei stabförmige Aufhalter. ine mächtige, 69 cm lange, eiserne Lanzenspitze, eine „Saufeder“, lag unter dem Ango auf der rechten Seite des Toten, die Spitze am Fußende. Das in einzelne Teile zerfallene Stück ist so schlecht erhalten, dass eine Konservierung wohl nicht möglich sein wird. Die Lanze trägt am Schaft zwei stabförmige Aufhalter.

13. Lanzenspitze (Abb. 41,3).

nter dem Schaft des Ango lag eine zweite kleinere Lanzenspitze mit gedrungen-ovalem Blau, deren Schaft abgebrochen ist und nicht gefunden wurde. Die Lanze war noch 27,5 cm lang. nter dem Schaft des Ango lag eine zweite kleinere Lanzenspitze mit gedrungen-ovalem Blau, deren Schaft abgebrochen ist und nicht gefunden wurde. Die Lanze war noch 27,5 cm lang.

14. Franziska (Abb. 43,2).

ie eiserne Wurfaxt, die «Franziska, lag auf der echten Seite, neben Ango und großer Lanze. Sie ist 15,7 cm lang, ihre Oberkante kräftig S-förmig geschwungen, die Unterkante hat die Form einer gleichmäßig gekrümmten Kurve deren Scheitelpunkt etwa in der Mine liegt. Die Franziska gehört demnach in die Gruppe A nach Kurt Böhner. ie eiserne Wurfaxt, die «Franziska, lag auf der echten Seite, neben Ango und großer Lanze. Sie ist 15,7 cm lang, ihre Oberkante kräftig S-förmig geschwungen, die Unterkante hat die Form einer gleichmäßig gekrümmten Kurve deren Scheitelpunkt etwa in der Mine liegt. Die Franziska gehört demnach in die Gruppe A nach Kurt Böhner. |

|

|

|