Ein fränkisches Fürstengrab aus Krefeld-GeIIep

Nachdruck aus: Germania 42, 1964, 188—216.

Seite 4

von Renate Pirling

Gebrauchsgegenstände

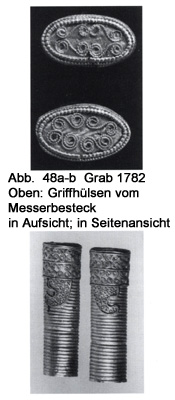

18. Messerbesteck (Abb. 48a.b).

ngefähr in Brusthöhe des Toten lagen fast waagerecht zwei annähernd ngefähr in Brusthöhe des Toten lagen fast waagerecht zwei annähernd  gleiche eiserne Messer mit goldenen Griffhülsen und goldenen Ortbändern dicht nebeneinander und zwar mit den reicher verzierten Schauseiten der Griffe nach unten. Die Messer steckten gesondert in ledernen Scheiden, von denen geringe Reste erhalten waren. Die Eisenmesser selbst sind sehr schlecht erhalten, sie sind noch 17,5 bzw. 16,6 cm lang. Die Griffhülsen aus dünnem Goldblech (Abb. 48 a. b.) haben eine Länge von 5,1 bzw. 5 cm

und sind im Querschnitt oval. Die Oberseite ist mit doppeltem Perldraht eingefasst, die ovale Abschlussfläche reich mit Filigran in S-förmigen Ornamenten verziert. Der obere Teil der Hülsen trägt ebenfalls Filigran, das aus zwei Reihen dicht gestellter S-förmiger Ornamente besteht. Auf der Schauseite, schließt sich daran nach unten ein aus Perldraht gebildetes Ornament in Form einer phrygischen Mütze an, dessen Fläche mit Ringfiligran bedeckt ist. Vermutlich soll damit, stark vereinfacht, ein Vogelkopf dargestellt sein. gleiche eiserne Messer mit goldenen Griffhülsen und goldenen Ortbändern dicht nebeneinander und zwar mit den reicher verzierten Schauseiten der Griffe nach unten. Die Messer steckten gesondert in ledernen Scheiden, von denen geringe Reste erhalten waren. Die Eisenmesser selbst sind sehr schlecht erhalten, sie sind noch 17,5 bzw. 16,6 cm lang. Die Griffhülsen aus dünnem Goldblech (Abb. 48 a. b.) haben eine Länge von 5,1 bzw. 5 cm

und sind im Querschnitt oval. Die Oberseite ist mit doppeltem Perldraht eingefasst, die ovale Abschlussfläche reich mit Filigran in S-förmigen Ornamenten verziert. Der obere Teil der Hülsen trägt ebenfalls Filigran, das aus zwei Reihen dicht gestellter S-förmiger Ornamente besteht. Auf der Schauseite, schließt sich daran nach unten ein aus Perldraht gebildetes Ornament in Form einer phrygischen Mütze an, dessen Fläche mit Ringfiligran bedeckt ist. Vermutlich soll damit, stark vereinfacht, ein Vogelkopf dargestellt sein.

Wie man an noch vorhandenen Nieten sehen kann, reichte der eigentliche Griff noch 4,3 cm weiter als die goldenen Hülsen, die Schneiden der Messer waren also nur etwa 8—9 cm lang. Die beiden U-förmigen Goldortbänder weichen voneinander ab, in dem das eine nur goldene Kantenbeschläge hat, beim anderen aber eine der Flächen mit Goldblech ausgefüllt ist.

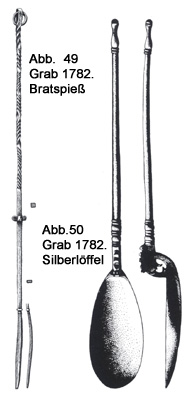

19. Bratspieß (Abb. 41,4 und 49).

m Fußende des Grabes (siehe dazu auch Abb. 32) steckte auf der linken Seite vollkommen senkrecht im Boden ein jetzt noch 78 cm langer eiserner Bratspieß dessen m Fußende des Grabes (siehe dazu auch Abb. 32) steckte auf der linken Seite vollkommen senkrecht im Boden ein jetzt noch 78 cm langer eiserner Bratspieß dessen  Spitze abgebrochen ist und nicht gefunden wurde. Die Präparierung des Stückes ist noch nicht abgeschlossen. Das obere Ende ist durchbohrt und in der Öffnung ein eiserner Ring von 6 cm Durchmesser angebracht. Der Schaft ist auf einer Länge von 48 cm tordiert, wobei die Torsion fünfmal die Richtung wechselt. Nahe dem unteren Ende weist der Schaft eine Verdickung auf, wohl um das Höherrutschen der aufgespießten Fleischstücke zu verhindern. Der noch vorhandene Rest der Spitze ist im Querschnitt vierkantig.

Nach ähnlichen Bratspießen von anderen Fundorten zu schließen (9), dürfte die Spitze von der Verdickung an ursprünglich etwa 20—30 cm lang gewesen sein. Spitze abgebrochen ist und nicht gefunden wurde. Die Präparierung des Stückes ist noch nicht abgeschlossen. Das obere Ende ist durchbohrt und in der Öffnung ein eiserner Ring von 6 cm Durchmesser angebracht. Der Schaft ist auf einer Länge von 48 cm tordiert, wobei die Torsion fünfmal die Richtung wechselt. Nahe dem unteren Ende weist der Schaft eine Verdickung auf, wohl um das Höherrutschen der aufgespießten Fleischstücke zu verhindern. Der noch vorhandene Rest der Spitze ist im Querschnitt vierkantig.

Nach ähnlichen Bratspießen von anderen Fundorten zu schließen (9), dürfte die Spitze von der Verdickung an ursprünglich etwa 20—30 cm lang gewesen sein.

20. Löffel (Abb. 50).

Auf der Klinge der Spatha, mit dem Stiel dem Griff zu, lag ein silberner Löffel von 25 cm Länge. Er ist von ovaler Form, der Stiel am Ansatz kunstvoll geformt. Sicher soll in stark stilisierter Form ein Tierkopf dargestellt sein. Mähne und Ohren sind deutlich zu erkennen (10).

Auf beiden Seiten der breitesten Stelle des Stieles sind Zeichen eingeritzt, und zwar auf der einen ein einfaches schräges Kreuz, auf der anderen ein etwas komplizierteres Gebilde. Beide lassen sich nicht deuten. Das Stielende ist profiliert.

21a-b. Taschenbügel (Abb. 51).

nmittelbar bei den beiden Messern (Nr. 18), teilweise noch auf der Klinge des einen liegend wurde ein dreiteiliger nmittelbar bei den beiden Messern (Nr. 18), teilweise noch auf der Klinge des einen liegend wurde ein dreiteiliger  Taschenbügel angetroffen (siehe dazu Abb. 32), der aus einer goldenen Zellfassung mit eingelegten Almandinen und farbigem Glasfluss besteht. Die Almandine und das Glas sind nicht mit Goldfolie unterlegt. Taschenbügel angetroffen (siehe dazu Abb. 32), der aus einer goldenen Zellfassung mit eingelegten Almandinen und farbigem Glasfluss besteht. Die Almandine und das Glas sind nicht mit Goldfolie unterlegt.

Die Länge des ganzen Bügels beträgt 10,9 cm, die größte Breite 1,6 cm. Die beiden je 5 cm langen Seitenstücke enden in Pferdeköpfen. Die Augen bestehen aus blauem, die Nüstern aus grünem, die Ohren aus braunem Glasfluss, das Maul ist durch einen schmalen Schlitz angedeutet, in den vielleicht ursprünglich eine Masse eingefügt war, die jetzt ausgefallen ist,

Das schmale Mittelstück, das mit den beiden Seitenstücken keine Verbindung hat, trägt einen halbkreisförmigen grünen Glasfluss und zwei plangeschliffene Almandinplättchen sowie einen rechteckigen gewölbten Almandin. Dieses Mittelstück saß wohl auf einem ledernen Riemen, mit dem die Tasche geschlossen wurde. Unmittelbar neben ihm lag eine kleine silberne Schnalle (Nr. 21b). Während die beiden Seitenstücke des Bügels jeweils drei Nietlöcher aufweisen (je zwei an den Enden gegen das Mittelstück; je eines neben dem Maul des Pferdes), hat das Mittelstück keine solchen, die Art seiner Anbringung auf dem Lederriemen bleibt unklar.

22. Feuerstein

icht bei dem Taschenbügel lag ein 4,0 cm langer Feuersteinabschlag mit grober Retusche. Zusammen mit Feuerstahl und Pfriem (Nr.23 und 24) (Abb. 31) bildete er wohl den Inhalt der Tasche. icht bei dem Taschenbügel lag ein 4,0 cm langer Feuersteinabschlag mit grober Retusche. Zusammen mit Feuerstahl und Pfriem (Nr.23 und 24) (Abb. 31) bildete er wohl den Inhalt der Tasche.

23. Feuerstahl

om Feuerstahl, der unmittelbar neben dem Feuerstein lag, ist nur noch ein 6,7cm langes Fragment vorhanden. om Feuerstahl, der unmittelbar neben dem Feuerstein lag, ist nur noch ein 6,7cm langes Fragment vorhanden.

24. Pfriem

er noch 14.7 cm lange längliche Eisengegenstand, der beim Taschenbügel lag, stellt wohl das Fragment eines Pfriem dar. er noch 14.7 cm lange längliche Eisengegenstand, der beim Taschenbügel lag, stellt wohl das Fragment eines Pfriem dar.

25. Nadel (Abb. 52,1).

icht neben dem Schaft des Ango, ungefähr an dessen Mitte, und neben der Franziska lag eine 6,8 cm lange silberne Nähnadel mit Öhr. icht neben dem Schaft des Ango, ungefähr an dessen Mitte, und neben der Franziska lag eine 6,8 cm lange silberne Nähnadel mit Öhr.

Tafel aus der Ausstellung im Museum Burg Linn |