Ein fränkisches Fürstengrab aus Krefeld-GeIIep

Nachdruck aus: Germania 42, 1964, 188—216.

Seite 5

von Renate Pirling

Schnallen

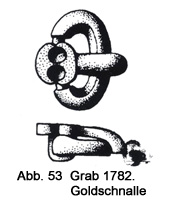

26. Goldschnalle (Abb. 53).

eben dem Griff des Schmalsaxes (Nr. 15) (siehe dazu Abb. 32) lag eine Schilddornschnalle aus massivem Gold, 3 cm lang und eben dem Griff des Schmalsaxes (Nr. 15) (siehe dazu Abb. 32) lag eine Schilddornschnalle aus massivem Gold, 3 cm lang und

35 g schwer. Der runde, auf zwei Seiten eingeschnürte Schild des Dorns trägt zwei trichterartige, offene Vertiefungen, die wohl früher ausgefüllt waren, vielleicht mit Almandinen. Das Gold hat eine Dichte von 1635, es ergibt sich damit ein Mindestgehalt von 21 Karat (11). 35 g schwer. Der runde, auf zwei Seiten eingeschnürte Schild des Dorns trägt zwei trichterartige, offene Vertiefungen, die wohl früher ausgefüllt waren, vielleicht mit Almandinen. Das Gold hat eine Dichte von 1635, es ergibt sich damit ein Mindestgehalt von 21 Karat (11).

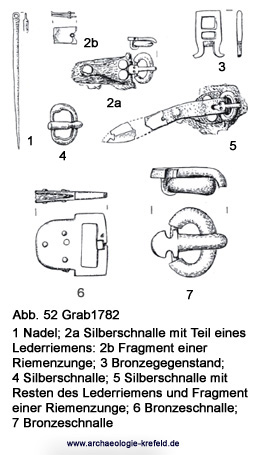

27. Bronzeschnalle (Abb. 52,7).

uf der linken Seite, ungefähr in Knie- höhe, lag außerhalb der Holzkohlenspur uf der linken Seite, ungefähr in Knie- höhe, lag außerhalb der Holzkohlenspur

eine bronzene Schilddornschnalle ohne Beschlag. Der Bügel ist 3,6 cm lang. eine bronzene Schilddornschnalle ohne Beschlag. Der Bügel ist 3,6 cm lang.

28. Bronzeschnalle mit festem Beschlag (Abb. 52,6).

eim Griff der Spatha lag eine Bronzeschnalle mit rechteckigem Bügel, mit Dornrast und mitgegossenem halbrundem Beschlag mit drei Nieten. Der Dorn fehlt. Der Bügel ist 3,2 cm lang und 1 ‚5 cm breit, der Beschlag 2,5 cm lang. eim Griff der Spatha lag eine Bronzeschnalle mit rechteckigem Bügel, mit Dornrast und mitgegossenem halbrundem Beschlag mit drei Nieten. Der Dorn fehlt. Der Bügel ist 3,2 cm lang und 1 ‚5 cm breit, der Beschlag 2,5 cm lang.

29. Silberschnalle (Abb. 52,2a).

ne kleine silberne Schilddornschnalle lag beim Schildbuckel (Nr. 17) in der Gegend der linken Schulter des Toten. Der ovale Bügel ist 1,7 cm lang. Im Schild des Dorns befinden sich zwei Vertiefungen. wodurch die Schnalle wie eine Miniaturausführung der Goldschnalle Nr.26 (Abb. 53) wirkt. ne kleine silberne Schilddornschnalle lag beim Schildbuckel (Nr. 17) in der Gegend der linken Schulter des Toten. Der ovale Bügel ist 1,7 cm lang. Im Schild des Dorns befinden sich zwei Vertiefungen. wodurch die Schnalle wie eine Miniaturausführung der Goldschnalle Nr.26 (Abb. 53) wirkt.

Ein Rest des Lederriemens ist noch vorhanden, der um den Steg des Schnallenbügels geschlungen wurde und dessen Ende mit drei oben abgeflachten Silberstiften auf der Unterlage festgenietet war. Der Rest einer silbernen Riemenzunge lag dabei (Abb. 52,2b).

30. Silberschnalle (Abb. 52,5).

eben der Nähnadel Nr. 25 lag eine weitere kleine Silberschnalle mit Schilddorn, die in der Form der Nr. 29 entspricht. Um den Steg des Schnallenbügels ist ein Lederriemen geschlungen, dessen Ende mit 3 Silbernieten mit flachen Köpfen auf einen breiteren Lederriemen aufgenietet ist. Ein schmaler Riemen ist durch die Schnalle gezogen, der Dorn greift durch ein Loch dieses Riemens hindurch. Am Riemenende befinden sich noch Reste einer dünnen silbernen Riemenzunge in Lanzettform. eben der Nähnadel Nr. 25 lag eine weitere kleine Silberschnalle mit Schilddorn, die in der Form der Nr. 29 entspricht. Um den Steg des Schnallenbügels ist ein Lederriemen geschlungen, dessen Ende mit 3 Silbernieten mit flachen Köpfen auf einen breiteren Lederriemen aufgenietet ist. Ein schmaler Riemen ist durch die Schnalle gezogen, der Dorn greift durch ein Loch dieses Riemens hindurch. Am Riemenende befinden sich noch Reste einer dünnen silbernen Riemenzunge in Lanzettform.

31. Silberschnalle (Abb. 52.4).

ine kleine einfache Silberschnalle mit ovalem Bügel, 2,1 cm lang, lag auf dem Sax (Nr. 15). ine kleine einfache Silberschnalle mit ovalem Bügel, 2,1 cm lang, lag auf dem Sax (Nr. 15).

Gläser

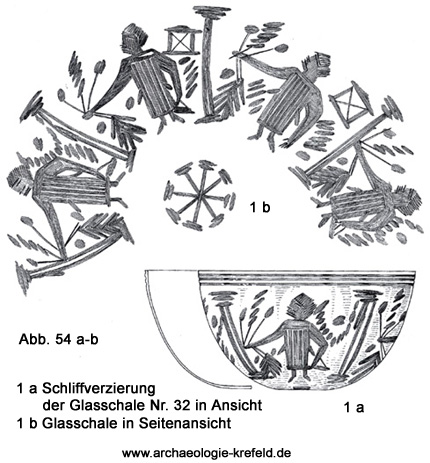

32. Glasschale (Abb. 54a.b).

n der östlichen Grabhälfte, nahe dem Fußende, lag unter den Beinen des eisernen Dreifußes, mit der n der östlichen Grabhälfte, nahe dem Fußende, lag unter den Beinen des eisernen Dreifußes, mit der

Öffnung nach unten, eine völlig unversehrte Schale aus kräftigem, blassgrünem Glas. Sie ist 8,0 cm hoch und hat einen Mündungsdurchmesser von 13,3 cm. Der Rand ist abgesprengt und nachgeschliffen, unmittelbar unter dem Rand befinden sich drei umlaufende Schliffbänder. Öffnung nach unten, eine völlig unversehrte Schale aus kräftigem, blassgrünem Glas. Sie ist 8,0 cm hoch und hat einen Mündungsdurchmesser von 13,3 cm. Der Rand ist abgesprengt und nachgeschliffen, unmittelbar unter dem Rand befinden sich drei umlaufende Schliffbänder.

Der Gefäßkörper ist mit von außen eingeschliffenen, figürlichen Ornamenten bedeckt. Auf dem Boden ist ein aus vier Balken zusammengesetztes sternartiges Gebilde angebracht, an dessen Enden jeweils zwei kurze Querbalken sitzen. In die Wandung sind vier menschliche Figuren in langen Gewändern eingeschliffen, die zwischen Säulen mit angedeuteten Basen und Kapitellen stehen. Neben zweien dieser Säulen befinden sich rechteckige Gebilde mit dachförmigem Abschluss nach oben und sanduhrartiger Unterteilung der Innenfläche (Fenster?).

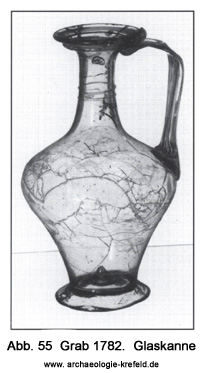

33. Kanne (Abb. 55).

uf der rechten Seite des Fußendes, nahe der Bronzeschüssel (Nr. 35), lagen die Scherben einer Kanne aus dünnem lichtgrünem Glas. D uf der rechten Seite des Fußendes, nahe der Bronzeschüssel (Nr. 35), lagen die Scherben einer Kanne aus dünnem lichtgrünem Glas. D as Gefäß wurde zusammengesetzt und schwach ergänzt. Es ist bauchig, besitzt eine breite Standfläche, einen engen Hals und breiten, Rundgeschmolzenen Tellerrand (Form Isings 120b). Die Kanne ist 23 cm hoch, der Mündungsdurchmesser beträgt 7,2 cm, der Bodendurchmesser 6,3 cm. Der breite Bandhenkel mit drei scharten Längsgraten ist oben am Rand schleifenförmig angesetzt. In der Halsmitte ist eine gleichfarbige Fadenspirale in eineinhalb Windungen aufgesetzt. Unterhalb des Randes befindet sich ein dicker

aufgelegter Glasfaden. Die Bodenmitte wölbt sich kegelförmig nach oben. as Gefäß wurde zusammengesetzt und schwach ergänzt. Es ist bauchig, besitzt eine breite Standfläche, einen engen Hals und breiten, Rundgeschmolzenen Tellerrand (Form Isings 120b). Die Kanne ist 23 cm hoch, der Mündungsdurchmesser beträgt 7,2 cm, der Bodendurchmesser 6,3 cm. Der breite Bandhenkel mit drei scharten Längsgraten ist oben am Rand schleifenförmig angesetzt. In der Halsmitte ist eine gleichfarbige Fadenspirale in eineinhalb Windungen aufgesetzt. Unterhalb des Randes befindet sich ein dicker

aufgelegter Glasfaden. Die Bodenmitte wölbt sich kegelförmig nach oben.

Metallgefäße

34. Eiserner Dreifuß mit Bronzetopf (Abb. 56 und 57).

n der Mitte der östlichen Grabhälfte (siehe dazu Abb. 32) war ein eiserner Dreifuß mit dreieckigem Rahmen und einer in dieser passenden Bronzeschüssel n der Mitte der östlichen Grabhälfte (siehe dazu Abb. 32) war ein eiserner Dreifuß mit dreieckigem Rahmen und einer in dieser passenden Bronzeschüssel

niedergestellt, der bei der Ausgrabung auf der Seite liegend angetroffen wurde. Die Seiten des eisernen Traggestells sind 24 cm lang und leicht ausgebuchtet, die Füße verlaufen schräg nach außen. Das Gestell ist 20,6 niedergestellt, der bei der Ausgrabung auf der Seite liegend angetroffen wurde. Die Seiten des eisernen Traggestells sind 24 cm lang und leicht ausgebuchtet, die Füße verlaufen schräg nach außen. Das Gestell ist 20,6

cm hoch, es wurde aus 20 cm breitem und 1 cm starkem Eisenband geschmiedet. cm hoch, es wurde aus 20 cm breitem und 1 cm starkem Eisenband geschmiedet.

Der Topf besteht aus getriebenem Bronzeblech. Er ist 11 cm hoch, hat einen oberen Durchmesser von 21,5 cm und einen Bodendurchmesser von 10 cm. Der waagerechte Rand ist 16 cm breit, der Boden schwach hochgewölbt. Die Wandung ist an einer Stelle antik geflickt. Ein Bronzeplättchen wurde mittels 12 kleiner Niete von innen auf der schadhaften Stelle befestigt (Abb. 56).

Im Innern des Topfes fanden sich zudem Tierknochen, und zwar zwei Rippen vom Hausrind, die vermutlich in einem Fleischstück steckten. Es handelt sich um zwei aufeinander folgende der vordersten Rippen (12).

35a-b. Bronzeschüssel (Abb. 58).

eben dem Dreifuß stak schräg im Boden eine getriebene, kalottenförmige Bronzeschüssel mit zwei omegaförmigen gegossenen Henkeln, die in schildförmigen eben dem Dreifuß stak schräg im Boden eine getriebene, kalottenförmige Bronzeschüssel mit zwei omegaförmigen gegossenen Henkeln, die in schildförmigen

Attaschen befestigt sind. Ein Henkel war abgegangen und lag in einiger Entfernung außerhalb der Bohlenspur (Nr. 35b) (siehe Abb. 31 und 32). Auf der Unterseite ist ein Standring angelötet, an dem drei Füßchen mit Doppelöse angebracht sind. Die Schüssel ist 9,3 cm hoch, der Mündungsdurchmesser beträgt 33 cm. Attaschen befestigt sind. Ein Henkel war abgegangen und lag in einiger Entfernung außerhalb der Bohlenspur (Nr. 35b) (siehe Abb. 31 und 32). Auf der Unterseite ist ein Standring angelötet, an dem drei Füßchen mit Doppelöse angebracht sind. Die Schüssel ist 9,3 cm hoch, der Mündungsdurchmesser beträgt 33 cm.

36. Bronzenes Hängebecken (Abb.59).

m Kopfende des Grabes stand ein Hängebecken aus getriebenem Bronzeblech mit rundem Boden und schmalem, waagerecht umgebogenem m Kopfende des Grabes stand ein Hängebecken aus getriebenem Bronzeblech mit rundem Boden und schmalem, waagerecht umgebogenem

Rand, der an zwei gegenüberliegenden Stellen dreieckige Fortsätze mit ovalen Durchbohrungen trägt. In diesen hängt ein halbkreisförmiger Bügel mit flach rechteckigem Querschnitt, dessen Enden umgebogen sind. Das Becken ist 15 cm hoch, sein oberer Durchmesser beträgt 24,5 cm. Rand, der an zwei gegenüberliegenden Stellen dreieckige Fortsätze mit ovalen Durchbohrungen trägt. In diesen hängt ein halbkreisförmiger Bügel mit flach rechteckigem Querschnitt, dessen Enden umgebogen sind. Das Becken ist 15 cm hoch, sein oberer Durchmesser beträgt 24,5 cm.

|